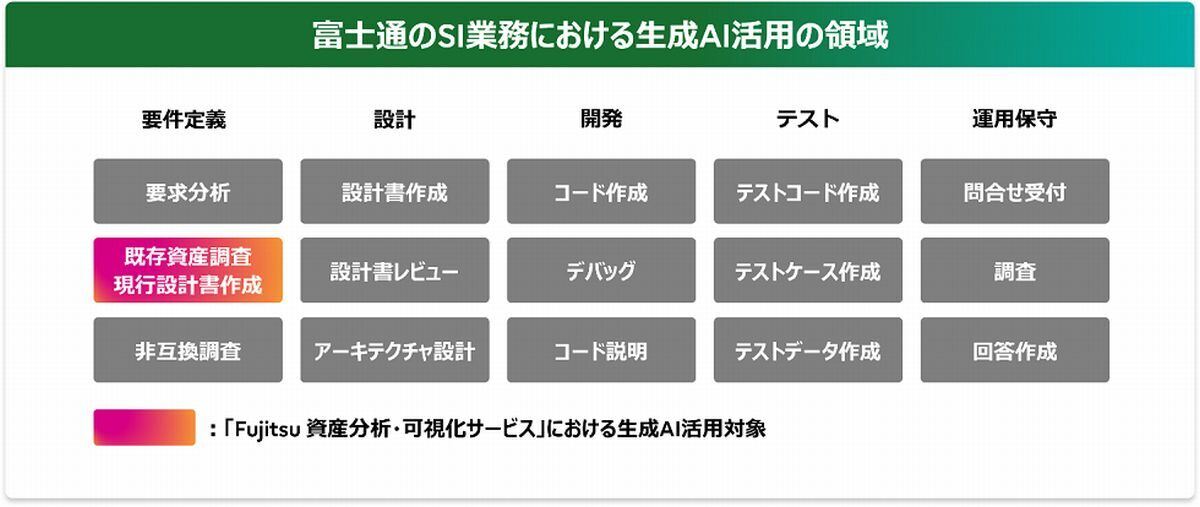

富士通は2月4日、最適なモダナイゼーションの計画策定を生成AIで支援する「Fujitsu 資産分析・可視化サービス」を提供開始すると発表した。

同サービスは過去600社以上のシステム資産を分析した同社の実績とノウハウに基づき、アプリケーション資産の全体把握から、新システムに移行すべき資産のスリム化と最適化、メインフレームからオープン環境への移行時の移植性の評価、生成AIを活用した設計書生成までをトータルに支援する。

「Fujitsu 資産分析・可視化サービス」の概要

同サービスは、「資産分析・可視化サービス for アプリケーション資産」と「設計書リバースサービス for アプリケーション資産」で構成されている。

「資産分析・可視化サービス for アプリケーション資産」

「資産分析・可視化サービス for アプリケーション資産」は、アプリケーション資産の全体把握から、モダナイゼーション対象のアプリケーション資産の最適化、メインフレームからオープン環境へ移行する際の移植性の評価までを行う。

アプリケーションの機能構造を可視化するソフトウェア地図を自動作成する技術により、アプリケーション資産をビルに見立てて、全体を地図形式で表現することで、アプリケーション資産全体の現状を短時間で直感的に把握可能。

また、アプリケーション資産全体をプログラミング言語種別ごとに棚卸し、使用されていない資産および類似ソースコードを検出する。

「設計書リバースサービス for アプリケーション資産」

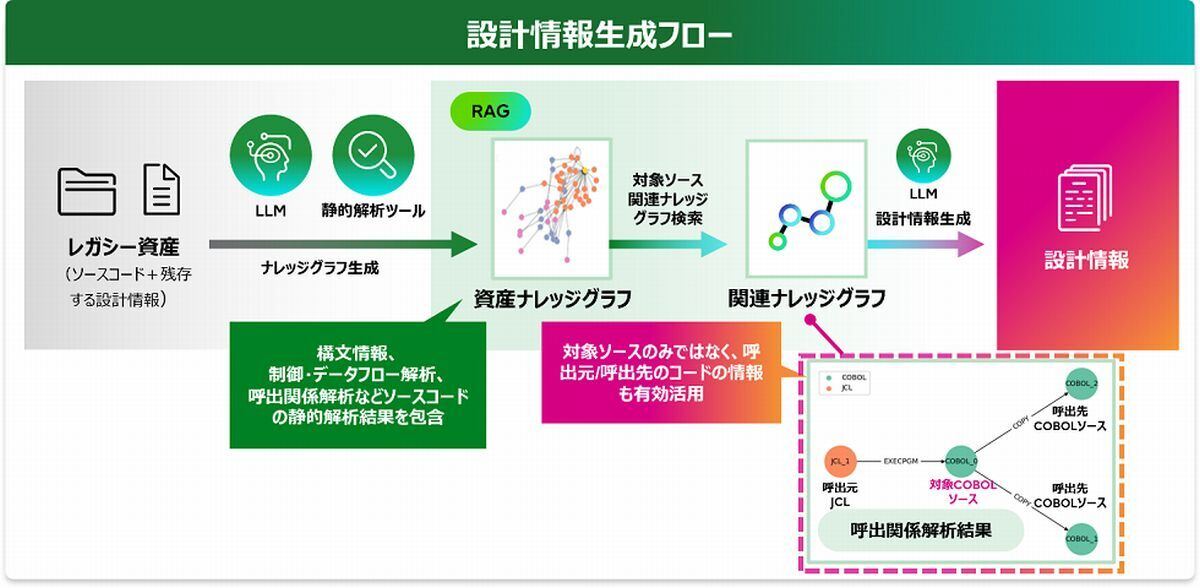

「設計書リバースサービス for アプリケーション資産」は、同社のAIサービス「Fujitsu Kozuchi」のコア技術を実装し、ソースコード内にコメントなどがなくても、資産分析データや既存の設計情報などの大量データから、人が理解しやすい設計書を生成できる。

解析ルールに基づき、機械的にソースコードを一行ずつ解析してシステムの構造を解明する従来の分析手法に、「Fujitsu ナレッジグラフ拡張RAG for Software Engineering」を組み合わせ、資産理解と設計書生成の品質を高める。

具体的には、残存する設計情報、既存のプログラム解析ツールもしくはLLMを活用したソースコードの静的解析の結果(構文情報、制御フロー、データフロー、呼出関係など)を入力して、資産ナレッジグラフを作成。そこから独自のRAG機能を用いて設計情報生成の対象とその関連範囲を高度に検索して絞り込み、関連ナレッジグラフとして抽出し、ソースコードと合わせてLLMに入力する。これにより、ソースコードのみで設計情報を生成する場合に比べ、約40%の品質改善を確認したという。