順天堂大学と日本IBMは2月4日、都内で説明会を開き、順天堂大学医学部附属属順天堂医院の入院患者に対し、退院後の最適な医療機関への転院を支援する「Patient Flow Management(PFM) AIマッチングシステム」の構築・運用に向けた取り組みを開始したと発表した。

これまでもさまざまな取り組みを進めてきた順天堂大とIBM

これにより、入院患者それぞれの住所や病名などの個人的な情報をもとに、入院患者が最適な医療機関に転院できる仕組みを構築するほか、新システムは各医療機関との連携を強固にする仕組みであり、行政が求める医療機関の機能に応じた役割分担を確立し、地域医療連携を推進することが期待されているという。

説明会の冒頭で日本IBM 執行役員の金子達哉氏は、同社と順天堂大学との取り組みに関する変遷を説明した。

これまで両者は、さまざまな取り組みを実施しており、2020年に脳神経内科領域で大学病院初の遠隔診療を開始し、2022年にはメタバースを用いた「順天堂バーチャルホスピタル」の運用を開始した。2023年に日本IBM製電子カルテを運用開始したほか、脳の健康度にもとづいた日本初の「金融商品適合性チェック支援AIアプリ」を開発。

2024年には病床数稼働率をオンタイムで表示する「コックピット」の運用開始に加え、順天堂バーチャルホスピタルと連動したAIアバターによる病院案内の運用開始、そして今回、PFM AIマッチングシステムの構築・運用に向けた取り組みを開始する。

日本の医療における課題を解決するPFM

続いて、順天堂大学医学部附属順天堂医院 副院長/ 医療サービス支援センター センター長 順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウマチ内科学 教授の山路健氏は、日本の医療における課題、解決策について以下のように説明した。

「超高齢化社会に耐えうる医療提供体制の構築が求められている。そのモデルとして『地域包括ケアシステム』という概念、体制が提唱されており、医療機関の機能に応じたい役割分担、そのほかの医療機能を有する医療機関との連携強化が急務となっている。そのため、近年ではPatient Flow Management(PFM)の概念が発達している。これは、入院前から患者さんの基本情報を集めて、入院中にもアセスメントを加え、適切な時期・環境に転院ないしは退院していただくための問題解決に努め、退院後もサポートしていくというもの」(山路氏)

PFMの基本情報は入院の目的や就労の有無、家族構成、内服薬の有無、栄養状態、食事摂取時の介助の有無、運動障害の有無など多岐にわたる。退院時・退院後も摂食・嚥下、呼吸、循環運動機能といったリハビリテーション、痛みであればペインクリニック、緩和ケアをはじめとしたサポートを行う。

山路氏によると、順天堂医院における年間の退院患者数は約3万人でうち95%(2万8500人)の患者は自宅、3%(900人)は在宅支援診療所などへの逆紹介(在宅調整)、2%(600人)は他医療機関への転院(転院調整)となっている。

退院支援における課題

在宅調整や転院調整を必要とする退院支援の流れは入院前に患者情報の収集やアセスメント、退院支援が必要な患者を抽出し、入院中に担当医師や看護師、退院支援チームが連携するほか、院外の医療・介護福祉関係者などとカンファレンスを開いて取り組む。

その後、かかりつ医や在宅診療支援診療所、転院など各患者のゴールを目指す。ただ、こうしたフローが必要ではあるものの、山路氏は退院支援に課題があるとの認識を示す。

転院先・退院先における患者の受け入れは、これまで電話を中心としたやり取りで確認を進めつつ、電子カルテを閲覧して病名などの必要な情報を探すプロセスが煩雑だったという。

また、電子カルテを閲覧可能な端末と施設検索、ホームページ確認に必要なインターネットにつながる端末の2台が必要であり、システム間での連携が必要となっていた。

さらには、過去に候補となった医療機関や最終的に転院先となった医療機関の情報など、一連のプロセスに関するデータを蓄積・活用する仕組みが存在していなかったという。

PFM AIマッチングシステムの概要

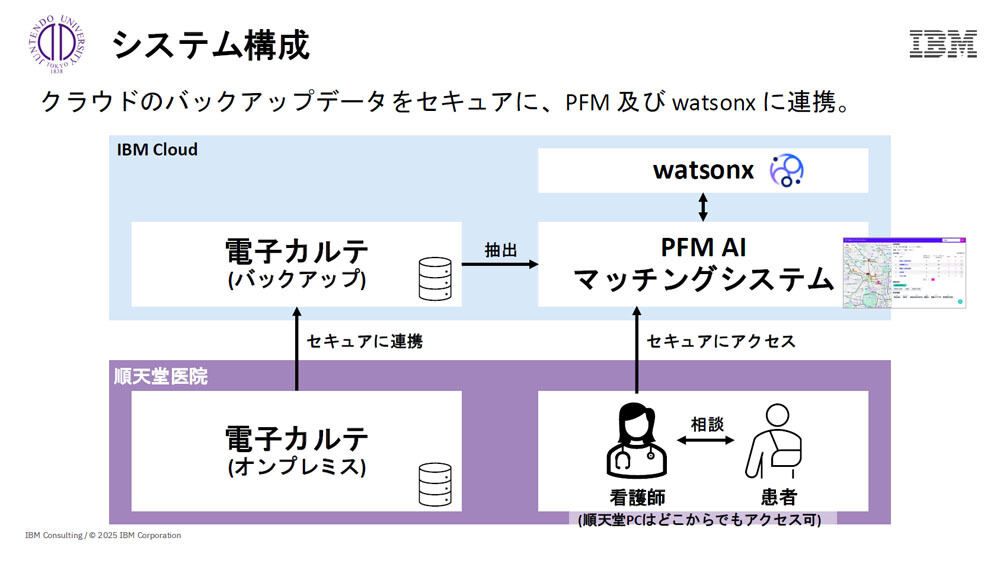

そこで、PFM AIマッチングシステムにより、クラウド上にセキュアな形で格納されている電子カルテのバックアップデータと連携するとともに、生成AIの活用で効率的に各患者に最適な転院先医療機関を検索・提示することにしたというわけだ。

新システムについて、金子氏は「入力レポジトリとしての役割が大半であった電子カルテをデータの利活用を促すことに着眼して、システムを開発した。セキュアにデータをクラウド上で連携して、当社のAI&データプラットフォーム『IBM watsonx』の『watsonx.ai』を用いて、一人ひとりの患者さんにパーソナライズされたサービスの提供を可能にしている」と説く。

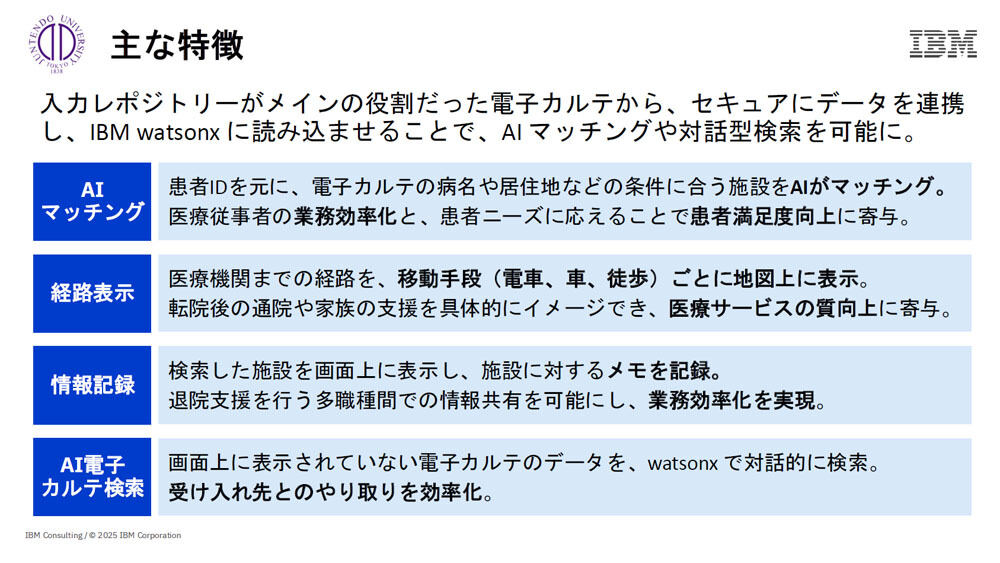

具体的には同意を取得した患者のIDをもとに、病名と患者または家族の住所の近隣など条件に合う施設をAIがマッチングすることで、医療従事者と患者の双方が納得して転院先を決定が可能。また、医療機関までの経路を移動手段(電車、車、徒歩)ごとに地図上に表示することで、転院後の通院や家族のサポートなどをより具体的にイメージできるという。

さらに、候補施設と選定施設をダッシュボードで表示し、施設に対するメモを記録することで、退院支援を行う看護師等医療従事者間での情報共有を可能とするほか、システム画面上に表示されていない患者情報や施設情報などをwatsonx.aiで提供する生成AIを活用して対話型検索で取得でき、受け入れ先とのやり取りを効率化するとのこと。

加えて、看護師やソーシャルワーカーがタブレット端末上で同システムを患者とともに閲覧し、患者それぞれのニーズを確認しながらリアルタイムで情報を提供するなど、効率的に寄り添った医療サービス実現に寄与していく。

システムの導入により、同意した患者の退院調整にかかる業務を20%以上の効率化が可能であると試算。そのほか、退院支援先を決定するプロセスをデータとして蓄積する機能を保有しており、AIが候補となる施設を提案できるよう、同じ病歴や地域での転院先リストに加え、施設面だけではなくソフト面などのデータを蓄積することで、総合的に判断しAIマッチングの精度向上につなげていくことを予定している。

早期に登録医療機関を1万件に

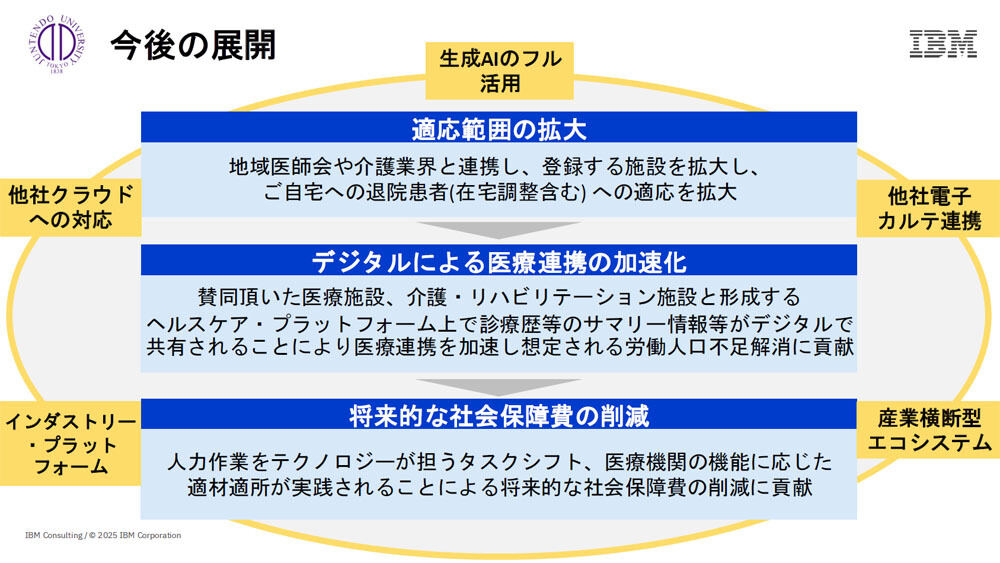

今後、地域医師会や介護業界と連携して登録施設を拡大し、在宅調整を含む自宅への退院患者への適応範囲を拡大する。

加えて、賛同した医療施設や介護・リハビリテーション施設と形成するヘルスケアプラットフォーム上で、診療歴といったサマリー情報などをデジタルで共有して医療連携を加速し、労働人口不足の解消を目指す。また、人手による作業をテクノロジーにシフトして、医療機関の機能に応じた適材適所を実践し、将来的な社会保障費の削減を図るとのことだ。

山路氏は「現在、登録している医療機関は4000カ所となり、今後も着実に増やして早期に1万カ所の達成を目指す」と意気込みを述べていた。

一方、日本IBMとしては検討部分が多分にあると前置きはしているが、この先もさまざまな施策を展開していくうえでは、watsonx.dataやwatsonx.governanceなど、watsonxのそのほかのコンポーネントについても議論を重ねて必要であれば導入を支援していく考えを示していた。