東京大学先端科学技術研究センターは、コロイドゲルがガラスへに至る過程で、二段階の顕著な構造変化を発見したと1月31日に発表。多孔質体の界面・輸送・力学特性といった物性制御への寄与が期待されるという。

コロイドゲルやガラスは、結晶固体には見られない独特の流動特性や力学特性、比表面積などのユニークな性質をもつ。そのため、食品や塗料、化粧品、化学触媒などの産業分野で応用され、物性物理学や化学、地質工学、生命科学などの幅広い学問分野でも注目を集めている。

これまで、このふたつの非平衡状態の相違点や類似点については、構造や運動性、力学特性、熱輸送特性などさまざまな観点から比較が行われてきたが、「ゲルとガラスが完全に異なる状態として分類されるべきなのか」、あるいは「特定条件下で両者が共存しうるのか」といった根本的な問いには、明快な理解が得られていなかったという。

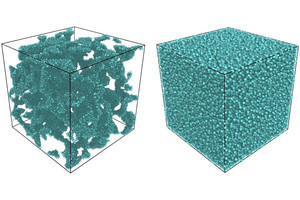

今回、研究グループは、コロイドゲル(コロイドがネットワークに凝集した状態)を重力や遠心力による一軸圧縮変形によって体積分率(密度)を徐々に増加させ、ガラス状態(コロイドガラス)に至る過程で、ミクロな構造と力学応答がどのように変化するかを、高解像度の3次元観察が行える共焦点顕微鏡を用いて調査。その結果を数値シミュレーション結果と比較した結果、以下のような顕著な構造変化を発見したという。

- ゲルの空孔構造は、初めは互いに連結したネットワーク構造を持つ状態(空孔がつながった状態)を示す

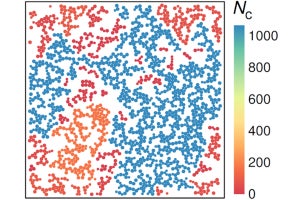

- 圧縮が進むと、空孔が孤立する状態に転移(第1の転移)。この段階で観察された転移は、標準的なパーコレーション転移(粒子などの要素が結合してクラスターをつくり、これが系全体に渡ってつながった状態)に類似した臨界性を示した

- さらに圧縮を進めると、空孔が完全に消滅し、密に詰まったガラス状態に至る(第2の転移)。

この二段階の構造変化は、系の応力(物体に外力が加わったとき、その内部に生じる単位面積あたりの力のこと)の体積分率依存性と密接に関係しており、特に第1段階の転移が応力の急激な増加を引き起こすことが明らかになった。

ゲルやガラスは、一度形成されるときわめて長い時間をかけて緩やかに構造が変化する非平衡固体として知られる。こうした非平衡性のため、従来の熱力学や統計力学の枠組みが適用できず、これらの状態は十分に理解されていなかったという。

今回の研究は、これら非平衡固体の構造的特徴を明確化し、その力学応答を支配する構造的要因を初めて捉えたもの。非平衡物質の基礎研究における重要な指針の提供、多孔質固体の界面特性や輸送特性の制御、高強度・高機能な多孔質材料の開発などへの寄与が期待されるとしている。