日本総合研究所(以下、日本総研)と富士通は1月23日、三井住友銀行の「Red Hat Enterprise Linux」(以下、RHEL)のバージョンアップに伴う非互換対応に生成AIを活用する共同実証において、検証フェーズで従来と比較して非互換情報などの抽出にかかる時間を約65%削減できたことを発表した。

検証の背景

近年の金融業界では、システムの高度化や複雑化に伴い、基幹システムのインフラのバージョンアップは膨大な時間とコストを要している。特にバージョンアップに伴う非互換性の特定と対応はシステム停止などのリスクを伴うため、経済安全推進法に基づく特定重要設備を持つ金融機関にとって大きな問題となっている。

共同実証の概要

両社はこうした課題に対し、RHELバージョンアップに伴う非互換性の特定と対応において、生成AIを活用することで生産性向上と安定稼働の両立を目指す共同実証に取り組んでいる。

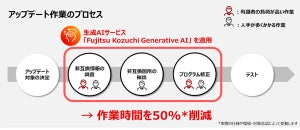

共同実証は検証と実行の2つのフェーズに分かれる。2024年11月5日から2025年1月15日まで実施した検証フェーズでは、富士通が開発した生成AIを活用した独自のシステムを用いて、非互換情報を約400個抽出。さらにその中から、対象となるC言語およびbashシェルで記述された約380キロステップのアプリケーションに影響する非互換情報を特定した。

従来はリリースノートからの非互換情報抽出は、膨大なドキュメントを目視や手作業で精査する必要があり、時間と労力を要する作業とされる。今回の検証ではその抽出時間を約65%削減できたという。

両社が2025年1月16日から実施している実行フェーズでは、特定された非互換情報に基づいたアプリケーションのソースコード修正作業に生成AIを活用し、さらなる効率化を目指している。