東京科学大学(Science Tokyo)は1月15日、パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(いわゆるPFAS)を環境基準以下まで除去できるシステムの開発に成功したことを発表した。

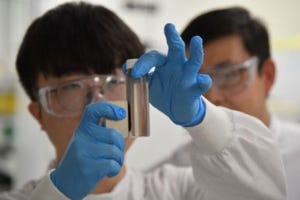

同成果は同大物質理工学院 材料系の磯部敏宏 准教授と同大環境・社会理工学院 土木・環境工学系の藤井学 准教授らの研究チームによるもの。詳細は1月13日~16日にかけて開催されている国際会議「The 23rd International Symposium on Eco‐materials Processing and Design」にて1月15日に招待講演として発表された。

PFASは、界面活性剤や半導体用反射防止剤、撥水剤、ポリマー加工助剤など、商業や工業分野で幅広く使用されてきたが、近年、自然環境下で分解されにくく、自然環境への残留性が高いことや、人体の健康や生態系への影響などについての懸念が高まりつつあり、世界的に製造や使用などの規制が進みつつある。特に、PFASの一種であるPFOS、PFOA、PFHxSは、ストックホルム条約(POPs条約)などの国際条約における規制対象とされているほか、水道水質基準の厳格化も検討されており、日本でも河川の一部から暫定目標値を超えているとする調査結果を踏まえ、水道法上の水質基準の対象へと格上げする方向で検討が進められるようになっている。

現在の日本国内における水道水のPFAS暫定目標値は、PFOSおよびPFOAの量の和として50ng/L以下とされており、地下水などからPFASを除去する技術開発として活性炭による吸着除去に関する研究開発が進められているものの、吸着処理後に保管している活性炭からPFASが環境中へ溶出するという二次災害が報告されるなど、対策が求められるようになっている。一方、逆浸透膜(RO膜)などによる膜分離技術による安定したPFAS除去についても検討されているものの、ランニングコストが高いという問題がある。

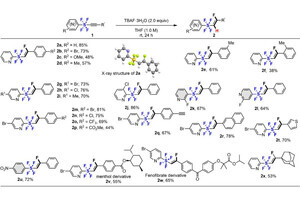

今回、研究チームではそうした膜分離法と蒸留法を組み合わせた「膜蒸留法」をPFAS分離に適用することに挑んだという。

膜蒸留法は、水と分離対象物の沸点差を利用した水処理技術の1つで、膜に汚染水を接触させて加熱し、水蒸気を透過させる一方、溶質や固形物は透過させない技術。今回の研究では、熱や塩害に強いと言われるカーボン製の膜蒸留用分離膜(カーボン膜)をグルコースを原料として開発。調査したところ、細孔径が約0.1μm、水接触角が約117°と多孔性、撥水性を兼ね備え、高い耐熱性を持ち、膜蒸留に好適な分離膜と判明したという。実際に擬似汚染水(PFOS濃度が約500ng/L)を接触させ、約80℃で加熱したところ、蒸発した水が膜を透過することを確認したとするほか、透過した液体ではPFOS濃度が測定限界である約3ng/L以下まで低下していることも確認。日本の暫定目標値である50ng/Lや米国の環境基準である4ng/Lを下回ったとする。

また、研究としてカーボン膜の作製条件により細孔径の制御が可能であること、ならびに細孔径と単位時間あたりの処理量に相関があることが判明したとするほか、グルコースではなく、市販の食用砂糖でもカーボン膜が作製可能であることも確認したとしている。

なお、研究チームでは、身近な物質を原料とするカーボン膜を活用することで、世界の多くの地域で現地調達が可能となると説明している。また、今後については、実際の土壌中の汚染水の浄化に取り組むとともに、単位時間あたりの水処理量を増加させるための技術開発を行う予定としているほか、今回の研究ではPFASの疑似汚染水はヒーターで加熱し、真空ポンプで水の蒸発を促進したが、将来的には太陽光を利用した加熱方式に切り替え、ヒーターや真空ポンプを使用しない完全な電力フリーのシステムへの展開を目指したいとしている。