NECは10月24日、報道関係者向けにエンタープライズ(民需向け)事業における市場動向や最新トピックスを紹介する「NEC Media meetup」を開催した。本稿では、金融領域における生成AIの取り組みを紹介する。

本稿では、NEC Media meetup内で「金融領域における生成AIの取り組み」というタイトルで紹介された「地域金融機関 生成AI共同研究会」の取り組みや「金融データ活用推進協会(FDUA)」の取り組みについて紹介する。説明会にはNEC デジタルファイナンス統括部 ディレクターの杉山洋平氏が登壇した。

「地域金融機関 生成AI共同研究会」とは

最初に杉山氏は、NECが複数の金融機関とともに立ち上げた「地域金融機関 生成AI共同研究会」について説明した。

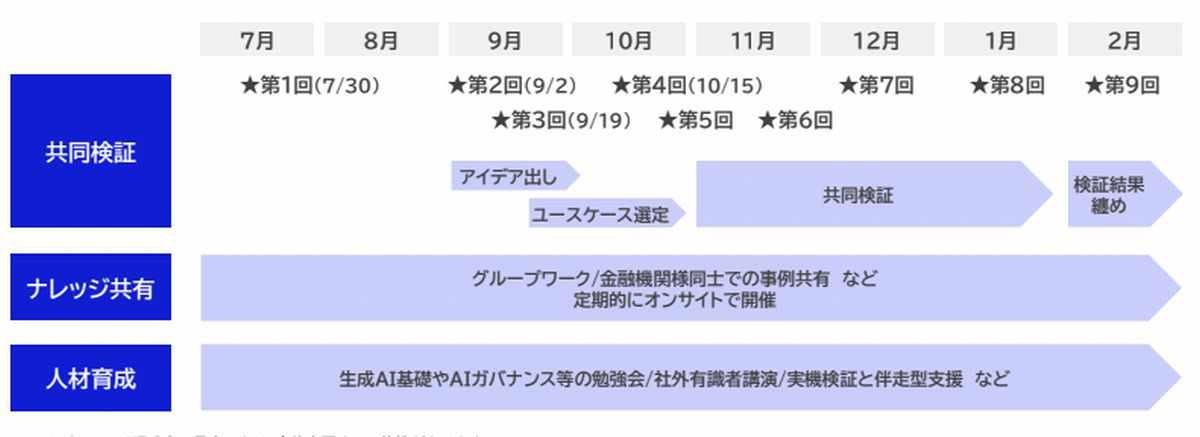

同研究会は、生成AIの課題や参加地域金融機関のニーズなどを踏まえ、「共同検証」「ナレッジ共有」「人材育成」を主なテーマとして活動しており、金融機関と一緒に効率的/効果的かつ安全に生成AIの金融業務適用を目指している。

地域金融機関では「単独では生成AIが使いこなせない」「情報収集がしたい」「ネットワーキングの場が欲しい」といったニーズがあり、これらに対して同協会では「業界特化ユースケースの確立と効率的/効果的かつ安全な業務適用」「地域金融機関のAI人材育成」「継続的なネットワークの場の創出」という成果を目指していくという。

「金融機関では、生成AIのような新しく動きが早い技術の活用に関して、『ノウハウ/人材の不足』『タイムリーかつ十分な情報収集が困難』『安全性/正確性などのリスクに対する不安』といった課題があります。地域金融機関 生成AI共同研究会は、このような課題を解決するために設立されました」(杉山氏)

参加企業としては、設立が発表された8月16日時点で、運営主体のNECに加えて、愛媛銀行、大垣共立銀行、沖縄銀行、紀陽銀行、京都中央信用金庫、三十三銀行、静岡銀行、東京スター銀行、他金融機関2社の合計10社の金融機関が参加していたが、今回の説明会の時点ではこれに浜松いわた信用金庫や横浜信用金庫といった4社が加わり、合計14の金融機関が参加している。

同研究会では、金融領域での生成AI活用のユースケース創出に向けて共同検証を進めることに加えて、人材育成や関係性構築に資するイベント開催や技術支援を実施していく予定としている。

共同検証に関しては、これまでに7月30日に第1回、9月2日に第2回、9月19日に第3回、10月15日に第4回が行われており、今後も2025年2月までに合計9回の共同検証が行われるスケジュールとなっている。

ナレッジ共有に関しては、グループワーク/金融機関同士での事例共有などを定期的にオンサイトで実施しており、人材育成に関しては生成AI基礎やAIガバナンスなどの勉強会/社外有識者講演/実機検証と伴走型支援などを行っていくという。

金融データ活用推進協会での取り組み

続いて杉山氏は「金融データ活用推進協会(FDUA)」について説明した。NECは標準化委員会やテーマ別のWG(ワーキンググループ)活動など、FDUAでのデータ活用に関する業界横断での検討に積極的に参画しているという。

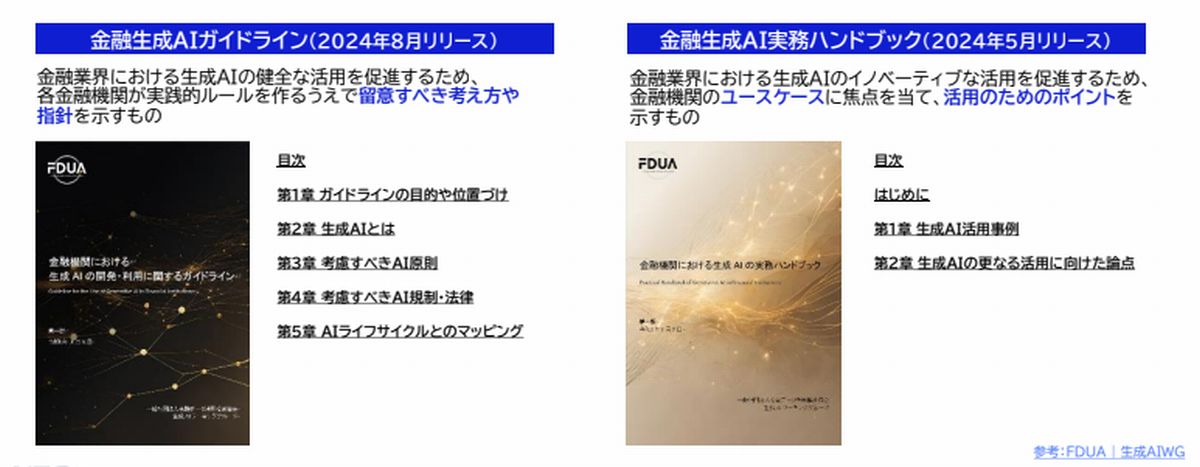

NECが参画中の活動としては、標準化委員会の「金融データ活用組織チェックシート」の作成と、生成AIを活用した対策や生成AIを活用した犯罪手口の研究を行う「不正・犯罪対策WG(立ち上げ中)」、金融生成AIに関するガイドラインや実務ハンドブックの作成を行う「生成AI‐WG」の3点。特に生成AI‐WGに関してはアドバイザリーとして参画している。

生成AI‐WGの活動としては、活用のためのポイントを示す「金融生成AI実務ハンドブック」を2024年5月に、留意すべき考え方や指針を示す「金融生成AIガイドライン」を同8月にそれぞれ公開している。

29万時間分の業務削減効果を見込む三井住友海上の導入事例

また杉山氏は、金融機関への生成AIの導入事例として三井住友海上火災保険の事例を紹介した。同社は応対履歴の記録を手動で実施しており、品質担保と業務の効率化が必須という課題を抱えていた。

この課題に対して、NECの音声認識技術と生成AIによるタイムリーな文章要約を行える「経過記録要約システム」を導入することで、経過記録業務を自動化し、生産性の向上と事故対応業務のプロセス変革を実現した。

これにより同社では年間約29万時間分の業務削減効果を見込んでいるという。今後は、2024年度中に全国の損害サポート部門での利用開始を目指し、段階的にリリースを予定。

また、生成AIを活用した企業価値創造のために、言語モデルのカスタマイズ、業務アプリケーション開発、環境整備、人材育成などの包括的支援と、参加企業同士の交流を促進するプログラムである「NEC Generative AI Advanced Customer Program」を通じて、より業界に特化した生成AI導入を継続的に検討していきたいという。