日本IBMは10月8日、オンラインとオフラインで耐量子計算機暗号標準の概況と取り組みに関する記者説明会を開催した。説明会では、8月に発表されたNIST(米国商務省国立標準技術研究所)が公開したIBM開発のアルゴリズムなどについて解説した。

2030年までに暗号鍵長2048ビットの公開鍵暗号が破られる可能性

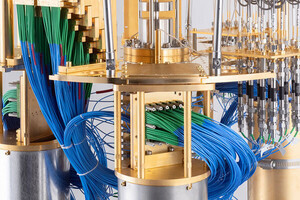

はじめに、量子コンピューティングにおけるIBMのミッションについて、米IBM Fellow, IBM Quantum Safe Vice PresidentのRay Harishankar(レイ・ハリカンシャール)氏は「有用な量子コンピューティングを世界にもたらすこと、そして耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)によるセキュリティが確保された世界にすることの2つ」と述べた。

今回の説明会は後者にまつわるものだ。そもそも耐量子計算機暗号は、量子コンピュータが実用化された場合、安全性を保つことを可能とする暗号技術だ。

NISTでは、2030年までに暗号鍵長2048ビットの公開鍵暗号が破られる可能性があると指摘している。従来からのコンピューティングでは解くことができない、あるいは解くことができても時間がかかっていた問題に対し、量子コンピューティングは化学やシミュレーション、機械学習、最適化などの領域の問題に加え、素因数分解を解くことが期待されている。

現状の最高性能のコンピューティング(スパコンなど)であっても、桁数の大きい合成数の素因数分解を現実的な時間では実施することが難しいことを利用した、公開鍵暗号方式であるRSA暗号を解くために、数十年が必要となっている。

しかし、量子コンピューティングは特定の問題を指数関数的かつ高速に解ける可能性があり、ショアのアルゴリズムを適用した場合、数時間に短縮することができるため、セキュリティに対する脅威が顕在化するおそれがある。

IBMが推進する耐量子計算機暗号の取り組み

ハリカンシャール氏は「耐量子とはどういうものであるのか。エンタープライズに対して、どのような影響を与えるのかということを考えなければならず、セキュリティ、完全性、通信が保護された状態にしなければならない」と話す。

現在、IBMでは耐量子について組織のリスクや規制、IT戦略、エコシステム、サプライチェーンの依存関係にもとづいて、耐量子変革プログラムを推進。具体的には耐量子の研究、サービス、テクノロジーの3領域となる。

研究については「基礎暗号」で金融に用いられる暗号の数学的基礎や現在の耐量子計算機暗号、「応用暗号」ではインターネットプロトコル、クラウド、メインフレーム、ストレージシステムにおける耐量子暗号の実装を研究している。

サービスに関しては、対象を絞り影響の大きいビジネスユースケースに対応し、耐量子計算機暗号移行を計画するためのコンサルティングサービスや、暗号インベントリとそれに対応するリスク・ガバナンス計画の作成により耐量子変革プログラムを実行。

テクノロジーでは、暗号化の脆弱性を検出・監視・修復するテクノロジーやIBM Quantum Safeロードマップを使用し、耐量子機能を継続的にアップグレードして企業全体で堅牢なリスク対策を維持している。

一方、各社で耐量子計算機暗号に取り組むには限界がある。ハリカンシャール氏は「あまりに多くの項目があり、既存の暗号技術を耐量子になるようにしなければならない。耐量子のための変革を行うためには、大きな取り組みが必要だ。そのため、産業界、テック業界を中心としたコンソーシアムを組成している」と強調する。

コンソーシアムは、業界横断としてNISTや今年2月にIBMやNVIDIA、AWS(Amazon Web Services)、Ciscoをプレミアムメンバーに据えて設立したPost-Quantum Cryptography Alliance(PQCA)、MITRE、通信業界はGMSA、金融サービス業界はEPAA(The Emerging Payments Association Asia)、NACHA(全米自動決済境界)など、60以上の団体が所属している。

コンソーシアムでは認知向上やエコシステムの統合、耐量子計算機暗号の大規模導入に不可欠であり、同社では戦略的な市場セグメントにサービスを提供し、信頼性を確立するため業界、オープンソース、行政を横断した取り組みを展開。同氏は「コンソーシアムでは、ユースケース、ガイドライン、ベストプラクティスなどに取り組んでおり、いかにして耐量子を実現するかに注力している」と説く。

今年8月にNISTの標準に選定

これまで同社では耐量子計算機暗号について、新しい格子ベースの暗号や古典的な攻撃、量子攻撃に対する耐性を研究を行い、2016年にNISTが鍵のカプセル化とデジタル署名向けに耐量子計算機暗号の標準化を開始し、2024年8月に標準が公開された。

ハリカンシャール氏は「標準化に向けて、2016年に80のアルゴリズムがNISTに対して提出され、2022年に4つが選定された。そのうち8月に3つが標準化され、2つはIBMが開発したものだ」と強調した。

IBMが開発・選定されたアルゴリズムは、ML-KEM(当初の呼称はCRYSTALS-Kyber)とML-DSA(当初の呼称はCRYSTALS-Dilithium)となり、4つ目のアルゴリズムとしてFN-DSA(当初の呼称はFALCON)が、将来の標準化に向けて選出されている。

耐量子計算機暗号を進めるためのソリューション

8月のNISTによる標準の公開に合わせて、IBMの発表では組織が耐量子計算機暗号を進めるためのソリューションとして「IBM Quantum Safeテクノロジー」と、計画策定から移行を含めた「IBM Quantum Safe Transformation Service」も発表。

IBM Quantum SafeテクノロジーはDiscover(発見)、Observe(観測)、Transform(移行)の三段構えとなる。Discover(発見)は「Quantum Safe Explorer」が情報システムの中でどこで、どのような暗号アルゴリズムが使われているかを把握し、リスクにさらされる資産を特定して暗号部品表(Cryptography Bill of MAterials:CBOM)を含むクリプトインベントリを作成する。

Observe(観測)は「Guardian Quantum Safe」で、企業の暗号化に関するポリシーを参照してセキュリティコンプライアンス、脆弱性の遵守状況を分析し、リスクにもとづいて改善に向けた優先順位を設定。

Transform(移行)は「Quantum Safe Remindiator」がクリプトアジリティの実現に向けた技術パターンを提供するほか、パフォーマンス評価を通じて耐量子計算機暗号アルゴリズムの適用を最適化するというものだ。

IBM Quantum Safe Transformation Serviceは、(1)耐量子計算機暗号対応のロードマップ作成、(2)脅威を把握するクリプトインベントリの作成、(3)リスクアセスメント(可視化、対応方針、優先順位の評価)、(4)移行、(5)運用となり、クリプトに対するガバナンスとアジリティの構築も図る。

企業における耐量子計算機暗号の導入に向けて、IBMではオファリングも定めている。(1)企業全体における暗号の使用状況の可視化、(2)ビジネスへの影響度による脆弱性の優先順位付け、(3)耐量子計算機暗号への移行準備、(4)変化する標準・規制への対応、(5)暗号に関する知識ギャップの解消となる。

日本の耐量子計算機暗号への対応は?

続いて、日本IBM 理事・パートナー IBM先進テクノロジービジネス・戦略コンサルティング・リーダー兼IBM Quantum Distinguished Ambassadorの西林泰如氏が国内の状況について解説した。同氏は国内における認識として「政府、各当局、主要な業界団体、金融機関を中心とした取り組みが始動している」と述べた。

冒頭に説明したように、量子コンピュータの技術革新は非連続的に進んでおり、かつてのインターネット時代における技術革新を彷彿とさせているという。その一方、サイバーセキュリティの脅威が顕在化し、インフラを保護する暗号のデータ複合、認証不正化、デジタル署名の改ざんなどが量子技術の不正により可能になるとのことだ。

特にこうした脅威に対しては、量子コンピュータが実用化され、普及して裾野が広がる段階で取り組みを検討していては、時は遅しとなると西林氏は指摘。実用化の前に検討を行い、脅威を把握して対応を進めていくことが重要となるが、インフラの対応は時間を要するほか、量子コンピュータ固有の脅威である「Harvest Now, Decrypt Later(今データを摂取し、実用化後に解読して悪用する)」も指摘されている。

こうした状況をふまえて、西林氏は「日本国内の本格的な動きは米国の動きに追従しており、当社としても脅威を把握して備えるための計画策定、技術適用によるセキュアの世界を作ることに取り組んでいる」という。

日本では、2024年4月に自民党がサイバーセキュリティ対策のさらなる強化に向けた提言案を了承し、4本柱の1つが耐量子計算機暗号対応を国として進めるための政策提言がなされている。

また、6月には「デジタル・ニッポン2024」で耐量子計算機暗号に対応した政策パッケージとして、ロードマップの策定・公表、企業向け重要インフラのガイドラインの作成・公表などが示された。さらに、7月に金融庁は「金融機関における耐量子計算機暗号の対応の検討部会」を発足している。

最後に西林氏は「すでに、当社はメインフレームで耐量子計算機暗号に対応し、各国でのリファレンスケースで参照されている。こうしたものが既存のテクノロジーや標準化を見据えながら、お客さま、パートナー企業とともに推進していく。世界だけではなく、日本でも耐量子計算機暗号の取り組みが加速していく。当社は量子コンピュータの活用と量子コンピュータによる脅威への備えの二本立てをIBMとして対応していく」と力を込めていた。