パナソニック コネクトが推進する生成AI活用の最新事例が注目を集めている。ChatGPTをベースに独自開発したAIアシスタント「ConnectAI」の全社導入から1年半、その成果と課題が明らかになった。年間利用回数140万回、18.6万時間の業務時間削減など、具体的な数字が示す一方で、AI導入における新たな課題も浮き彫りになっている。

8月22日~23日に開催された「TECH+ EXPO 2024 Summer for データ活用」で、パナソニック コネクト 執行役員 アソシエイト・ヴァイス・プレジデント/チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO)兼IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクターの河野昭彦氏が、AI導入の実際と今後の展望について語った。

「自分たちで一からつくらない」 ChatGPTをベースに開発したConnectAI

パナソニック コネクトは、2022年にホールディングス制に移行したパナソニックグループの一事業会社であり、サプライチェーンや公共サービス、生活インフラなどに向けたB2Bソリューションを提供している。

ConnectAIは、ChatGPTの技術をベースに、同社が独自にカスタマイズしたAIアシスタントサービスである。社内のさまざまな業務や問い合わせに対応し、情報検索、文書作成、プログラミング支援、翻訳など、幅広いタスクをサポートするものだ。

河野氏は、AIを含む新しいテクノロジーの導入について、「自分たちで一からつくらない」ことの重要性を強調。既存の優れたツールを活用することの利点を説いた。

「特に我々パナソニックのような日本の歴史ある製造業は、すべてを一からつくろうとする傾向があります。大規模言語モデル(LLM)さえも自社で開発しようとする議論もあったが、そうではなく、すでに世の中に優れたものがたくさんあるので、まずはそれを活用する発想を大切にしました」(河野氏)

また、新技術の導入においては「失敗を恐れず、迅速に行動することが重要」という姿勢をとっている。同氏は「月に1度のペースで新しい技術が登場するなかでは、ツールやエンジンの比較を続けても意味がない。とにかく実行に移して、課題を洗い出すことが重要」と語り、迅速な実践の重要性を強調した。

商品企画やアンケート分析など、さまざまな部門で広がるConnectAIの活用

ConnectAIの導入には3つの主な目的があった。1つ目は業務生産性の向上、2つ目は社員のAI活用スキルの向上、3つ目はシャドーAIリスクの軽減である。特に3つ目については、便利なツールが次々と登場するなかで、社員が個人のデバイスで業務データを扱うリスクを軽減するため、社内で安全に使える環境を迅速に整備することが重要だと指摘した。

ConnectAIの具体的な活用事例として、商品企画での利用が紹介された。同社が展開する頑丈なノートPC「タフブック」の企画の場面において、さまざまな顧客との意見交換の場面を想定し、ConnectAIと対話しながら顧客の立場から出てきそうな意見やアイデアをブレーンストーミングのように引き出していくという使い方をしているという。

また、オールハンズミーティング(全社集会)後のアンケート分析にもAIを活用し、大幅な時間短縮を実現した事例も紹介された。

「従来は、1人の担当者が回答を確認しており、ポジティブかネガティブかを判断する作業に約1日かけていました。しかし、ConnectAIを利用してデータを処理したところ、わずか6分で分析が完了したのです。高い正確性や厳密性が求められない業務にはどんどんAIを活用すべきです」(河野氏)

ConnectAIの活用は、他のさまざまな部門にも広がっている。河野氏によれば、マーケティング、法務、経営企画、経理など、幅広い領域で活用が進んでいるという。特に製造業である同社の特性を活かし、設計、製造・設備、測定など、ものづくりに関連する分野での独自の使い方も見られる。こうした状況は、AIが特定の部門や業務に限定されるものではなく、企業全体の業務効率化と革新に寄与する可能性を示唆していると言える。

ConnectAIのサポートで、プログラミング未経験者がPythonで業務効率化を実現

ConnectAIの導入から1年半が経過し、具体的な成果も出始めている。年間18.6万時間の業務時間削減を達成し、利用回数も年間利用回数140万回と、1年前と比べて41%増加した。社員の評価も、5点満点中4.0点と高い水準を維持している。

利用シーンとしては、質問応答が最も多く、次いでプログラミング支援、翻訳業務などが挙げられる。特にプログラミングについては、ソフトウエアエンジニアだけでなく、プログラミング未経験者がConnectAIを利用しながらPythonプログラムを構築して生産性を向上したという事例も報告されている。

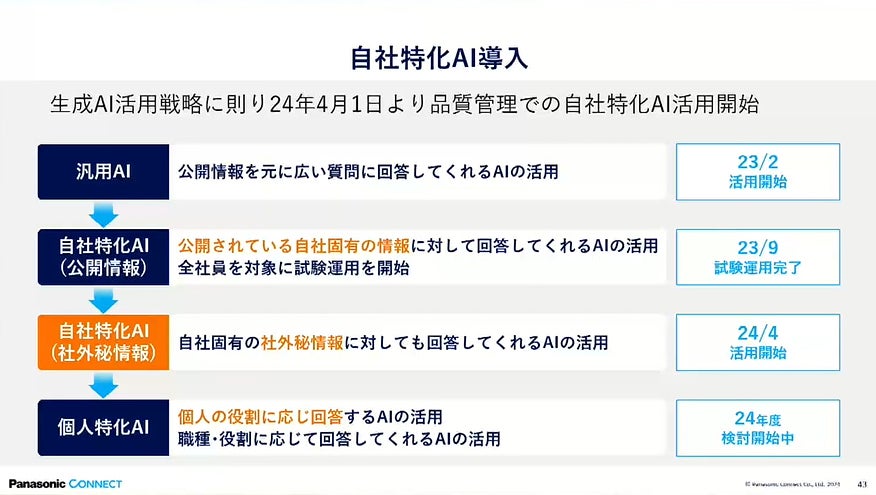

今後の展望として、河野氏は自社特化型AIの開発に注力していく方針を示した。

「現在は、自社固有の社外秘情報に関する回答を生成できるAI活用を進めています。将来的には、個人の役割に応じた回答内容を生成するAIの開発を目指します。組織やポジションによってアクセスできる情報の範囲が異なるため、それぞれの立場に特化したAIをつくりたいのです」(河野氏)

AIの使い方では差別化できない、全ては「データ」に帰結する

AIの活用において、河野氏はデータの重要性を繰り返し強調。「AIの使い方自体は差別化にならない。結局のところ、全てはデータに帰結する。自社のドキュメントがどれだけ整備されているか、顧客データや経営データがどの程度正規化されて蓄積されているかが重要」と、データの整備と活用がAI戦略の核心であることを示した。

同時に、データ整備の完璧さを求めすぎないことも重要だと指摘した。同氏は「データの完璧な整備を目指すと、いつまでたっても前に進めない。特定の地域や業務からだけでもよい。できることから着手し、徐々に改善していくことが重要」と述べ、段階的なアプローチの重要性を強調した。

講演の締めくくりとして、河野氏は日本企業の可能性と今後の展望について次のように語った。

「日本企業にはまだまだポテンシャルがあると信じています。決して諦めず、なんとか踏ん張らなければなりません。AI活用を通じて、日本全体の生産性と効率性を向上させていきたい。そして、より良い社会、持続可能な未来につなげていきたいのです。AI活用については、今後もさまざまな場所で発信していくので、ぜひフィードバックをいただければと思います」(河野氏)