大規模言語モデル(LLM)の登場により、企業のデータ活用戦略に新たな可能性が生まれている。LLMを「常識を持った新入社員」に例え、その効果的な活用法を提案するのは、AIを活用したコーポレート向けSaaS「バクラク」シリーズを提供するLayerX 部門執行役員(AI・LLM事業)の中村龍矢氏だ。

8月22日~23日に開催された「TECH+ EXPO 2024 Summer for データ活用」に同氏が登壇。LLMがもたらす具体的な変革について語った。

LLMは常識を持った「新入社員」として活用する

中村氏は、LLMの特性を「インターネットの情報から学習した常識的な知識を持っている新入社員のような存在」だと説明する。従来の機械学習モデルは「生まれたての赤ちゃん」のような状態から特定のタスクを学習させるのに対し、LLMは一般的な知識がベースにあることから、企業固有の業務を効率的に学習できるという。この特性を活かすことで、企業は短期間でAIの精度を実用レベルにまで高められる可能性がある。

LLMを実用レベルで活用するには、適切なチューニングが不可欠だ。中村氏は、LLMの精度を0~100点のスケールで次のように説明する。

「デジタル部門が全従業員向けにChatGPT環境を用意したという事例がよくありますが、うまく活用されないケースも多いようです。これは、何も教えていない新入社員を全社に放つのと同様なためと言えます。何もしないLLMは30点程度。しかし、1~2カ月程度丁寧にチューニングをすれば70~80点に達し、さらに高度な技術的工夫を加えれば80~90点まで向上させることができます」(中村氏)

チューニングの具体的なステップとしては、詳細な業務マニュアルを作成し、それをAIへ提供することが第一歩となる。決算書の読み取り業務を例に挙げると、単に「決算書から稟議書を作成せよ」と指示するのではなく、「決算書からこの重要な表を抽出してください」「抽出した情報からこの項目について分析してください」「それを基に稟議書を作成してください」といった具合に、細かいステップに分割して指示を出すことが効果的だという。

「LLMは非常に"鳥頭"と言えます。複雑な指示を一度に与えると、途中で忘れてしまうのです。したがって、業務を小さなタスクに分割し、段階的に指示を与えることが重要になります」(中村氏)

ハルシネーションへの向き合い方

LLMの活用において避けて通れない課題が、いわゆる「ハルシネーション」だ。これは、LLMが時として事実と異なる情報を生成してしまう現象を指す。

この問題に対し、「確かにLLMはミスを犯す。しかし、それは人間も同じ」と中村氏は冷静な見方を示す。その上で、AI活用を考える際によく聞かれる「AIはミスをするので、ミスが許容される業務にのみ使用すべき」という意見に対して、異なる見解を示した。同氏が提案するのは、「新入社員」という視点でLLMを捉え、その出力を適切にレビューするという方法だ。

「ブレインストーミングや新規事業のアイデア出しなど、責任の軽いタスクにAIを使うのはたしかに有効です。しかし、それだけでは、AIの可能性を十分に活かしきれません。新入社員の仕事をチェックするように、LLMの出力もレビューするのが当然です。そうすれば、より重要で、センシティブな業務にもLLMを活用できるはず。LLMはあくまで、たたき台を作る役割です。それを人間がしっかりとレビューし、最終判断を下す。このような役割分担が望ましいと考えています」(中村氏)

LayerXの生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」

LLM活用の具体例として、中村氏はLayerXが開発した生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」ソリューションを基に紹介した。同ソリューションは「資料の作成・レビューのAI化」「処理結果の登録・検索による二次利用」という2つの柱で構成されている。これにより、企業内のさまざまな業務プロセスを効率化し、同時に蓄積された知識を有効活用することが可能となる。

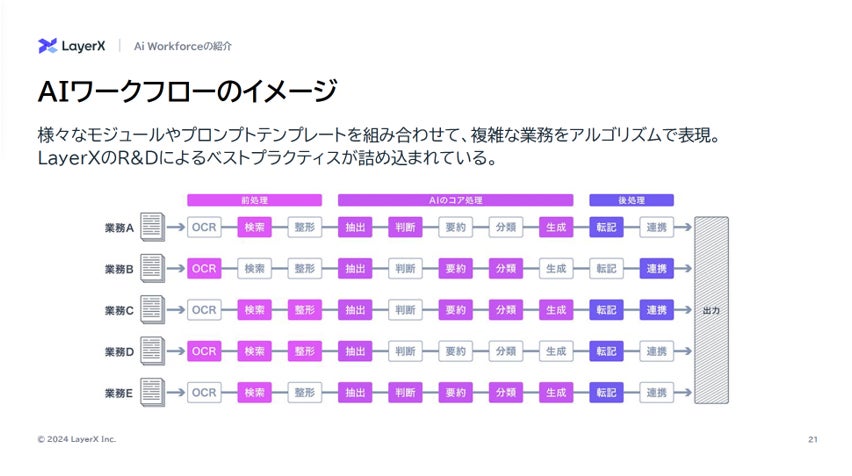

Ai Workforceの中核となるのが「AIワークフロー」という概念だ。同氏によれば、AIワークフローとは、稟議書作成、論文要約、パンフレットの誤字脱字チェックなど、1つの業務プロセスをAIで自動化したものを指す。AIワークフローでは、さまざまなモジュールやプロンプトテンプレートを組み合わせることで、複雑な業務をアルゴリズムで表現する。これらのAIワークフローを1つ1つチューニングしていくことで、企業固有の業務に最適化されたAIシステムを構築することが可能となる。そして、処理結果をデータベース化することで、社内の散在する情報を効率的に検索できるようにもなるのだ。

こうして、AIにマニュアルを与えて業務を自動化し、データを蓄積していく流れのなかでは、セキュリティも重要な課題となる。これに対し、中村氏は「マスキング技術を活用することで、センシティブな情報を自動的に特定し、マスクまたはダミーデータに置き換えることができる」と提案する。例えば、契約書を社内で共有する際、契約金額や取引先名などの機密情報を自動的にマスキングすることで、参考にしたい条文などの必要な情報を共有しつつ、セキュリティリスクを最小限に抑えることが可能だ。

進化し続けるAI時代の業務マニュアル

AIワークフローを通じて業務のアルゴリズムを構築することで、業務マニュアルは常に進化し続けるようになる。中村氏は、従来の業務マニュアルから、AIが読みやすいかたちでの業務マニュアルへの移行を強く推奨した。このアプローチには、以下のような利点があるという。

- 例外ケースへの迅速な対応:新しいケースが発生するたびに、AIのアルゴリズムを更新できる

- 継続的な改善:社員のフィードバックを即座にマニュアルに反映できる

- 人事異動の影響を最小化:AIが一貫した方法で業務を遂行するため、人の異動による影響が少ない

「人間は異動しても、AIは異動しません。つまり、一度確立した業務プロセスを全社で一貫して維持できるのです」(中村氏)

未来を見据えた段階的なLLM活用のアプローチ

講演のまとめとして中村氏は、企業におけるLLM活用の段階的なアプローチとして「文書処理などの単純な反復作業をワークフローとして実装」「社内文書へのタグ付けと検索システムの構築」から始めることを提案した。日々AI技術が進化するなかでは、こうした取り組みを進めていくことで、より難易度の高いLLM活用につなげていくことができるという。

LLMという新たな技術が、企業のデータ活用戦略に革命をもたらす可能性が見えてきた。今後、多くの企業がこうしたアプローチを参考に、自社のデータ活用戦略を見直していくことだろう。AI時代における企業の競争力は、こうした新技術をいかに効果的に取り入れ、活用できるかにかかっている。