ガートナージャパンは8月27日、28日の2日間、「今ここにある未来の働き方」をテーマに、「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を都内で開催した。同イベントでは、最新のデジタル・ワークプレース戦略に焦点を当て、未来の働き方に向けて押さえておくべき最新トレンドや指針が示された。

27日には、日本自動車連盟(JAF) 理事 DX推進本部 本部長 廣野芳紀氏が登壇。「シン・働き方改革:そこに“AI”はあるんか?」と題して、JAFが取り組むAIを活用した新しい働き方について説明した。

2020年からDXに着手

JAFは1963年に設立、2024年7月末現在、2,055万人の会員がおり、ロードサービス以外にも、モータースポーツの振興や交通安全の啓発、被災地支援などを行っている。

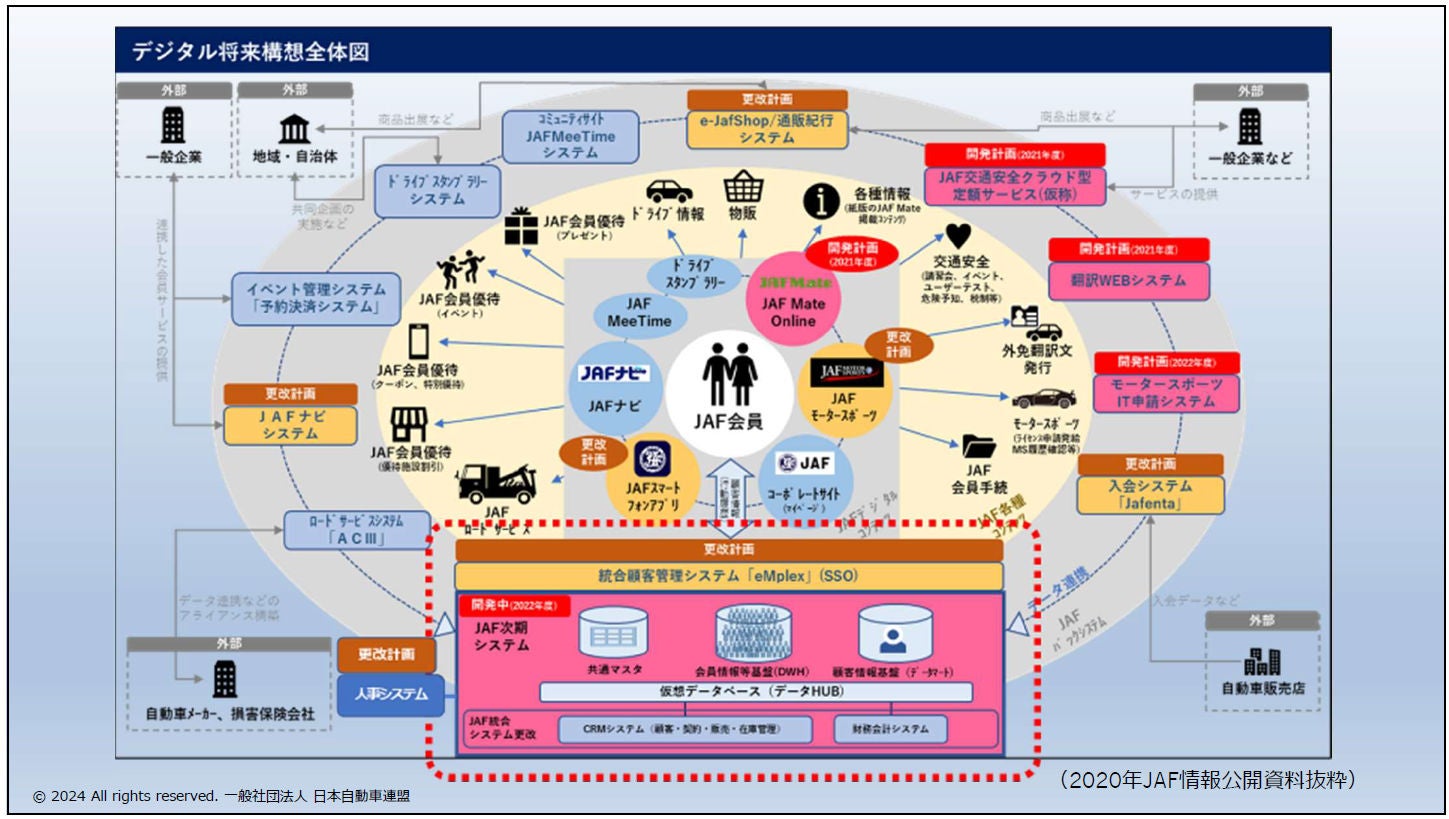

廣野氏によると、JAFは2030年には、会員を中心に、さまざまなサービス全てをデジタライズ化し、そこから得られるデータを分析して、会員一人一人のニーズを捉えてカスタマイズしたサービスを提供していこうという構想を持っているといい、それに向け、2020年からDXに着手しているそうだ。

「経営、人、組織、技術、こういったものもトランスフォームをかけていかないといけないと思っています。それによって組織の中で共創を生む、もしくは他企業の方と共創することによってイノベーションを生み、DXが成り立つのです」(廣野氏)

最初に取り組んだのは、職員のITリテラシー強化

JAFがDXに向けて最初に取り組んだのは、職員のITリテラシー強化だ。まず、全国の職員の中からDX人材を公募。DX推進チームや、データでさまざまな課題を解決していくデータマネジメントチームを編成した。

新たに組織したチームのメンバーは、職員のITのデジタルデータスキルの向上を図るための教育プログラムも作成した。このプログラムは2020年から開始されている。さらに2024年にはITデジタルスキル標準を作成。これは「ITデジタルデータ職員」「ITデジタルデータビジネス人材」「ITデジタルデータシステム人材」の3階層になっている。

ITデジタルデータ職員は全職員を指す。JAFの全職員名は、文科省が定めるICTプロフィシエンシー検定3級ないし2級認定レベルのリテラシーを持つことが推奨されている。

ITデジタルデータビジネス人材はノーコード/ローコード、RPA、AIといった技術についての講習を受講し、ビジネスに活用できるアプリ開発によりDXを推進できる人材を指す。

そして、ITデジタルデータシステム人材は、ITデジタルスキル、データ知識、リテラシーを探索・探究して進化させ、全社のDX化を推進できる人材である。

人材育成は「JAFITアカデミー」という仮想大学をメタバース上に構築して、内製で行っている。このアカデミーの企画や運営は、DX推進チームやデータマネジメントチームが担っているそうだ。

このように、JAFが職員のITリテラシーやスキル向上を図る背景について、廣野氏は次のように説明した。

「JAFは、従来型の依頼を受けてサービスを提供するというビジネス形態から、膨大な会員データをベースに、デジタル・テクノロジーを活用した新たなサービス提供へとビジネスを転換することを模索しています。これまで、ロードサービスやモータースポーツのライセンス審査などの各データは分散しており、効率化や新しいサービスへの広がりも難しい状況でした。また、デジタル領域への投資を加速するためにも、ITガバナンスを確立し、組織のマインドをデジタルに向かせ、IT投資を評価する体制を構築する必要があります。これからデジタル化を進めていく上でも、社員のITリテラシー向上は必須であり、スキル向上も望まれていました」(廣野氏)

AIチャットを内製

また、JAFはDXの一環で、昨年7月からAIチャット「JAF AI Chat」の開発に着手した。これは、ChatGPT-4をエンジンにしたものである。当初は、職員にChatGPTシリーズを使うことを解禁していたが、ChatGPTは、JAFのコンテンツがさらなる学習に使われ、いずれ情報が世間に出ていく恐れがあるため、マイクロソフトのAzure Open AI Serviceを使って、内製化することにしたと廣野氏は話す。

JAF AI Chatは、約3カ月の開発期間を経て、昨年10月にパイロット版が完成。使用希望者を全国の職員から公募し、本部長や部長クラスも含む約100名でPoCを開始した。

「こういった100名の方々は、AIを本格導入する際には、AIの伝道師になってくれるだろうという期待もありました」(廣野氏)

PoCの参加者には、2週間に1回、メタバースの中にあるワークショップルームで、どういう用途に使ったのか、良かった点、どういうプロンプトを入れたのか、使うときにどういう注意があるのかなどを自由に討議してもらったという。

DX推進チームのメンバーは、その内容を横で聞き取りながら、利用ルール、ガイドライン、ポリシー、プロンプトのテンプレートを作成。同時にパイロット版は、社内の監査本部でもPoCを実施し、AIは間違った回答をする、AIは不確実なものをつくるので、実務に使えないといった懸念について、実際に試してもらい、業務で適切な答えが出せるのかどうか、業務で使って問題がないかをチェックした。監査本部からは、アウトプットされるデータに問題はないが、プロンプトに工夫が必要という回答を得たそうだ。

また、パイロット版では、会社の規定マニュアルの入力や画像生成、画像認識機能の開発も並行して進めた。

なお、開発に際しては、コンサルタントやベンダーを使っておらず、JAFの職員だけで作成した。そのため、開発コストは、職員1名分の年収よりもはるかに安い金額で行うことができたそうだ。

本番稼働してもほとんど反応がない!?

こうしたPoCを経て、今年4月から「JAF AI Chat」の本番稼働を開始した。しかし、当初は、職員からほとんど反応がなかったと廣野氏は明かした。そこで、4月、5月の利用ログを分析したところ、PoCに参加したメンバー以外は、ほとんど使用していないことが判明。利用の一番の弊害になったのは、ミドルマネージャークラスであることが分かったという。

「ミドルマネージャーの方には、ITは分からない、ノーコード/ローコードが分からないという方や、なぜRPAを導入するのかに疑問を持つ方が多かったのです。今後、AIの導入をする際にも同様の反応が起こるのではないかと考え、役員クラスからマネージャーの方を対象にした体験会をやろうということになりました」(廣野氏)

体験会に参加した各部署のマネージャーからはその後、「うちの部署に全部教えてほしい」「マネージャーだけではなく、部員全員にやってほしい」という声が出てきた。そこで、JAFでは全国の支部で職員を対象にした体験会を開催することを決定した。

この体験会は、オンラインとリアルのハイブリッドで行い、7月、8月で約1,000名が参加した。全部で90分の構成で、最初の20分でAIの基本を教え、後半の60分はワークショップ形式を採った。ワークショップでは、日常業務である情報検索、文章校正、文章の要約、アイデアの改善という4つの課題を5分ずつ、AIを使わないケースと使うケースでどのような違いがあるかを体験した。

AIを使わないケースでは、4つの課題を全てできた人は一人もおらず、AIを使うケースでは1つの課題に対し、10秒~20秒でAIが回答した。この体験には「会場がどよめいた」と同氏は振り返った。

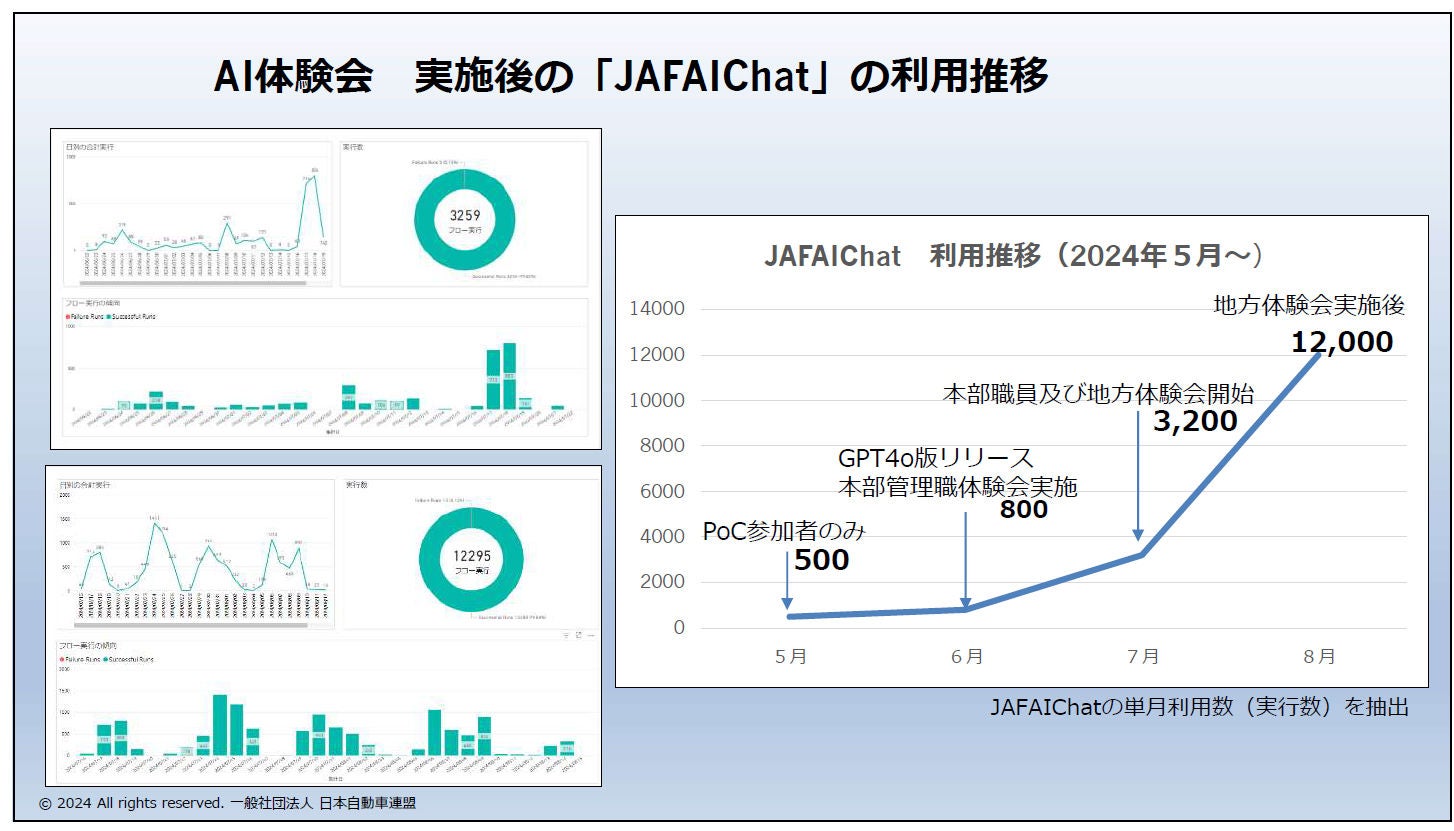

体験会に参加した人にアンケートを取ったところ、AIを業務実装するのがどれくらいポジティブかという問いに、ほぼ90%以上の人がポジティブと回答。この体験会の後、「JAF AI Chat」の利用は、5月の月間500件から、8月の半月間で1万2,000件と約25倍に拡大した。

今後はデジタルヒューマン活用へ

廣野氏はJAFがAIの活用に積極的な理由には職員の高齢化があるとした上で、デジタルヒューマン、デジタルAIを自分のパートナーとして取り組んでいくことで、新しい働き方、真実の働き方ができると述べた。

「JAFは60年の歴史を持っており、職員の高齢化が進んでいます。職人の人数が減少し、2030年にはAIと一緒に仕事をしていかなければ成り立たない状況になっていくでしょう。そのために、さまざまな会員、さまざまなサービスの中にデジタルヒューマンを入れていこうという構想が出ています。そこで今後は、デジタルキャラクター、デジタルヒューマンの開発に着手していきます。われわれはデジタルヒューマン、デジタルAIを自分のパートナーとして取り組んでいく必要があるのです」(廣野氏)