衣料品通販サイト「ZOZOTOWN(ゾゾタウン)」を運用するZOZOは、生成AIを活用してさまざまな業務を効率化させている。例えば、情報システム部門への問い合わせやIR情報の収集を自動化したり、売上に関する情報を生成AIに要約させたりしている。

社内での活用だけにとどまらず、ZOZOTOWNのユーザーが買い物をしやすくするためのツールもGoogleが開発した「Gemini(ジェミニ)」を使って開発し、年間で約1500時間の業務効率化につなげている。

「業務効率化を通じて、ZOZOのサービス価値を向上させること」を目的とした同社の取り組みと成果は、一体どのようなものなのだろうか。ZOZOで生成AIの活用を推進する、AI・アナリティクス本部 AI事業戦略部 生成AI推進ブロック ブロック長の川田心氏に話を聞いた。

9カ月で23のツールを開発「最小工数で最大効果を」

2022年秋ごろ、OpneAIの「ChatGPT」をはじめとした生成系AIの技術の進歩が世界中に衝撃を与えた。当時のZOZOでは、開発部門でのコード生成技術の検証は進んでいたが、ビジネス部門においての活用はほぼ未検討の状況だった。そこで、川田氏がプロジェクトマネージャーを務めた「生成AI業務活用プロジェクト」のチームが動き出した。

まず行ったことは対象領域の選定だ。生成AIはテキストや画像、動画など生成対象が複数ある。ZOZOでは、業務で特に活用が期待されるテキスト生成と画像生成に対象領域を絞った。その上で、どのような生成AIサービスが存在し、それぞれ何ができるのかを探ったという。

次にニーズの調査を行った。23部門86人に及ぶ社員から意見を集め、業務課題を洗い出し、その中にある生成AIの活用ニーズを261件リストアップした。そして、リスト化したニーズの中から、業務時間が明確なものや解決イメージが湧くニーズを3つ選定した。

「最小工数で最大効果を出せそうなニーズに絞った。社員の意見に耳を傾けると同時に、実現可能性を判断しながら選定した」と、川田氏は振り返る。

その後、選定した3つのニーズに基づき、具体的な改善ツールの開発を進めた。また、PoC(概念実証)の結果をもとに、2024年3月末までに対応するニーズの選定と対応ニーズ数の目標を設定。そしてチームメンバーを追加し、効率よく複数のツール開発を進める体制を整え、大量開発フェーズに移行した。

その結果、2023年6月下旬~2024年3月の約9カ月の間で、261件リストアップした生成AIの活用ニーズのうち50件のニーズを満たす23のツールを開発したという。簡易PoCを含めた初期段階に約1カ月、綿密なニーズ調査に約2カ月、そしてPoC対象の選定からPoCの完遂まで2カ月を要した。プロジェクト開始から1つ目のツールリリースまでの期間はわずか5カ月だった。

「着用画像判定ツール」で年間1500時間削減へ

同プロジェクトで実際に開発し、社内からの反響が大きかったという生成AIツールをいくつか紹介しよう。

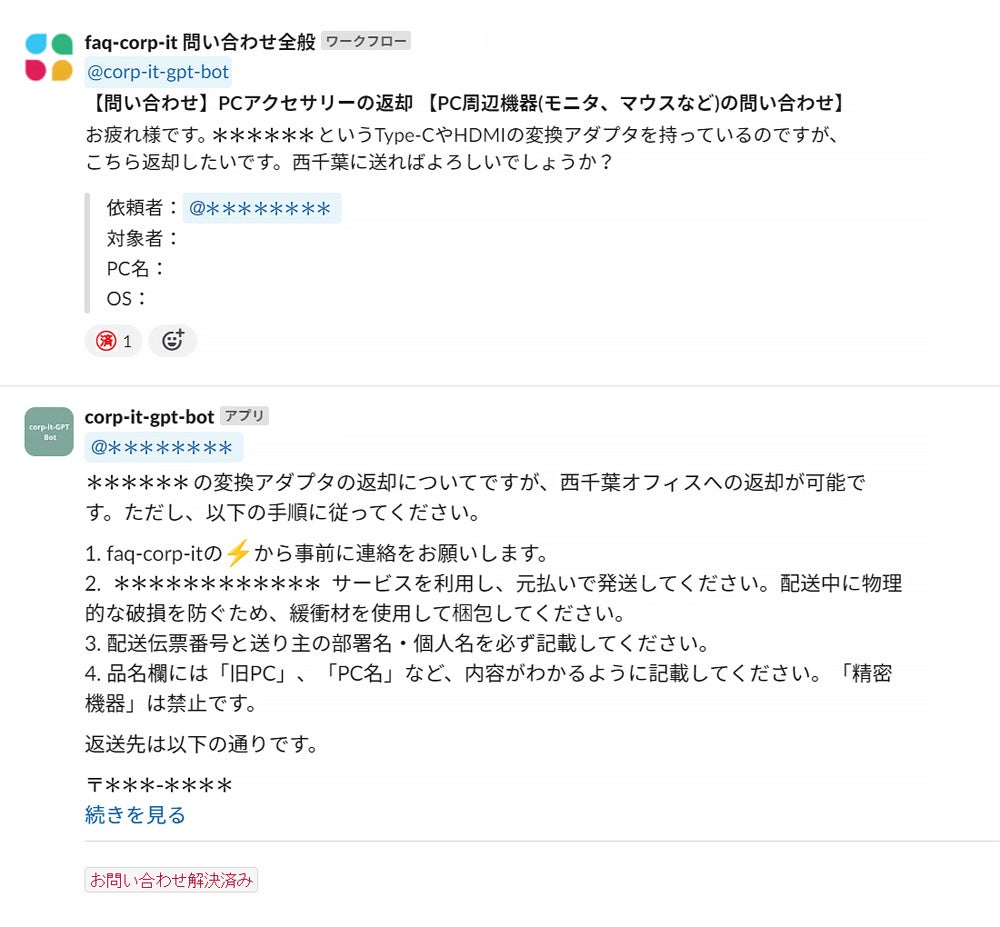

「問い合わせ対応bot」では、情報システム部門への問い合わせの一次回答を自動化している。OpenAIの大規模言語モデル「GPT-4」を活用したツールだ。botの回答で質問者の課題が解決できなかった場合には、情報システム部門の担当者へ問い合わせが届く仕組みになっている。「質問者の解決スピードが格段に向上した」(川田氏)

「SNS投稿文生成」はZOZOで運営するSNSへの投稿文生成ツール。投稿する媒体などを指定すると、過去の投稿文を参考に文章案を生成する。

また、グループ企業や取引先など、指定する企業のIR情報が更新されたら自動で情報を収集し、サマリを作成して送信するツールも開発した。「中長期でのグループ企業間連携の戦略検討や、グループ会社との打ち合わせの前提となる情報を押さえておくのに役立っている」(川田氏)という。

週別の売上を管理しているシートを参照し、前週比や前年比などの情報も含めてトピックスを作成するツールも開発。状況をスピーディに把握することができ、担当部門から好評だという。

業務時間を確実に削減しているツールもある。Googleの生成AIであるGeminiを活用した「着用画像判定ツール」だ。

ZOZOTOWNでは、出店ブランドが商品画像にモデルの身長と着用サイズを記載できるのだが、中にはそれが記載できていない商品もある。それによってユーザーから年間約1万件の問い合わせが来ている状況だ。

「着用画像判定ツール」は、商品画像のうち、モデルの身長と着用サイズが書いていない画像を、生成AIでモデル着用画像なのか平置きの商品画像なのかを判別し、モデルが着用しているかつ身長・着用サイズが未記載のものを抽出するツールだという。それらを出店ブランドと連携することで、ユーザーはより買い物をしやすくなる。

「いままで、モデルの身長や着用サイズの有無は人力で確認する必要があった。この着用画像判定ツールによって年間で約1500時間の業務効率化につながっている」と川田氏は説明する。

こうした生成AIの利用は必ず人がチェックをするという運用ルールになっているが、これらのツールを使用している社員からは、業務の効率化や意思決定の迅速化に寄与しているとの声が多数寄せられているとのこと。

生成AIを業務に活用するためのポイントとは?

生成AIのような新しい技術を業務に落とし込むためには、どのようなことが重要なのだろうか。川田氏は、同プロジェクトを通じて気づいたことがある。

「数値目標を設定することが重要だ。今回のプロジェクトでは、期末までに50件のニーズを満たすことを目指した。時間をかけて一つひとつのニーズに対応するのではなく、一つのツールで複数のニーズに応えられる汎用性の高いツールを開発した。また、具体的な課題解決を目的としたツール開発を行うことも重要。我々は、実際に各部署の業務課題をヒアリングし、それらを解決するためのツールを開発するアプローチをとった。この方法により、開発したツールが使われないという事態を最小限に抑えることができた」(川田氏)

ZOZOは今後、9カ月にわたる生成AIの業務活用プロジェクトを通じて得た知見・経験をもとに、業務プロセスのさらなる改善に生成AIを活用していく計画だ。社内の活用だけでなく、ZOZOのさまざまなプロダクトに生成AIを取り入れ、顧客体験の向上や新しい価値の創出につなげていく。

「対応できていないニーズがまだまだたくさんある。得られた成功例をもとに、さまざまな生成AIツールを開発していきたい」(川田氏)