リコージャパンは8月21日、2024年度の事業戦略について記者説明会を開催した。同社は今後、顧客企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を伴走型で支援するために、AIおよびセキュリティ領域を強化するという。さらに、社内での実践を踏まえたGX(グリーントランスフォーメーション)・脱炭素ソリューションについても強化する方針。

2023年11月に社長に就任した笠井徹氏は、業種業務課題を解決するデジタルサービス事業の拡大、地域・社会課題解決に向けた価値提供領域の拡大、高効率な市場カバレッジ体制の再構築、課題創造型体質への変革に向けたデジタル人材への投資拡大、社内DXの加速と経営品質の向上の5点を、同社の主要戦略として紹介した。これらのうち、2024年度は「AI」「セキュリティ」「脱炭素ソリューション」に特に注力するとのことだ。

同氏は「各業界が人材難となる中で、当社だけ社員数を増やして伴走型のソリューションを展開するのは難しい。今いる社員の教育も含め、社内でAIを積極的に活用するなど生産性を向上させる」と今後の方針を語った。

ユーザーが「使いこなせるAI」を展開

AIの利用意向は多くの企業で高まっているが、「どの業務にどのAIを使えば良いかが分からない」といった悩みは尽きない。また、既存の情報をデジタル化する障壁もまだ残されている。リコージャパンが調査した結果によると、顧客の7割強がAIを未導入であり、その理由として「活用方法が不明瞭」「社内の理解や人材の不足」などが挙げられているという。

これに対し同社は、社内実践で蓄積したAIのノウハウをサービスとして提供する。リコージャパンが強みとする、国内48支社349拠点の約1万8000人の人材が地域密着かつ伴走型の支援を提供するとのことだ。

社内実践においては、経費処理や問い合わせなど全社共通の業務から、提案内容の相談、請求書処理業務、コールセンター業務などの特定業務にAIソリューションを導入し、社内でのユースケースを創出。ここで蓄積したノウハウを顧客支援に転用する。

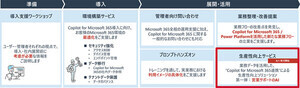

また、同社は個人業務を支援するために、マイクロソフトが提供するAIアシスタント「Copilot for Microsoft 365」の社内導入も進める。こちらも、社内でのユースケースに基づいて導入から社内展開、活用までの各フェーズを支援する伴走型サービスを展開する。

また、同社は700憶パラメータを持つLLMを公開した。セキュリティへの対応として、データを自社内で保有したいという需要に対応する。このLLMはクローズドな環境下で自社情報を追加学習させることができる。特に機密情報を扱う製造業や医療機関、公的機関でも使えるプライベートなLLMの構築を支援する。

複数のセキュリティソリューションを展開

AIの利用をはじめとしてオフィス内のデータをデジタル化する際、セキュリティへの対応も求められる。そこで、同社はセキュリティソリューションについてもAIソリューションと同様に、社内での実践を踏まえた伴走型のサービスを展開する。

リコージャパンは社員数1万8000人を抱えていることから、大企業といえる。しかしその一方で、全国432拠点に分散しているため、各拠点は数十人~数百人の中堅・中小企業と見ることもできる。こうした背景から、さまざまな規模でのセキュリティ対策を社内で実践できることが同社の強みなのだという。

社内実践で蓄積したノウハウに基づき、セキュリティポリシーの策定といった上流工程から対策の導入、運用、チェックおよび見直しまで、幅広い段階でサポート可能だとしている。

脱炭素ソリューションは補助金の申請までサポート

DXにおけるデジタル化推進の流れは今後も止まらないどころか、むしろ加速するだろう。しかし、環境課題への対応もトレードオフとなっていはいけない。デジタル化とGXを両立させるソリューションが求められる。

これに対し、リコージャパンは自社事業所のZEB(読み:ゼブ、ゼロ・エネルギー・ビルの略)を推進し、脱炭素化を進めている。本稿執筆時点で全国17の事業所をZEB化し公開している。つまり、ここでも脱炭素に関する社内実践のノウハウを蓄積している。

そのため、脱炭素と経営目的を統合させる上流段階から、二酸化炭素排出量の可視化、削減量の把握、脱炭素ロードマップの策定、二酸化炭素排出削減の実効まで、幅広く支援可能とのことだ。さらには、助成金や補助金の申請についても支援サービスを展開する。

リコージャパンが展開するGXソリューションは、これまでに複数の企業や自治体の脱炭素を支援し、2023年度までに2万2946トンの二酸化炭素を削減したという。同社は2024年度にこれを2万8800トンまで拡大させる予定。