7月10日、「TECH+セミナー ERP 2024 Jul. 自社に適したERP実現へ」が開催された。本セミナーに、日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 デジタル戦略グループ マネジャーの林翔太氏が登壇。ERPの新たな概念としてガートナー社が提唱している「コンポーザブルERP」について説明した。

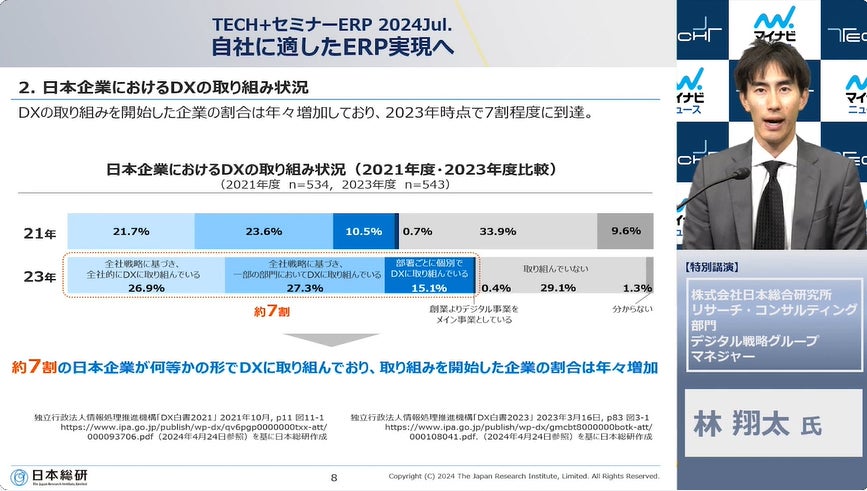

日本企業におけるDXの取り組み状況

林氏はまず、日本企業におけるDXの取り組み状況を解説した。

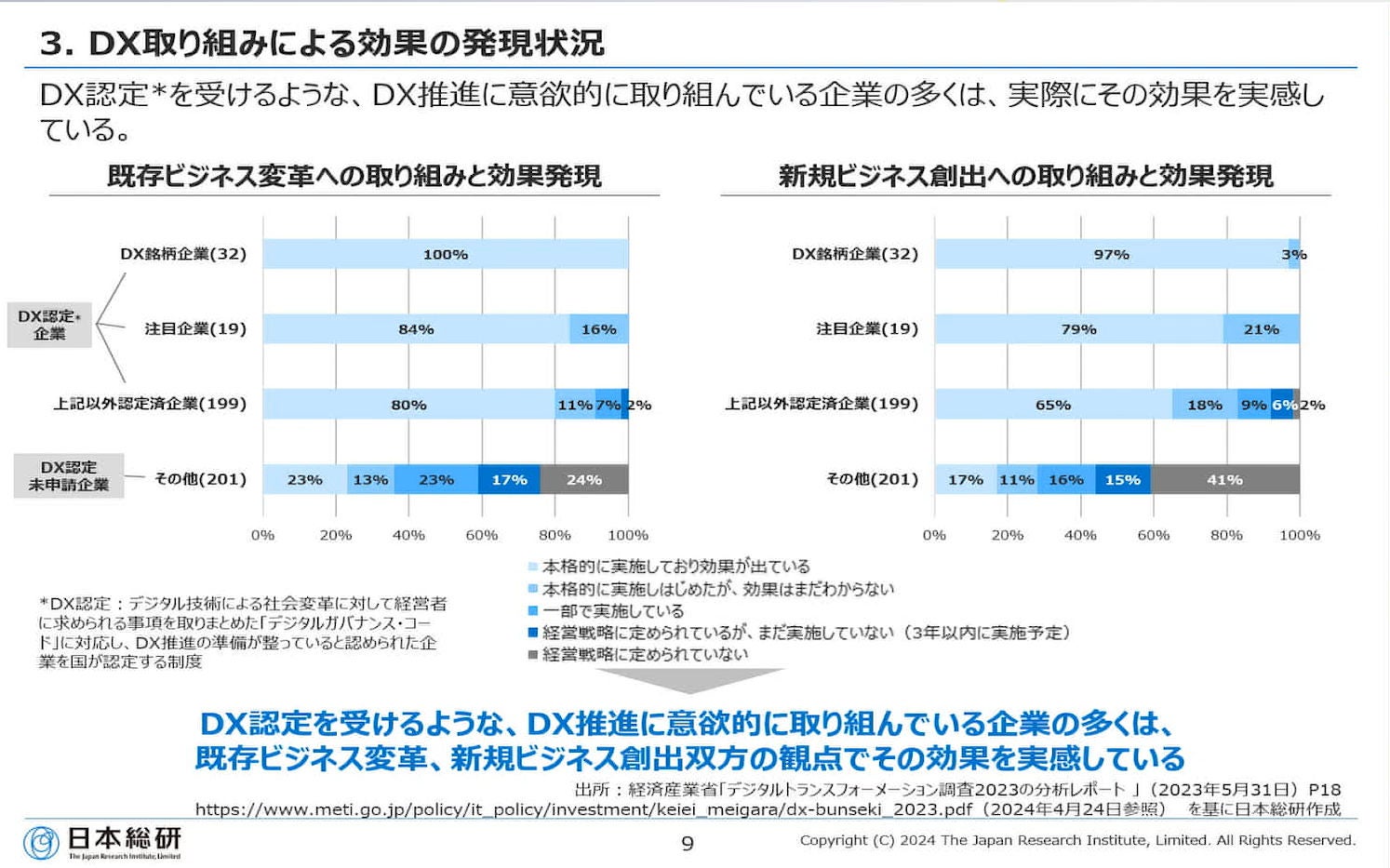

情報処理推進機構の「DX白書2023」によれば、2023年時点で、約7割の企業がDXに取り組んでいる。実際のDXの効果については、経済産業省のレポート「デジタルトランスフォーメーション調査2023の分析」において、DX認定制度を取得した企業で効果が出ていることがはっきりと現れているという。

逆に、DX認定制度の未申請企業は、効果がまだ発現しておらず、両者の対比がはっきりしていると同氏は言う。

「DXに取り組んでいる企業はどんどん増えていて、意欲的に取り組んでいるところは、その効果を得始めているというところが見えています」(林氏)

また、DX認定を受けている企業では、基幹システムのレガシー対応やデータ活用の取り組みも進展している傾向が見て取れるそうだ。

自社に適したERPにたどりつくためのキーワードは「変化対応」

林氏は、今回のセミナーのテーマになっている自社に適したERPにたどりつくためのキーワードとして「変化対応」を挙げる。DX時代においては、変化対応に対する柔軟性を備えたシステムが、これまでになく求められるようになっているためだ。その証に、多くの企業がレガシー化したシステムを解消したいと考える傾向にあると述べた。

また同氏は、DX時代においては、短期でスピーディーにシステム開発ができることの重要性が非常に高まっていると語る。システムを長年かけて開発しても、完成した頃には、事業環境の前提が変わって、そのシステムが必要なくなっている可能性もあるのだ。

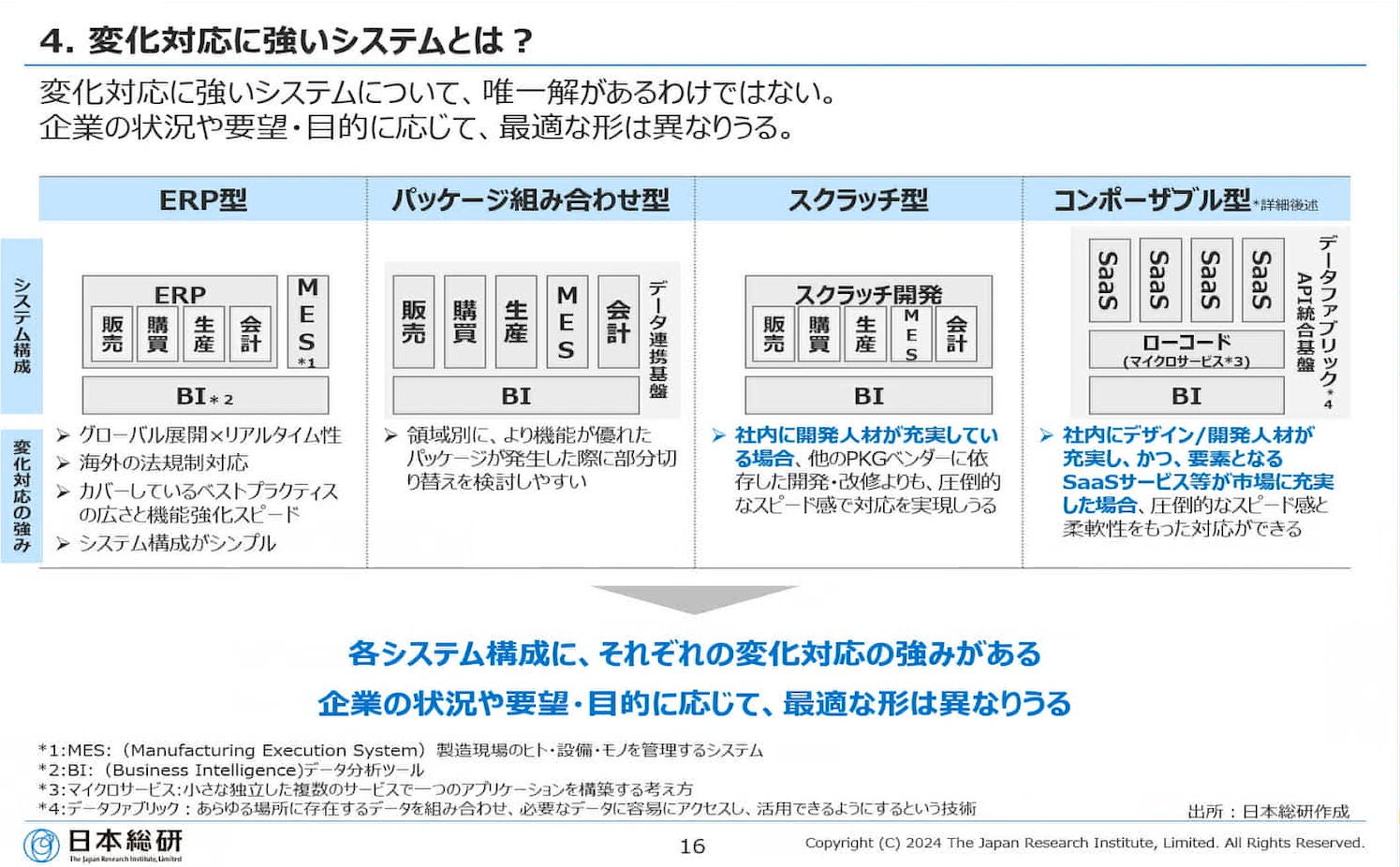

では、柔軟性や迅速性のある変化対応に強い仕組みは、どう構築していけば良いのか。

林氏は、変化対応に強い仕組みに正解はなく、企業の状況や目的に応じて自分たちが選ぶべき最適なかたちは異なり、「必ずしもERPを入れればOKという単純な話にはならない」とした。

例えばERPは、グローバル展開やシステム内データのリアルタイム活用、海外の法規制対応といった面で、分かりやすい変化対応の強みがある。一方、例えば生産、販売、会計など各領域で別々のパッケージを入れ、それらを組み合わせて運用する方法であれば、より優れたパッケージが出てきたときに、一部だけを入れ替えていく、というかたちで、より変化対応に強い側面を持つという。

また、最近はスクラッチ開発に対して否定的な意見が多いが、同氏は「スクラッチが有用なケースもある」と話す。

「社内にスクラッチで高速に開発していける人材が充実していて、『1週間後にはできます』というケースでは、変化対応にどちらが強いのかという結論も変わります」(林氏)

コンポーザブルERPとは

このように林氏は、柔軟性と迅速性を満たした変化対応に強いシステムの形式としてERP、システムパッケージの組み合わせ、スクラッチという3つを挙げたが、さらに4つ目の選択肢として「コンポーザブルERP」があるという。

同氏によれば、コンポーザブルERPの考え方は、機能間の疎結合化を進めて、変化対応力を上げていくことを推進する、アジャイル開発を使いながら、少しでも早くやりたいことを実現できるようにするといった考えがベースになっている。また、SaaSを可能な限り組み合わせて使っていくことも、コンポーザブルERPの考え方の基本だ。

「世の中にある、あらゆるSaaSをフル活用しましょう。データ連携は、各SaaSに備え付けられているAPIを使って、少しでも負荷を減らしていきましょうというのが、(コンポーザブルERPの)スタートの考え方になっています。SaaSのみで完結できない機能・領域については、マイクロサービス・アーキテクチャで、ローコードや部品となる小さなSaaSなどを活用しながら、アジャイルで高速に開発して、高速にやりたいことを実現していくというのがポイントです」(林氏)

例えば、出荷という機能を個別につくらないといけないとなったとき、ユーザー目線では、ローコードアプリの画面でシンプルにオペレーションするユーザーインターフェースを構築する。その裏側では、倉庫管理機能を提供しているSaaSや、倉庫の実際の棚のところにあるデータをIoTで読み取って連携するようなSaaSを部品として組み合わせつつ、不足する機能があれば独立したマイクロ(小さな)サービスとして開発の上、疎結合で繋げる。こうして出荷業務を、マイクロサービス・アーキテクチャで、自社にとって最適な業務ロジックを実装した、一つのシームレスな仕組みとして実現する。このように、マイクロサービス的に、SaaSのサービスで足りないところをカバーしつつ、シームレス、かつ、自社の競争優位性に寄与する独自の仕組みを高速で構築していくという考え方を採るのがコンポーザブルERPなのだ。

また、データ活用という観点では、これまでは、各システムからDWHなどに、データをコピーし、編集してBIに渡すというような物理的なコピーの連鎖のような構造が採用される場合が主流であった。しかし、コンポーザブルERPでは、実際のデータは各SaaSの中にある状態のまま、データの定義だけ仮想のDWHに持ってくるといった、データの仮想化等の技術を利用し、データ活用の高速化を実現しうる構造をとるという。こうした点もコンポーザブルERPの重要なポイントだという。

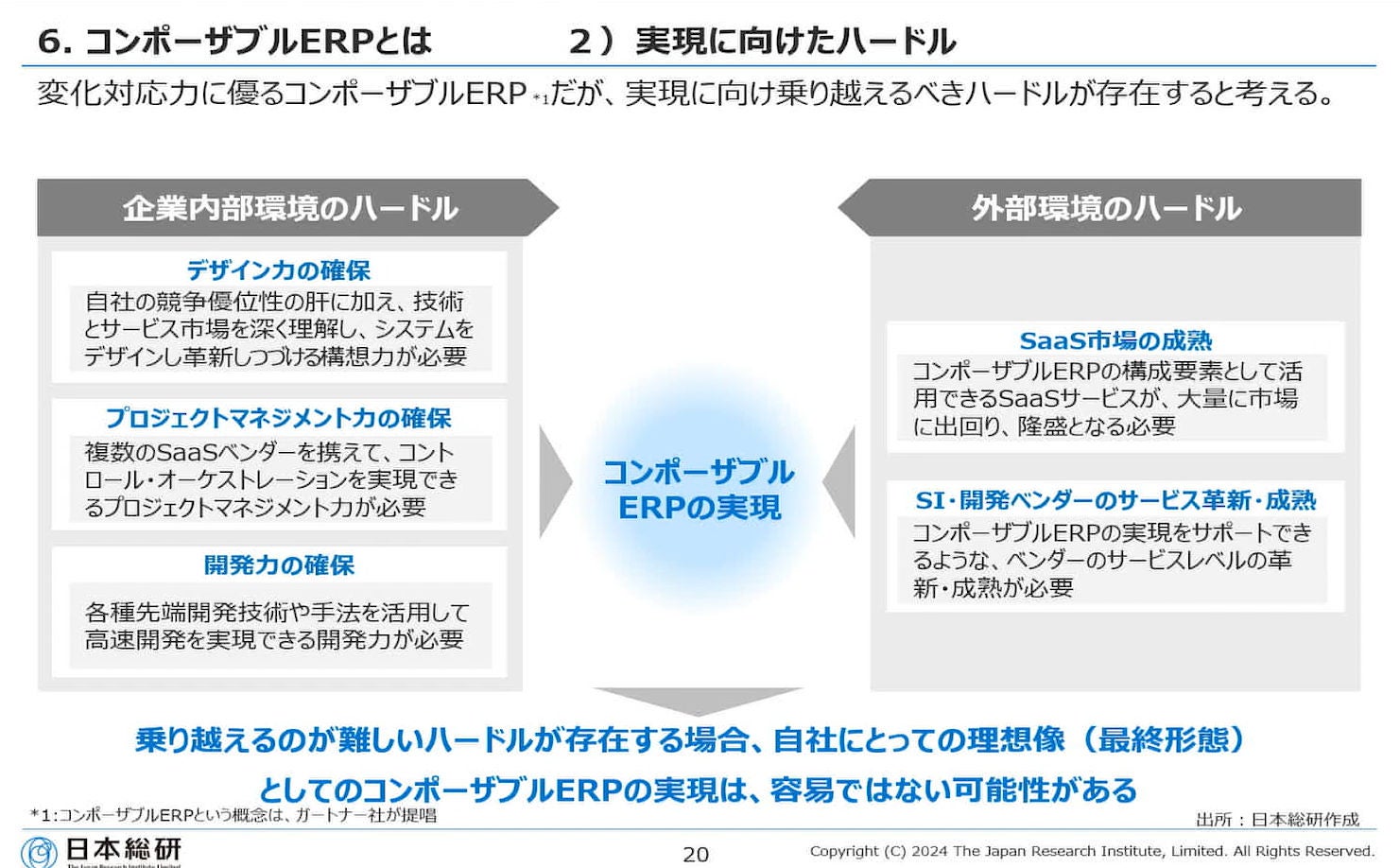

一方、コンポーザブルERPにも、いくつか課題があると林氏は指摘する。

1つ目はSaaSを組み合わせてデザインすることがコンポーザブルERPを実現するための基になるが、そのデザイン力の確保が難しいという点だ。

2つ目は、複数のSaaSを導入する際に、ベンダーをコントロールしながらオーケストレーションしていくプロジェクトマネジメント能力が必要になる点である。

3つ目は、一定の開発力を社内に持っておく必要がある点だ。アジャイル、DevOpsといった開発の手法を活用して迅速に対応しなければならないため、外部のベンダーに全てを頼れるわけではないというところを考えると、開発力も一定程度内部に持っておかないと、コンポーザブルERPの実現は難しいだろう。

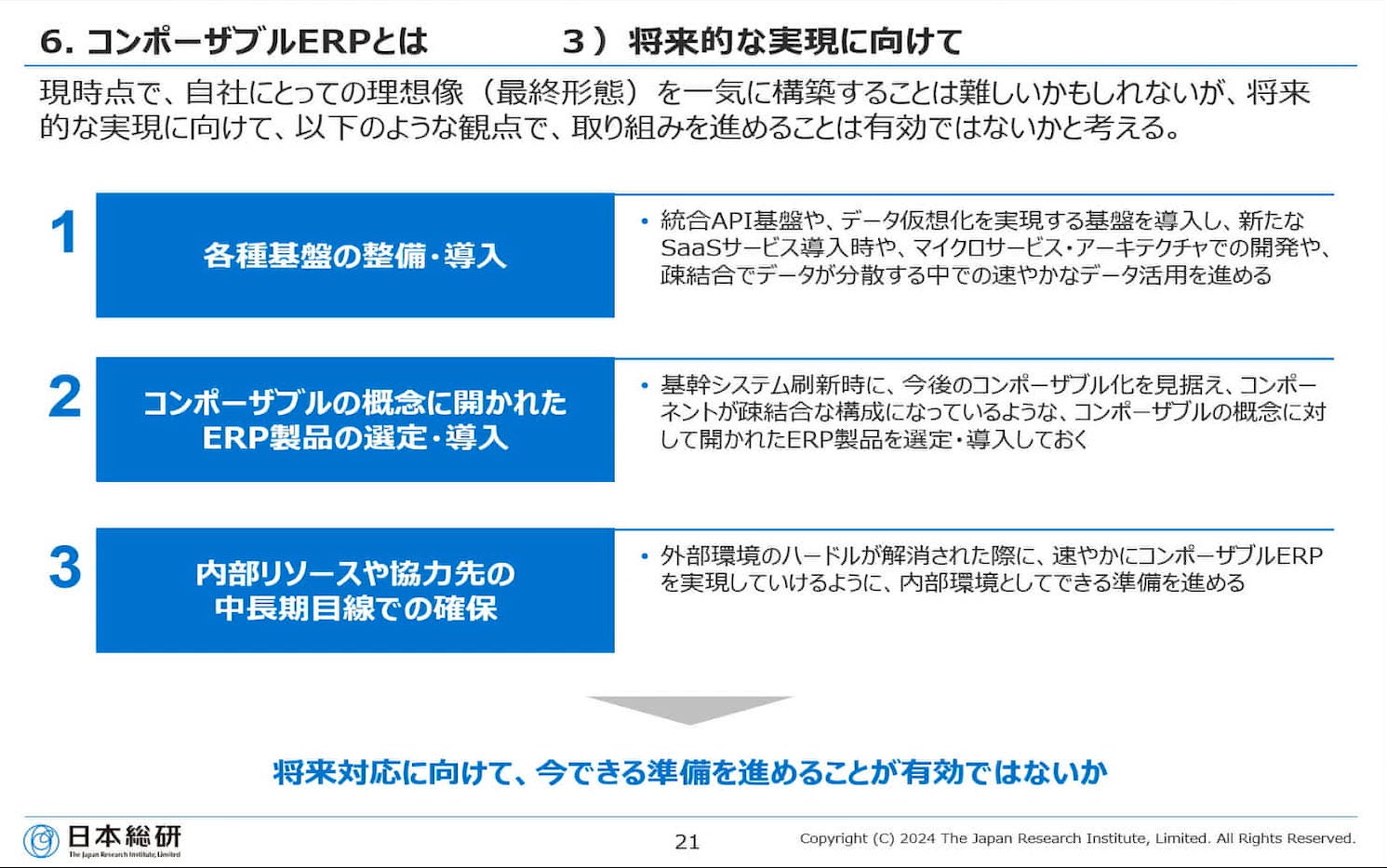

そのため、コンポーザブルERPを導入していくためには、まず、統合APIの基盤やデータ仮想化を実現する基盤を導入し、すでに活用しているSaaSやERPで、その基盤が使えるように準備しておくことが必要になると同氏は話した。コンポーザブルERP実現のため、先に導入するERPは、コンポーザブルERPの概念を進めようとしたときに邪魔をしない製品を選択しておくことも必要だと言う。

最後に林氏は「コンポーザブルERPは、まだ100点の姿を実現するのは容易ではないと思っていますが、少しでも皆さまが自社に適したERPを考えるときの参考になれば」と語り、講演を結んだ。