岡山大学病院と両備システムズは7月24日、胆道がんをAIで診断支援するシステムを共同開発したと発表した。なお、診断を支援する医療AIで胆道がんが対象となるのは国内初だという。

死因が第7位の胆道がん

今回、岡山大学病院消化器内科の佐藤亮介医員(大学院医歯薬学総合研究科 博士課程3年)、光学医療診療部の松本和幸講師(消化器内科、研究責任者)、同大学術研究院医歯薬学域(医)の河原祥朗教授(実践地域内視鏡学講座、研究責任者)、同学域の大塚基之教授(消化器・肝臓内科学)らの研究グループは、胆道がんに対して行う経口胆道鏡検査(POCS:peroral cholangioscopy)において、AIを用いて白色光画像を疑似色素散布画像へと変換することで病変範囲を明瞭化し、胆道がんの内視鏡的範囲診断の精度向上に役立つ技術を開発した。

研究成果は、米国の米国消化器内視鏡学会の公式ジャーナル「Gastrointestinal Endoscopy」のオンライン版で6月13日に公開されている。

消化器がんのうち、胆道がんは年間新規患者数が約2万2000人と増加傾向で死因は第7位。5年相対生存率は30%未満と膵がんに次いで不良であり、予後改善は喫緊の課題となっている。

胆道がんは粘膜を表層進展することが大きな特徴であり、胆管内を直接観察可能なPOCSを用いてこれまで白色光観察や狭帯域光観察が行われてきたが、病変範囲の診断は容易ではないという。

また、胆道がんは外科切除により根治が目指せる疾患ではあるが、粘膜を表層進展することが大きな特徴となっており、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)など、従来の画像検査では進展度の十分な評価が困難な場合があるとのこと。

適切な術式を決定するためには正確な範囲診断が必要不可欠であり、直接胆管内を観察可能な経口胆道鏡検査が有効な検査方法ではあるものの、病変範囲を正確に認識することは困難な場合があったという。

消化管内視鏡検査においてインジゴカルミンなどの色素を散布することで、病変の性状や範囲が明瞭となり、胆道がんの診断にも色素散布は有効と考えられているが、POCS中の胆管内は胆汁や生理食塩水で満たされており胆管内への色素散布は困難となっている。

開発したAIの概要

開発したAIによる疑似色素散布画像変換技術により、病変部の境界が明瞭化され、内視鏡専門医による範囲診断の精度が向上することが示された。同技術は胆道がん範囲診断のための新たな技術であり、適切な術式決定を行うことで、胆道がんの予後延長に寄与することが期待されている。

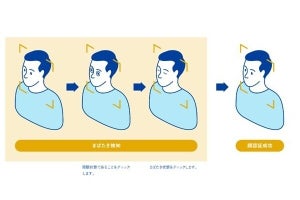

今回の研究成果は、胆道がんに対するPOCSにおいて「Cycle GAN(Cycle-Consistent Generative Adversarial Networks)」と呼ばれるAIを用いた画像変換技術を使用し、白色光画像から疑似的な色素散布画像への変換を行った。

AIの学習には、消化管内視鏡で得られた白色光画像と実際の色素散布画像のデータセットを用いた。40人の胆道がん患者に対してPOCSを行い、白色光画像、狭帯域光画像、疑似色素散布画像を記録。

3人の内視鏡専門医が各画像の表面構造、表面微小血管、病変境界の視認性を評価したところ、AIによる疑似色素散布画像は白色光画像および狭帯域光画像と比べて表面構造と病変境界の視認性が有意に優れており、病変の範囲診断に有用であることが示された。

胆道がんは予後不良の難治がんであり、根治のためには正確な範囲診断が重要となることから、開発したAIによる疑似色素散布画像は胆道がんの範囲診断精度を高める有用な技術のため、適切な治療方針決定に貢献することが期待されるという。

今後は、多数例での検証を行うとともに、AIによるリアルタイム診断の開発や良悪性診断プログラムの開発なども視野に入れて研究を進めていく予定。

また、岡山大学病院と両備システムズは、他部位の疾患についても製品化に向けて研究を推進しており、大腸や膵臓分野でのAI画像診断支援や、内視鏡染色検査でのAI技術活用を進めて、社会実装化を目指す考えだ。