データ主導、データドリブンなどの言葉が言われるようになって久しいが、そのための組織づくりはどうすべきか。5月27日~28日に開催された「TECH+フォーラム データサイエンス 2024 May データ駆動型経営と変革の本質」に、バンダイナムコネクサス データ戦略部 ゼネラルマネージャーの松浦遼氏が登壇。データ利活用組織の組成や、取り組みを継続するためのポイントについて話した。

IP軸戦略を土台に、データの利活用を進める

バンダイナムコグループは、エンターテインメント、IPプロデュース、アミューズメントのユニットを持つ。エンターテインメントは、ネットワークコンテンツや家庭用ゲーム、玩具やプラモデルなどの企画・開発、IPプロデュースではアニメーションなどの映像・音楽の企画・製作、アミューズメントは業務用ゲームやアミューズメント施設の企画・運営などが主な事業となる。このように、事業が多岐にわたるのが特徴の1つだ。

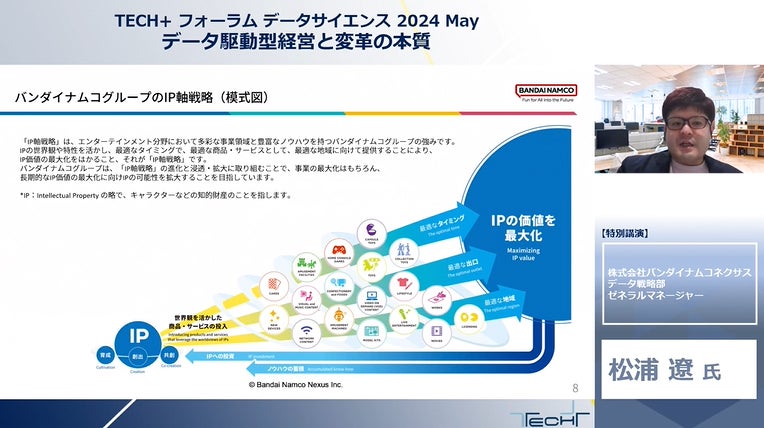

バンダイナムコネクサス(旧BXD)に入社後、データ分析チームとしてデータ戦略部を立ち上げた松浦氏によると、データ戦略の土台にあるのは「ビジネス戦略としてのIP軸戦略」だという。IP軸戦略とはエンターテインメント分野で展開する多様なIPの価値を最大化するもので、「それぞれのIPの盛り上がりに合わせて最適なタイミング、最適な出口(事業)、最適な地域で提供することでIPを最大化する」ことだと同氏は説明。複雑なビジネスモデルを掲げていることもあり、「データの活用は不可欠」だと続けた。

このような背景があり、バンダイナムコグループはグループのデジタルとフィジカルのファンデータを1カ所に集約・分析するためのデータ基盤を整備する「データユニバース」構想を進めている。データ収集、データの可視化、データの利活用と3層構造を持ち、最終的にはファンの満足度向上、コミュニティの形成を目指すものだ。グループ全体の中期計画でも大規模な投資をすることを明言、重要度の高い取り組みとなっている。

組織については、3層それぞれに取り組むチームが合体するかたちでプロジェクトが組成されており、バンダイナムコネクサス(BNX)は、IPファン向けの情報発信の機能を開発する「ファンゲージ」、事業単体/横断データ分析の「Data Nexus」、商品連動を可能にしたブラウザゲーム「enza」の3事業を、バンダイナムコエンターテインメント100%子会社として展開している。

「データの取り組みを組織化するにあたって、システム部門の配下に付けるのではなく、データ活用と相性の良い事業を持ったグループ内企業として組成するのが面白い発想ではないでしょうか」(松浦氏)

大きく描き、素早くスタート、成果が出たらさらに大きく

BNXのデータ戦略部は2017年に立ち上がり、現在120人以上のデータ活用人材が活躍している。IP軸という方針に沿うべく、「データアナリスト」など8つの職種を定めており、予測、マーケティング/プロモーション、運用分析などの分野で事業に貢献しているという。松浦氏によると、BNXのデータ戦略部はCoE型組織というかたちを採ることで動きやすくしており、聴講者に対し、「動きやすい組織をつくるために、データ活用の組織をどこに置くかを考えると良いのではないか」とアドバイスした。

成果が出るチームをつくるためのポイントの1つが業務スコープの定義だ。松浦氏らは、データを活用したPDCAを回し、得られた効果を次に活かすことを重視したという。

「データ利活用の取り組みを加速させるためには、成果を見せていくことが必要です。また、取り組みを加速するだけでなく、大きく拡張していくことも重要になります。大きく描いて素早く始め、成果が出たら見つめ直してさらに大きく育てるのです」(松浦氏)

このような考えから、松浦氏のチームは3年に1度大規模な見直しをしている。戦略立案を丁寧にしつつ、これまでの取り組みで見えた事業課題を土台にし、取り組みのアセスメントを行い、回していくという流れだ。

人材については、取り組みのスコープを決めていたことから、その中に入る人材の定義をした。そこで役立ったのが、データサイエンティスト協会や情報処理推進機構が用意しているタスクリストやスキル定義だという。実際の業務を棚卸し、これらに自社の業務を当てはめたそうだ。

このように業務スコープ、タスクやスキル、人材の定義を整備したことで、成果が出るチームを組成できたと話す松浦氏だが、得られたメリットはそれだけではない。採用ページに職種フローチャートを用意できるようになったことで、人材の調達・獲得にも良い影響があるという。人事制度も、それまでは組織マネジメント系のプロモーションルートしかなかったが、プロジェクト遂行に重きを置く専門人材のプロモーションルートを用意できるようになった。

さらには、自社に必要な機能が分かり、どの領域を内製できるのかなどが明確になることで、パートナー戦略にも良い影響が出ていると語った。

取り組みを継続する鍵は「成果の創出」と「事業変革」

松浦氏はデータ活用の事例もいくつか紹介した。その1つが商品生産における需要予測だ。需要を予測する上での課題は、バリューチェーンが長く、それぞれ暗黙知があるなど、ビジネス要件が複雑だったことが挙げられる。そこで、データ分析プロジェクトマネージャー(PM)がヒアリングを実施して案件を整理。分析成果物を見てからでないと確定しづらいユースケースについては、PMとデータサイエンティストで分析アウトプットと活用プロセスの設計を並行して実施し、その都度変更に対応するなどして解決していったという。

終盤、松浦氏は、データの利活用を継続していくための鍵についても触れた。

先述の「大きく描き、素早くスタート、成果が出たらさらに大きく」というループを回し続けるためにはどうすれば良いのか。

同氏は、「成果の創出と事業変革が鍵になる」とみる。「成果に対してコミットすることを最優先するようなプロジェクトの進め方、マインドの形成が重要」だとした上で、同社の事例から、「事業に張り付き、負担の軽いプロジェクト進行ができるようにする」「個別の業務を理解することにより、複雑で難易度の高い課題を解決する」「技術者のドメイン知識習得」「事業側のデータ知見習得」などの学びがあったことを紹介した。

同時に、「プロジェクトの野放図な拡大」といった取り組みを減速させる要因の除去も大切だと述べる。プロジェクトを野放図に拡大しないためには、取り組み全体を不用意に大きくしないことが大切だとし、「現地化できる取り組みは現地化する」「データ利活用の取り組みをやっていく機運を上げるバリューとなるものを創出する」などの着眼点を示した。

最後にまとめとして、データ駆動型経営のための組織のつくり方で重要なポイントを「大きく描き素早く始めること」「必要な機能を定義して逆算して構築すること」、取り組みを続けるためのポイントを「事業との一体感」「成果を生み続けるマインドとスキル」だとし、講演を結んだ。