現在、日本では多くの業種で人材不足が発生している。IT業界も人材不足は深刻で、経済産業省は2030年に79万人のIT人材が不足すると予測している(IT人材の最新動向と将来推計に関する調査)。そのため、人材を海外から獲得する動きも加速している。

ヒューマンリソシアが今年の3月に発表したリリースによれば、日本の情報通信業で働く海外人材は、2023年10月時点において8.5万人となり、前年比で12.4%増えたという。直近10年間で約3倍になったということだ。

同社が情報通信業で働く海外人材の動向について集計・調査したところ、その割合はコロナ感染拡大を受けた期間を除き継続して増加している。情報通信業で活躍する海外人材の中心はITエンジニアなどの高度人材であり、日本のITエンジニア144万人の推計4%を海外人材が占めているという。

IT企業が注目するインド

海外人材でも最近注目が高まっているのが、中国を抜いて世界最大の人口大国となったインドだ。日本では、古くからインドをオフショア開発拠点として活用していた。

メルカリは2018年秋、約30人のインド人を新卒採用し、2022年6月にはベンガル―ル(バンガロール)に現地法人を設立し、エンジニアの開発拠点を作っている。楽天もインドのベンガル―ルに拠点を置き、200名以上の人材を確保し、ソフトウェア開発、製品開発、運用サポートを提供している。

このように海外人材採用の動きが広がる中、Zenkenは2019年1月、インドのトップレベルの理系大学と提携し、外国人IT人材の紹介事業を開始した。そこで、同事業を推進しているHRインキュベーション事業本部 本部長 SSW事業部 事業部長 ZENKEN INDIA代表 iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 木村裕一氏とZenken HRインキュベーション事業本部 ダイバーシティ事業部 事業部長 田中志穂氏に、インドのIT人材の活用状況や日本企業が採用する上での注意点を聞いた。

エンジニアと介護人材に注力

同社が海外人材支援に進出した背景について、木村氏は、「構想はずいぶん前からありましたが、具体的な取り組みが始まったのは2018年からです。元々、留学事業や語学教育の事業を行っており、日本の少子高齢化やグローバル化に向け、会社のアセットを生かした事業をやるべきだという代表の考えもあり、スタートしました」と説明した。

同社は、海外人材紹介事業を開始するあたってリサーチとテストマーケティングを行い、ITと介護領域で人材紹介を開始した。

「どちらの業界も人手不足が深刻な問題となっており、少子化に向かう中で生産性を上げるためのDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める必要があります。そのためにはエンジニアが必要です。介護について、これから日本は高齢化社会を迎えます。介護福祉士の資格を取得するとビザの5年間を過ぎた後でも日本に滞在できるので、中長期的に日本が必要となるとマーケットの課題を解決していけるという思いがありました」(木村氏)

最近はITだけでなく、いろいろなエンジニアを対象に人材紹介を行っており、特に力を入れているのは製造業だという。CADエンジニアや機械エンジニア、半導体や電気・電子が分かるエンジニアなどもターゲットにしている。

なぜインドなのか

では、同社はなぜIT人材供給元としてインドを選択したのか。理由としては、「エンジニアの質があった」と、田中氏は語る。

「エンジニアの優秀さやマーケットに対してどれくらい若い人がいるのか、エンジニア教育を国を挙げてやっているのか、大学がきちんと運営されていて卒業生をどれくらい輩出しているのかといった点のほか、教育の質のランキングを出してそのトップ10の大学に足を運んで状況を把握し、最終的にインドにしたという経緯です」

また、田中氏は、言語習得能力の高さやハングリー精神もインドの学生を採用するメリットだと指摘した。

「インドには共通言語としてヒンディ語がありますが、それぞれの州で全然違う言葉を話しているので言語習得能力が高いと思います。そのため、日本語を教えたときに、他の国に比べると話せるようになるまでの期間が短いと思います。また、インドは大国ですので、受験戦争を勝ち抜いて大学に入り、大学でも就職先でも競争となるため、競争心がとても強いと思います。そのため、日本人の学生に比べるとてもハングリーで素直だという点を日本企業の方に評価してもらっています」(田中氏)

そのほか、木村氏は、インドを選択した理由として給与水準があると語った。

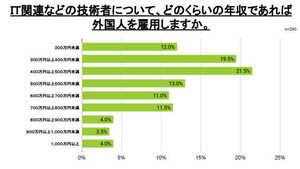

「日本の一般的な中小の給与水準で優秀な人が採れるかどうか、これは大事だと思いました。大企業が採用できるのは当たり前ですが、日本の99%が中小企業ですので、平均的な給与でトップエリート層が採れるインドに決めました」(木村氏)

インドでの人材獲得方法

同社は2018年に海外人材事業をスタートして以来、2024年3月時点で、193社に対して379人の新卒の内定者を輩出している。

同社のインドでの人材獲得は、提携する48の大学内に置かれたキャリアセンターを通して行われる。キャリアセンターでは、日本での就職に興味がある学生に対してガイダンスを開催。より強く興味を持った学生にはデータベースに登録してもらう。そして、登録した学生に対して、日本の企業の求人を案内し、応募した学生を同社が選別し、企業に紹介する仕組みだ。

データベースに登録する学生は年間6,000名ほどだが、実際に内定までのたどりつくのは100名ちょっとだという。

「日本の文化が好きで、アジャストしそうな人をフィルターをかけて絞り込んいます」(木村氏)

そして、内定者には、同社が約1年間、日本語と日本文化に関する教育を行う。

インド人材を活用するポイント

ただ、本当に日本の職場にマッチするのか、不安を抱く企業も多いだろう。そこで、両氏にインド人材を活用するポイントを聞いた。

木村氏は、難しい日本語を使わない点と、異文化理解を挙げた。

「企業の方には、主語を明確にし、難しい単語を使わずに彼らが分かる日本語で話すといった努力をしてくださいとお伝えしています。また、異文化を理解するという覚悟で、自分たちからも歩み寄ってほしいと伝えています」(木村氏)

残業についても誤解があるという。

「『これは残業ですか?』と聞くと、日本の方は『聞くなよ。残業だよ』と思ったりするかもしれませんが、彼らは別に残業したくないわけではありません。日本人特有の『あうんの呼吸』『行間を読む』といったことは通じないので、普通にちゃんと伝えれば、彼らはやってくれるケースが多いと思います。もちろん、日本同様に個人差はあります」(田中氏)

今後の展開

同社はこれまで新卒と中途の正社員採用の人材紹介を行ってきたが、今後は、オフショア開発向けの人材紹介も行っていくという。それに向け同社は今年の2月、ベンガルールのIT人材を活用した開発チーム供給サービスの開始を目的として、アイリッジと業務提携した。

アイリッジはZenkenが調達するベンガルールIT人材を活用した開発チームを組成し、日本企業で即戦力として活躍できる状態で供給する役割を担う。また、エンジニアや介護以外の職種についても、人材紹介を検討していくという。