ガートナージャパンが5月21日~5月23日に都内のホテルで開催した「ガートナー データ&アナリティクス サミット」に、通販サイト「モノタロウ」を運営するMonotaRO プラットフォームエンジニアリング 部門長の香川和哉氏が登壇。データ活用を全社的に展開するまでにどういった歴史があったかを振り返り、データ活用を社内展開するために必要なアクションについて説明した。

MonotaROは現在、自ら間接資材の在庫を持ち、BtoBを対象にEC事業を展開している。そして、コールセンター、商品採用、物流、マーケティング、データサインス、ITなど多くの業務システムを自社開発し、運用しているという。

MonotaROのデータ活用状況

同社では、Log、基幹システム、ECサイトなど、さまざまなデータソースから出力されるデータを、Googleのデータウエアハウスソリューション「BigQuery」に入れ、ツールを介して、レポーティングやSQLによる分析、ML(Machine Learning:機械学習)での最適化や予測、業務オペレーション等で利用している。

MonotaROの社員数は800人ほどだが、社員に加え、協力会社もこれらを利用しているため、現在では月に1,000人以上、全18部門がデータ基盤を利用しているという。

毎月実行されるクエリは約500万回にのぼり、単純計算で1日あたり15万~16万程度実行され、BIツール(Looker、Looker Studio)は月に約50万、BigQueryの定期実行は15万ほどになるそうだ。

データ基盤の歴史

同社のデータ活用は、2010年以前に始まった。当初は、基幹システムが持っているデータベースをCSVやExcelで利用するといったことを一部の人だけが行っていた。

2010~2015年頃は、販促やプロモーションのための販促基盤を構築し、一部の部署が積極的にデータを活用するということができるようになったという。

そして、2016年にBigQueryを導入し、クラウドに販促基盤を構築してデータを提供することによって、全ての部署がデータを利用することが可能になった。

ただ、多くの部署でデータを使い始めるとデータのサイロ化が発生。また、売上の数字が合わなかったり、互いのコミュニケーションが取りにくかったりという問題が起きた。そこで、2020年からデータ管理を導入したと香川氏は話す。

現在は、システムモダナイゼーションやアナリティクスエンジニアリングを展開し、データを活用するためのシステムを考えているそうだ。

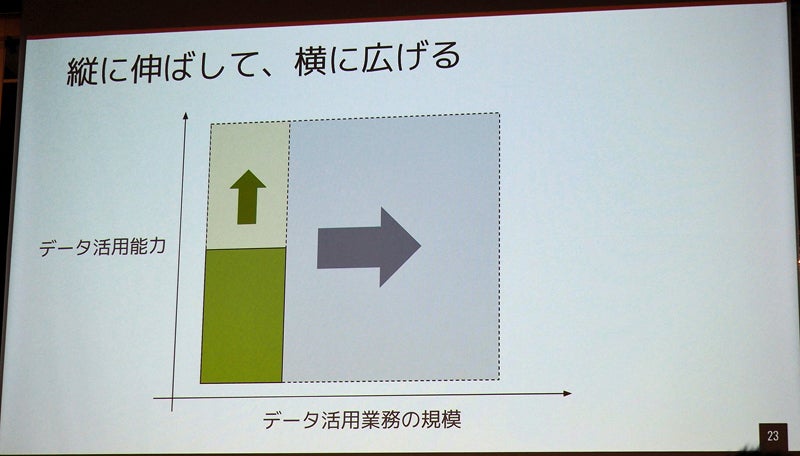

データ活用を展開するためのアクションは「縦に伸ばして、横に広げる」

香川氏は、同社のデータ活用の展開を、縦軸のデータ活用能力、横軸のデータ活用業務規模で構成される四角形の部分を拡張していくことで説明した。

最初に同社が行ったことは、縦軸を伸ばすこと。これは、一部のチーム、一部の業務において、データ活用能力を向上させることだ。そして、次に横に広げる取り組みを行い、データ活用能力を向上させたチーム、あるいは業務を他の組織に展開した。

「『縦に伸ばして横に広げる』。まとめるとすごく簡単ですが、組織に新たなスキルを展開していくときには、『縦に伸ばして横に広げる』というのは、普遍的なパターンではないかと思っています」(香川氏)

「縦に伸ばす」とは?

MonotaROが「縦に伸ばす」を実践したのは、2010年~2015年に利用した販促基盤だという。この基盤では、基幹/ECデータベースのデータを日次でキャンペーンマネージメントシステムやML用のデータベース、BI用のデータベースに毎日100テーブル程度同期していた。この基盤を使ってマーケティングチームが、MLを用いた販促の最適化、BIによるKPIベースでの施策立案などに利用していた。ただ、基盤を利用するのは、マーケティング部門の販促担当者など、一部に限定していたという。

機械学習を用いた販促の最適化では、毎週モデルをつくって、顧客の購買行動を予測。どの顧客に対して、どういう販促をしたら一番効果的なのかを予測して、それに基づいて最適化していた。

香川氏によれば、「縦に伸ばす」(データ活用能力を高める)際の重要なポイントは2つあるという。

1つ目はエンジニア、業務スペシャリスト、アナリストを1つのチームで構成することで、チーム内でデータ活用の取り組みが完結するようにすること。

2つ目は業務改善、分析オペレーション、システムの高度化といった一連の取り組みを局所的に実践することで、成功体験と深い学びが得られる点だ。

「自社の中にもエンジニアがいて、データ活用を進めたいと思っている業務の方がいて、別々の部署でデータを管理されていると、コミュニケーションでハードルがあり、話が噛み合わないことがあります。我々は、インフラエンジニアからデータを活用するアナリスト、データエンジニアも含めて席を近くにして、本当に1つのチームとして機能するように組成しました。それによって、システム的な課題やデータ的な課題など、あらゆる課題がチームで完結して解決できるようになり、これが機動力を持たせることにつながりました」(香川氏)

「横に広げる」とは?

同社が「横に広げる」に取り組んだのは、2016-2017年のBigQueryを導入した時期にあたる。

この時期、組織の拡大も図り、データマーケティングのための新規部門を設立した。それまでのマーケティング部門は、マーケティングに関わる領域全てを司るような部門だったが、データマーケティング部門は、データサイエンスを専門的に学んできたメンバーが入って、広告やECサイトのUIの改善などを専門的に行う。

また、アナリストとしての業務の知識・ノウハウを横展開するために、それまでマーケティング部門でアナリストとして活動していた人を、商品サイトやサプライチェーンなど他の部門に異動させ、データ分析の機能を全社の部門に展開した。

さらに、既存のデータ活用領域で、高度化を目的に人材獲得を進めた。それは、アナリストを他の組織に異動すると、データ活用領域での人材が不足するためだ。

元々いた社員ではなく、新たに獲得した人材を他の部署に異動される方法もあるが、「それではだめだ」と香川氏は指摘する。

「データ活用というより、人間関係の問題が大きく、業務知識だったり、それまでの課題がどこにあったのかというような歴史的な背景だったりをまったく知らない人が『データ分析をやりましょう』と言っても、そこにいるメンバーには刺さらない場合があります。新しい取り組みを行うところに、人間の関係性構築までも持ち込むと、難しさが2倍になってしまうのです。そのため、基本的には社歴が長く、いろいろな方とのコミュニケーションを持っている人が異動することによって、データの活用の業務やスキルを展開していくとことが可能になります」(香川氏)

また、異動させる際には、マネージャーも同時に異動させ、異動先メンバーにデータでの業務報告を要求して、データの活用機会を創出することもポイントだという。

「あなたがやった仕事の成果を証明するために、まずデータを持ってきてください。こういう要求ができるかが非常に重要です」(香川氏)

データ活用がしやすい環境を準備

さらに同社は2016年に「チェンジデータキャプチャー」という手法を使って、データを同期するシステムを構築した。主要なデータベースのデータはリアルタイムに近いタイミングで同期され、データ活用の網羅率を上げることによって、「分析用のデータを同期するのに1週間かかります」という状態をなくしたという。

「幅広い権限を付けた状態でデータを公開しておけば、入社した初日にも1,000以上のデータベースにアクセスできるようになります」(香川氏)

そして2018年にはサポート体制の充実も図り、社内チャットでのヘルプチャネルやWebフォームからのサポート依頼窓口も用意した。そのほか、クエリジョブの定期実行のためのツールの提供、社内ユーザーへのBigQuery説明会、勉強会も実施した。

最後に香川氏は、同社が実践したデータ活用を展開するためのポイントとして、以下の点を挙げ、講演を終えた。