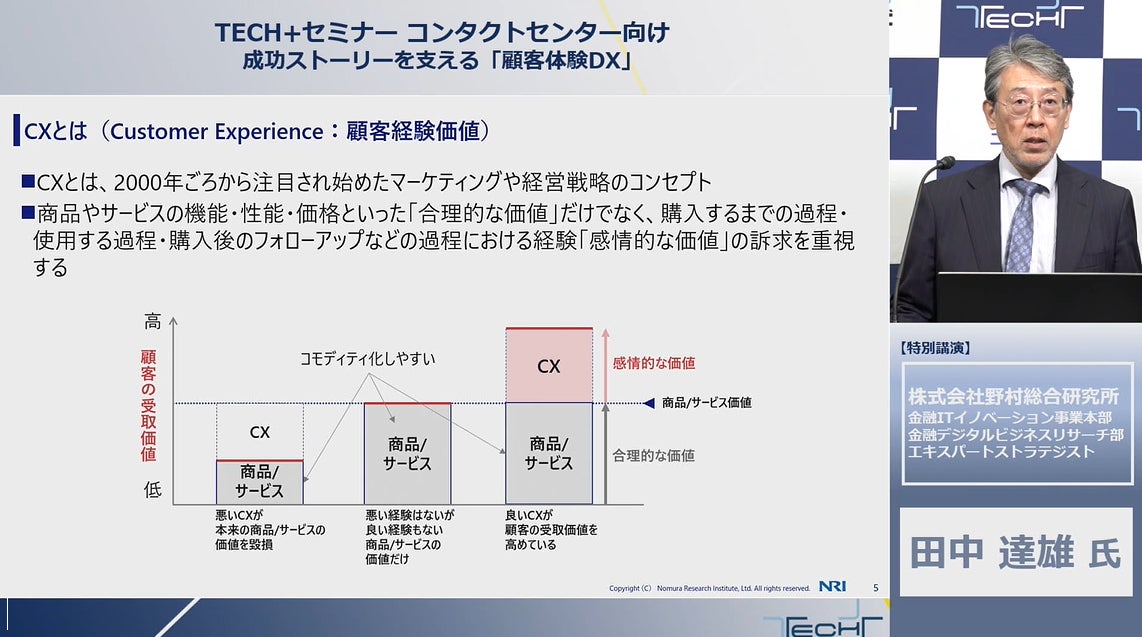

商品やサービスの機能、性能、価格といった価値のほかに、購入や使用の過程、購入後のフォローアップまで含めた経験や感情的な価値を訴求しようという経営戦略がCXだ。野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部 金融デジタルビジネスリサーチ部 エキスパートストラテジストの田中達雄氏は「CXを進めることで機能や価格以外の面で差別化でき、収益の向上にもつながる」と話す。

4月16日に開催された「TECH+セミナー コンタクトセンター向け 成功ストーリーを支える『顧客体験DX』」に同氏が登壇。有効なCXの事例を示しながら、CX戦略の進め方や、そこで重視すべきポイントについて解説した。

顧客が何を期待しているかを理解し、隠れたニーズに対応する

講演冒頭で田中氏は、経営学者のフィリップ・コトラー氏が著書の中で定義した「顧客の受取価値」という言葉を紹介した。これは、機能やデザインなどの製品価値、接客態度などの従業員価値、イメージ価値などを含めた総顧客価値から、価格や労力、心理的コストなどの総顧客コストを引いたものを指す。CXの要素が含まれる総顧客価値を大きくすれば、顧客の受取価値が向上し満足度も上昇するが、逆に総顧客コストが大きくなれば商品やサービスの価値を棄損することになる。

例えば、ディズニーアンバサダーホテルのシェフ・ミッキーでは、食事をするだけでなくディズニーのキャラクターとコミュニケーションできるという価値を提供している。価格設定が高いレストランであるのに予約が難しいことをみれば、このCXが有効であることが分かる。

バブル景気崩壊後に売上が減少した街の電気店が値引きをやめ、得意先への丁寧なサービスを徹底する方針に切り替えたところV字回復したという事例もあるそうだ。この店の顧客が期待していたのは価格の安さではなく、いつでも駆けつけてくれることだったわけで、CX戦略では顧客が何を期待しているかをまず理解することが重要だという例だ。

レンタカーは差別化が難しい業種だが、AVISという企業では差別化のために顕在化していないニーズを見つけようと、顧客の行動観察を行った。手続きの途中で子どもがどこかに行ってしまったり、空港近くのショップでは気候の異なる遠方から来た顧客が道端で着替えていたりといったことがあったことから、同社は旅行に伴うストレスや不安を解消することが期待されているのではと考えた。そして子どもを預かる場所や着替え場所をつくり、コンビニも併設した結果、BRAND Keysの顧客ロイヤルティの指標で連続して1位を獲得するようになったと田中氏は説明した。

「潜在的な欲求が、既存の製品やサービスの周辺に隠れていることが分かる事例です」(田中氏)

現場のCXでは権限移譲と共感が重要

CX施策を実現する場には、大まかに4つがある。それは現場と、現場に近い組織、CXの製品・サービス化、そして経営判断を必要とする施策だ。

まず重要なのが現場でのCX施策だ。現場の従業員はCXを直接提供する主役であり、その対応は特に重要だ。あるペットショップでは、顧客から小サイズのペットフードを求められたが品切れだった。しかし店員は購買履歴からお得意様だと分かったため、いつも買っていた小サイズの価格で大きいサイズを提供したという。このような臨機応変の対応は、CXの重要な要素となり得る。

ここでポイントになるのが、エンパワーメント(権限移譲)とエンパシー(共感)だ。どの顧客に対しても統一的な対応をすれば品質が保てると考える経営者もいるが、顧客の期待することはそれぞれ異なる。そのためCXに積極的な企業では担当者に権限移譲し、顧客の期待に沿うように対応している。少しでも期待を上回る対応ができれば、顧客の体験価値を一定水準以上にできるためだ。

現場に近い組織でのCX施策とは

現場に近い組織でのCX施策としては、三井住友カードの事例がある。視覚障がい者からパズル認証を利用できないと連絡を受けた担当者は、改善に努めると対応した。同社の対応はそれで終わりではなく、視覚障がい者でも利用できる方法を開発し、さらに利用できるようになったことをこのユーザーに通知した。現場に近い組織が連携し、ここまでの3段階のプロセスを実行したことで有効なCXとなったのだ。

グッドマンの法則にあるように、クレームを申し立ててそれが解決した顧客は、トラブルがなかった顧客よりも最終的な満足度が高く、収益要素が高い。解決して満足してもらう機会を増やすためには、すぐに申し立てができるように間口を広げておくことも重要だ。したがってWebサイトなどの連絡先の記載を分かりやすくしておくことも、一つのCXになる。