突然だが、定期的に歯科医院に通いメンテナンスしている読者はどれくらいいるだろうか。ややステレオタイプかもしれないが、歯科治療といえばキーンと甲高く響くドリル音のイメージが先行し、なかなか足が向かない人も多いのではないだろうか。

何を隠そう、筆者自身がそうである。自宅の近所にはいくつも医院があるものの、何を基準にどこを選んでよいのかも分からないし、「痛いのは嫌だな」「なんか怒られそう」などと思っているうちに、結局は「また今度でいいや」と放置してしまう。歯科矯正にも興味があったものの、非常に高額であることもあり、かれこれ10年ほど諦め続けている始末だ。

2022年に日本歯科医師会が発表した資料によると、調査に参加した全国の15~79歳の男女1万人のうち、約9割の人が「健康を維持する上で歯や口の健康は欠かせない」と回答している一方で、半数以上が歯科医院で定期的なチェックを受けていないことが明らかとなっている。

そんな折、「未来の歯科体験を生み出す」ことをミッションに掲げ、従来の歯科矯正が抱える費用の高さや通院回数の多さといった問題点に対しデジタル技術によって解決を試みるOh my teethを知った。本稿では、同社のCEOを務める西野誠氏が語った現代の歯科業界が抱える課題と、同氏がデジタル技術で見据える歯科治療の未来についてお届けしたい。

コンビニよりも多いのに選べない歯科医院、歯科業界が抱える課題とは?

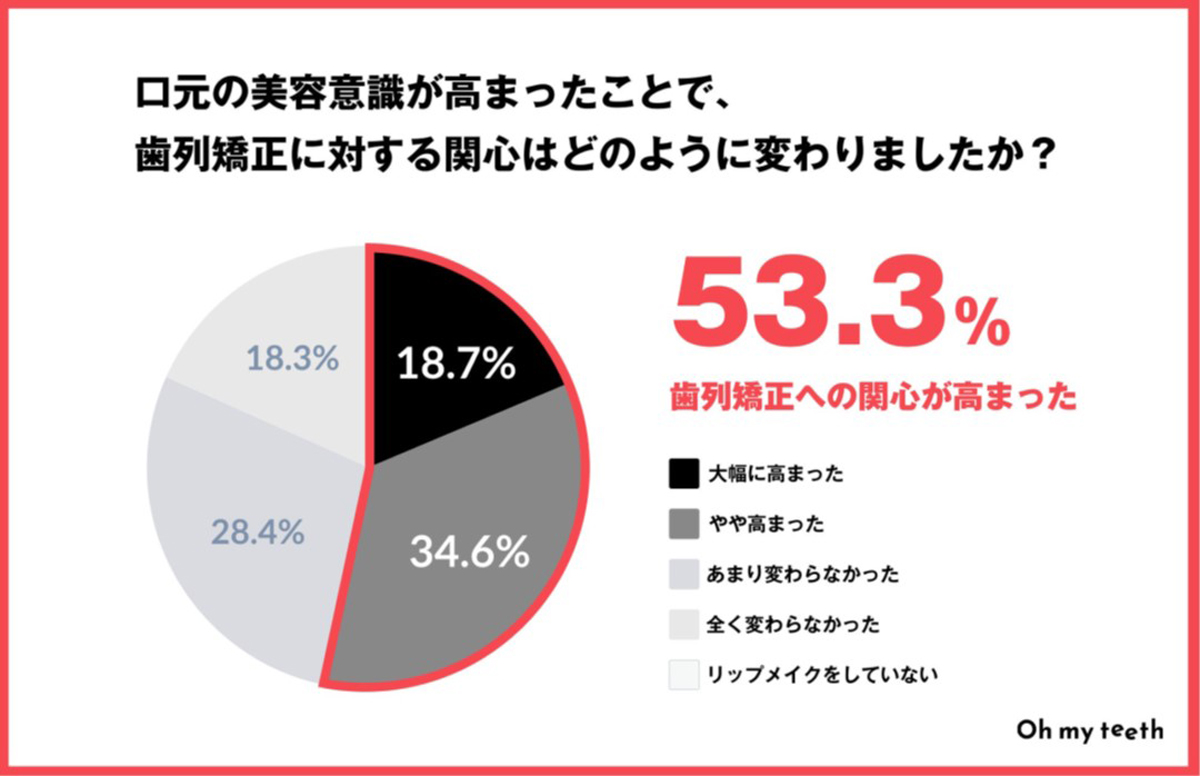

猛威を振るったコロナ禍が落ち着き、ようやくマスクを外して友人と会う機会や会食、遠方への外出も増えてきた。Oh my teethが実施した調査によると、マスク緩和で美容意識に変化が見られ、20代~50代の女性のうち約50%が口元意識の高まりを実感しているという。

加えて、約60%が歯の見た目への関心が高まっていると回答したほか、約70%が「ホワイトニング」への関心が高まっていると回答。さらに、約50%が歯列矯正への関心が高まっていると回答した。一方で、歯列矯正に関するイメージは高額な費用や治療機関の長さが主な懸念材料になっているそうだ。

当然だが、歯科治療は対面で行う必要である。加えて、通院回数や所要時間が不透明で分かりづらく、治療のために通う習慣が付きづらい。予防医療の重要性は理解しているものの、こうした理由から20代の歯科受診率は全世代で最低となっている。

西野氏は「まず大前提として、世界と比べても日本の歯科医は技術が高く素晴らしい」と語る。では、歯科医院での治療率の低さは何に起因するのだろうか。

同氏が挙げる理由は2つ。まず1つ目は産業構造の問題だ。近所の医院を思い出してもらうと分かるように、歯科は個人開業が多くチェーン展開されていない。全国に歯科診療所は6万7000ほどあるとされ(令和5年12月末時点、厚生労働省 医療施設動態調査)、その数はコンビニエンスストアよりも多い。

コンビニはチェーン展開によって全体最適化されているため、全国のどの店舗に入ってもあまり変わらない体験が得られるが、反対に歯科は個別最適化が進む。医院ごとに虫歯治療やインプラントなど特異な領域が異なるものの、そうした情報発信や集客の手法も個別に行われるため、選び方が分かりにくい。言うなれば"歯医者ガチャ"ではないかと筆者は思っている。

2つ目の理由は、産業構造の問題にもつながるのだが、個別最適化されているためにシステムのクラウド化が進んでいないという問題。電子カルテは導入が進んでいるがデータが共有されていないため、引越しや転職に伴い転院するとまた一から問診票を記入してレントゲンを取り直して先生に説明して……を繰り返さなければいけない。

他方で、歯科医も患者が担当制であるため属人化が進んでいるのだという。情報が共有されていないので他の医師への引き継ぎもできず、働き方にも影響が出ているそうだ。

ITの仕組みで歯科の課題は解決できるのか?

こうした歯科業界の課題に対し、西野氏率いるOh my teethはDX(デジタルトランスフォーメーション)によって解決に挑戦する。西野氏は「まずはクラウド化を進めて情報を一元管理できるようにしたい」と語る。

「現状の歯科医院も電子化されていないわけではありません。患者登録やレントゲンデータ管理、電子カルテなどのツールは導入されていますが、互いに連携されておらずツールが混在しています」(西野氏)

また、現在は既存の紙の資料を単に画面で入力できるようにしたUI(User Interface)のシステムが多い点も課題となっている。それぞれのシステムが連携していないため、これらの情報を一元管理できるようにするだけでも業務の効率化が図れるのだという。

さらに、歯科治療のデータは院内で完結するものではない。例えば歯の詰め物やマウスピースを作成する場合、医院で作成した粘土型を工場へ送り、歯科技工士が手作業で必要な器具を作る。この工程もデジタル化されていなければ歯科技工士の熟練の技術に頼らざるを得ない。

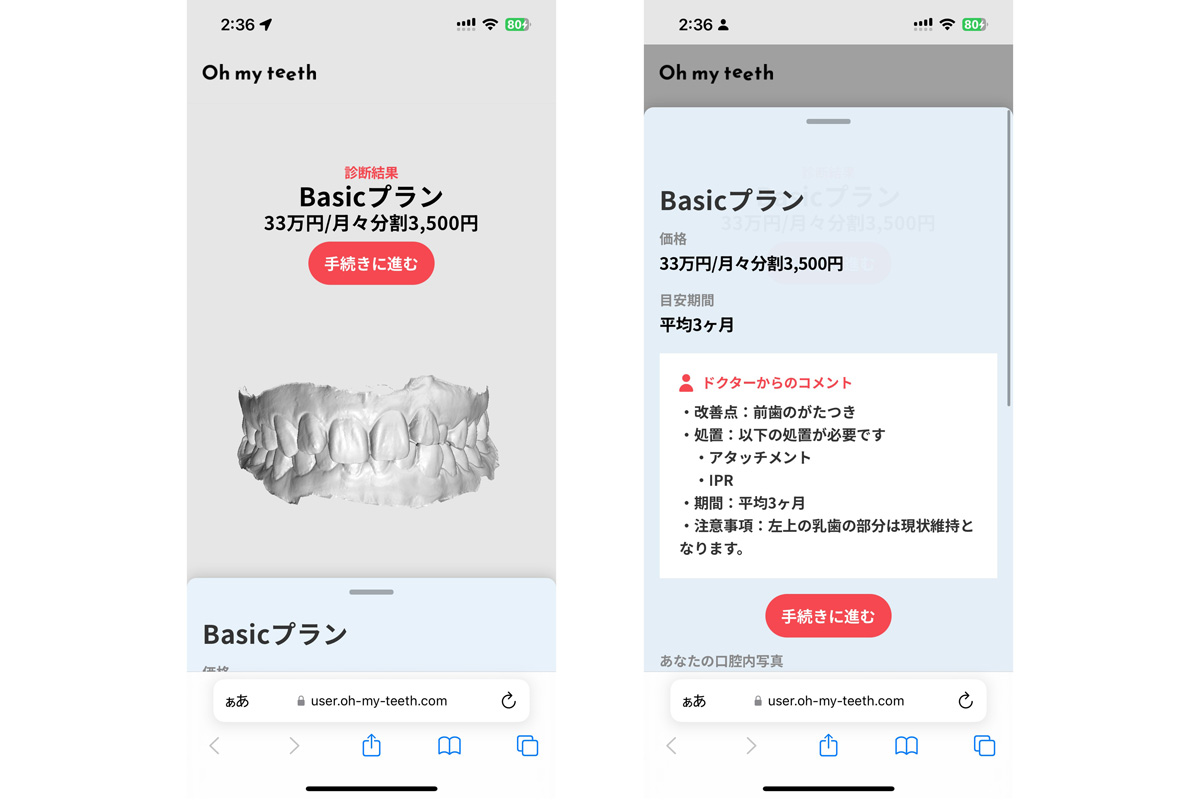

反対に、この工程をデジタル化できれば、データを工場に送るだけで3Dプリンタで詰め物やマウスピースを作れるようになる。従来の粘土のような素材で取っていた型を無くして、3Dスキャンによって効率化を図るというのが、Oh my teethのイノベーションだ。

なぜ、このように全体最適を前提としたイノベーションを西野氏は進められるのだろうか。それは、同氏のバックグラウンドに関係する。

医療系のスタートアップ企業は医師が立ち上げる例も多いが、西野氏はこれまでエンジニアとして活躍してきた。クラウドの知見を有し、クラウドを前提とした発想で歯科領域にチャレンジしたプレイヤーは珍しい。だからこそ既存のシステムに囚われない発想で歯科業界のDXにチャレンジできるのだという。

「歯科医の先生は医療の専門家であり一流の技術を持っています。しかしUIやUX(User Experience)のスペシャリストではありません。そのため、そもそも患者体験を起点としたアイデアが生まれにくかったのでしょう。当社は既存の歯科医院と競合したいのではなく、デジタルイノベーションによって歯科医の働き方にもDXを起こしたいと思っています」と、西野氏は展望を語っている。

同社は歯科医院への心理的なアクセス性の悪さを解消するべく、まずは歯列矯正やホワイトニングなど、変化が分かりやすい領域から参入を開始する。将来的には全国にある約7万件の歯科医院での患者体験に変革を起こすことを目標としている。

現在同社が主として手掛ける歯列矯正事業では、LINEと連携して毎日マウスピースを装着するようリマインドを送信する。また、歯列の変化を自宅でスマートフォンを使って撮影できるようなアプリも開発しており、通院を不要としている。これにより、担当の歯科医も遠隔で状況を確認できるようになるため、驚くべきことに歯科医のリモートワークまで実現しているとのことだ。

歯科での体験をデジタル化したことでデータを蓄積できるようになったことから、同社はAIの開発にも注力するそうだ。AIによって歯科での患者体験が向上すればさらなる集客が見込め、より最適なAIの構築にもつながる。こうしたサイクルの加速によって、同社は事業拡大を目指す。

今回の取材で、普段なんとなく感じていた歯医者への心理的な障壁の理由が自覚できただけでなく、歯科領域で起こりつつあるDXの最前線を知ることができた。相変わらず治療に伴う痛みへの不安は消えない筆者だが、今週末は勇気を出して歯科医院を予約してみようと思う。