年が明けて、すでに3月中旬に差し掛かっている。4月からは新生活をスタートする人もいれば、年度初めでビジネスのスタートを切る方も多いだろう。本稿では、HPE Aruba Networking CPO(最高製品責任者) David Hughes(デイビッド・ヒューズ)氏が予測する、2024年のネットワーク業界における5つの潮流にまつわる話を紹介する。

David Hughes(デイビッド・ヒューズ)

HPE Aruba Networking CPO(最高製品責任者)

HPE Aruba Networkingの製品管理および CTO 組織を率い、製品ポートフォリオとビジョンの推進を主導。2020年9月、HPEがSD-WANのパイオニアであるSilver Peak Systemsを買収した際にArubaに入社。2004年にSilver Peak Systemsを設立しており、同社のCTOとしてイノベーションを推進し、2013年からはCEO。

Silver Peak設立以前は、BlueLeaf Networksのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャとして、独自のネットワークスイッチングおよび伝送システムの開発を指揮。1996年から2000年までは、シスコシステムズでBPXおよびMGX製品ラインのシステムアーキテクチャ担当ディレクター、マルチサービススイッチングビジネスユニットの製品管理担当シニアディレクターなど、いくつかの役職を歴任。

予測1:スタンドアロン型ファイアウォールは「陳腐化」した

まず、開口一番にヒューズ氏は「スタンドアロン型ファイアウォールは終焉を迎えます。残念ながら陳腐化してしまいました」と述べた。同氏が言及しているように、従来はネットワークの中は良好で、外側に害悪があるという考えのもと、ファイアウォールを設けて“境界”として機能させることでネットワーク内部を守ることが一般的だった。

さらに、セキュリティカメラなどIoTデバイスの多くが社会実装されるようになり、大半の人がサイバー攻撃の脅威にさらされてしまう恐れがあることを認識している。こうしたことから、現在は社内で使われているセンサなどのIoTデバイスを分離し、管理する傾向にある。

「外のネットワークの境界としてファイアウォールを置くだけでなく、内部にもファイアウォールを置くようになっています。このような状況は、ファイアウォールが増えるため管理が複雑化し、ルールを持って構成する必要がありますが膨大な作業になり、人的エラーを誘発してしまうのです。次世代ファイアウォールは“前世代”ファイアウォールになっています」(ヒューズ氏)

これらの問題に対処していくにはSSE(Security Service Edge)とともに、ZTNA(Zero Trust Network Access)やCASB(Cloud Access Security Broker)、SWG(Secure Web Gateway)などを実装することが望ましいとの見解だ。これにより、ユーザーがどこにいてもアプリケーションに対して、安全な環境でアクセスできるほか、管理も容易になるという。

SSEは、人がアプリケーションにアクセスする際は有効ではあるものの、IoTデバイスについては別のアプローチが必要となる。屋内で利用する場合は、正しくセキュリティ対策を実施することがポイントになるとの見解をヒューズ氏は示している。

Aruba製品について同氏は「われわれはセキュリティの機能をシンプルに使うために、アクセスポイント、スイッチ、ゲートウェイなど、すべての製品に対してセキュリティの機能を事前に構築し、提供しています。そのため、スタンドアロン型のファイアウォールを立てる必要はなく、当社製品の機能として提供している役割ベースのポリシー管理を使えば、オンプレミスにおけるネットワーク内のセグメンテーションも可能になります」と、そのメリットを説いている。

予測2:ゼロトラストがセキュリティとネットワークチームの連携を促進

次はゼロトラストに関してだ。ヒューズ氏は「大半の組織ではセキュリティとネットワークのチームは別々で目的も違います。ネットワークチームは高速かつ簡単に接続できることを、セキュリティチームはリスクを最小化してポリシーに則った形の運用をそれぞれ目的としています」と指摘する。

過剰なセキュリティ対策で多くのポリシーを設けてしまうと、ユーザーが必要なアプリケーションにアクセスできない環境やネットワークの低速化につながりかねない一方で、緩いセキュリティを提供すると、ランサムウェアの被害に遭う恐れもある。

セキュリティとネットワークの適正なバランスを求めるために、両チームは苦心しているが、ゼロトラストの原則を適用すれば両チームそれぞれの目標の整合性が取れるという。

ヒューズ氏は「これを行うためには効果的にネットワークチームの仕事を再定義する必要があります。ネットワークチームは、誰でも何にでも接続できる環境の構築をはじめ、セキュリティポリシーの実装にも携わるべきです。各人、各デバイスが必要な接続先にのみ接続できる環境、つまりポリシーを適用していくのです。ゼロトラストの原則を最初からネットワークに埋め込めば、ファイアウォールでアクセスを管理する必要がなくなります」と述べている。

予測3:エンドユーザーの体験を測定することで優れた運用環境を構築できる

3つ目は、優れた運用の環境を構築するためにはエンドユーザーの体験を測定することが必須になるという。これまで、IT部門では業務の評価測定にルータやサーバなどのアップタイム(稼働時間)の情報だったが、今後はユーザーを主体とした項目になると予測している。

ヒューズ氏は「アクセスできるかどうかが重要なことから、何がうまくいっていないのかはユーザーにとっては問題ではなく、ユーザーがアクセスできなければ意味がないのです。そのため、エンドユーザーの観点から何が起きているのかということを指標にしていくことが組織にとって重要です」と力を込める。

エンドユーザーの体験を測定するための方法の1つが、エージェントを活用することだという。同社のSSE製品ではDEM(Digital Experience Monitoring:デジタルエクスペリエンス監視)を行うことができるエージェントが実装されている。

また、Wi-Fiをエミュレーションする専用のハードウェアセンサでエンドポイントにおけるアプリケーション、アクセス状況の把握を可能としている。さらに、エンドユーザー関連の指標をクラウドに集めることで、自動化やAI運用に活用できるという。

同氏は「相関付けなどAIの技術を駆使することで、どのようなユーザーエクスペリエンスの劣化が起きて、理由の判断も可能としています。ユーザー側で何が起きているかを把握する必要があります。ホテルのWi-Fi、病院における人命維持のデバイス、セキュリティカメラの接続性が維持されていなければ意味がありません。AIの運用はネットワークを監視できますが、ユーザーのエクスペリエンスを向上させていく必要もあるのです」と強調している。

予測4:6GHz帯のWi-Fi採用が急増し、Wi-Fi 7の特徴に

4つ目は、Wi-Fiの6GHz帯の採用が増加していくという点だ。

ヒューズ氏は「2.4GHz帯、5GHz帯まで進んできましたが、2年ほど前にWi-Fi 6Eが規格としてスタートし、6GHz帯をサポートしたことでWi-Fi容量が2倍になりました。6GHz帯は容量が大きいことが特徴であり、従来よりも容量の占有率が低い中で使えるため、2.4GHz帯、5GHz帯と比べてパフォーマンスの向上が期待されているのです」と述べている。

また、Wi-Fi 7も6GHz帯を利用できるため、データ転送のスピードが向上し、使えるユーザーも同じ帯域で増加するため、大きな変化が起きるとの見通しだ。

6GHz帯の使い方は、それぞれの国によって異なり、法規制も違い、屋内・屋外での利用など、さまざまなな要素がある。

米国において6GHz帯は比較的よく使われているが、他国では同じ状況ではないものの、近年では各国にも進展がみられ、一部では使われる傾向があるとのことだ。そのため、Wi-Fi 6Eのデプロイも今後は一気に伸び、その傾向はWi-Fi 7でも同じとの見立てだ。

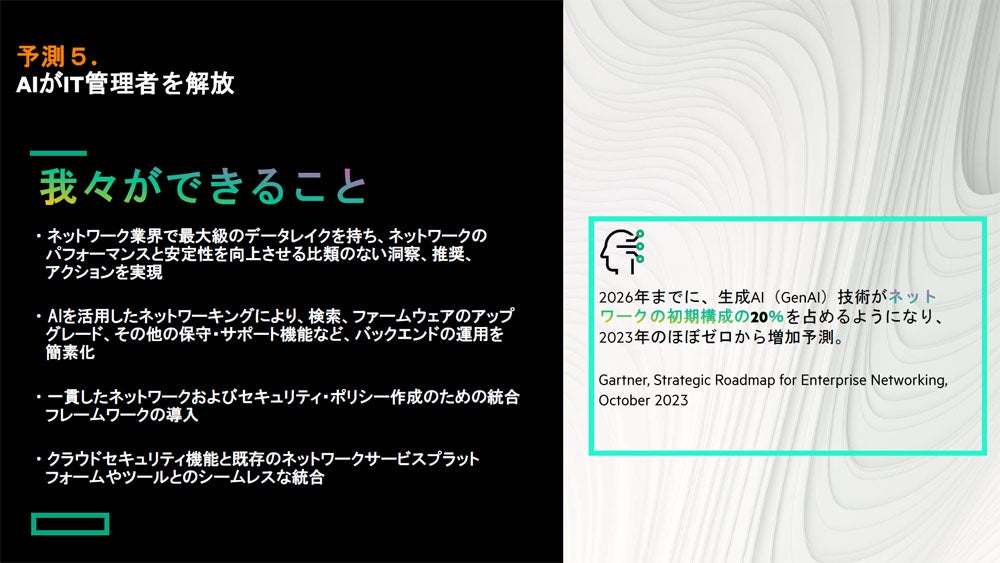

予測5:AIがIT管理者の解放を後押しする

5つ目は、AIがIT管理者を解放していくことについて。ヒューズ氏は「ITに仕事を奪われるのではなく、効果的にITを使う人に奪われると、よく言われています。重要なことは。企業では従業員が効果的に業務を遂行できるようにITを活用していくことです」と現状を紐解く。

IT部門は固定の人数が必要ですが、ITの業務自体はセキュリティの要素が含まれたことで困難なものになっているにも関わらず、適正な規模での人員で対応しなければならないということがあるとのことだ。

これに加えて、同氏はさまざまなアプリケーションやIoTデバイスなどの増加に伴い、収集されるデータ量も急増しているため、こうした状況に対してITを駆使して大量のデータを処理していく必要性を説いている。

同氏は「ITを用いてトレンドを発見したり、異常値を特定したりすることが非常に重要です。また、昨今では自動化も多くの場面で利用されていましたが、次のフェーズはAIを活用して、IT管理者が取るべきアクションをレコメンデーションで提供することで業務負荷の軽減が図れます」と提言している。

そして、もう1つはどの程度のデータ量で学習できるかが、AIモデルの結果や効率性などを左右するため、クラウドベースのソリューションの採用が加速するとヒューズ氏は推測している。

この理由について同氏は「クラウドベースであれば、自社ネットワークの情報だけでなく、同一製品を利用する他のネットワークの情報からも学び、学習結果を製品に反映できるためクラウドベースの製品への適用が増加していく見込みです。特に当社のクラウドベースのネットワーク管理管『Aruba Central』は、350万のネットワーク機器を管理し、これに紐付いている何億というエンドポイントの情報により進化し、ユーザーにインサイトを提供できています」と話していた。

ジュニパーとの関係性は?

最後に、今年1月に米HPE(ヒューレット・パッカード・エンタープライズ)が発表した、Juniper Networks(ジュニパーネットワークス)の買収に関して、ポートフォリオ、戦略上での影響に関して尋ねたところ、以下のように回答した。

「法的な手順を踏んでいるため回答できる範囲は少ないですが、適正な承認を得つつArubaとしては独立した運営をしていきます。ポートフォリオを語れるのは、承認を得てからですね。HPE CEOのアントニオ・ネリは、ブログで“包括的なネットワークソリューションを求めるユーザーに強力かつ新たな選択肢が生まれる”と述べています。また、同氏はネットワークの世界におけるイノベーションを2社で加速していきますし、カスタマーファーストで常にあると述べています。将来を見据えて、お客さまにとって常に正しいことに取り組もうと考えています。個人的には非常に楽しみにしています」(ヒューズ氏)。