LINEヤフーは2月28日、「生成AI活用に関する説明会」を開催した。説明会では、上級執行役員 生成AI統括本部長 宮澤弦氏が、業務における生成AI活用の成果、同社のサービスにおける生成AIの活用を紹介した。

3つの生成AI活用の強みとは

宮澤氏は、同社が全社を挙げて生成AIに取り組んでいる背景について、次のように説明した。

「生産年齢人口の減少により、日本は加速度的に労働力の低下が予想される。そうした中、われわれ自身がAIと共に働くというスタイルに変わっていく。同時に、当社のサービスを使っている1億人以上のユーザーがAIをつかっていることさえわからないような自然な状態を作りたいと考えている。AIによって意思決定が簡単になり、時間が生まれる。そんなサービスを生み出したい」

宮澤氏は、生成AIを活用する上での同社の強みとして、「巨大なユーザー基盤」「データ活用サイクル」「超実践的な環境」を挙げた。

同社は、「活用基盤(利用環境)の構築」「活用基盤(開発環境)の構築」「業務活用」「サービス活用」といったステップから成る、生成AI活用推進サイクルを回している。

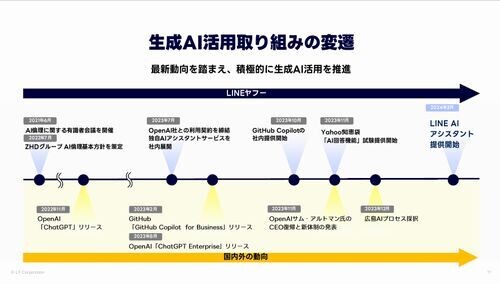

また、同社の生成AI活用の取り組みは、2021年6月にAI倫理に関する有識者会議を開催したことから始まっている。以降、ZHDグループのAI倫理基本方針の策定、OpenAIと利用契約締結、独自AIアシスタントサービスの社内展開、GitHub Copilotの社内提供、LINE AIアシスタント提供を行ってきた。

生成AI活用推進のカギを握るサイクル

続いて、宮澤氏は先に挙げた「生成AI活用推進サイクル」の詳細を紹介した。

活用基盤(利用環境)

利用環境については、「組織」「ガバナンス」「社員教育」の3つの観点から説明が行われた。

組織に関しては、部署横断型の「生成AI統括本部」を立ち上げた。同組織には、2024年1月時点で約100名在籍しているという。同組織では、戦略策定、AI案件の推進・支援、生成AIの技術検討を行いつつ、ソフトバンクやグループ会社とアセットの連携を行う。

ガバナンスについては、前述したように、多様性を意識したAI活用によるイノベーションを目指したAI倫理基本方針を2022年に策定した。宮澤氏は「今、AIの世界は動きが速いので、これに追随する必要があると思っている」と語った。

社員教育として、生成AIの利用研修を全従業員受講必須としており、テストに合格した後に独自AIアシスタントを利用可能になる。

活用基盤(開発環境)

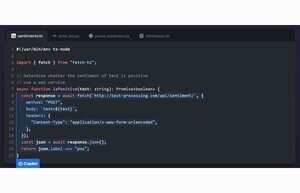

宮澤氏は、開発環境について、「世界で一番優れているLLMを使いながら、開発を進めていくというスタンス」と説明した。現在、OpenAIとGoogle Cloudと契約しており、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureとは契約を調整しているそうだ。

業務活用

現在、生成AIとして、業務全般で使える同社の独自AIアシスタント「LY ChatAI」、コーディング業務で使える「GitHub Copilot」が導入されており、Microsoft 365 CopilotとSalesforceは検証中だ。

宮澤氏によると、「LY ChatAI」は業務特性に合わせてカスタマイズされており、アンケートをとったところ、生産性が約7%向上したという結果が得られたとのこと。「私はで壁打ちをしているが、慣れるとプロンプトがうまくなってきた。アイデア出しに有効活用している」と同氏。

「LY ChatAI」で入力したデータはOpenAIの学習に使われないため、社外秘情報を入れられるという。また、対話履歴をモニタリングして、不正な使い方がないかを監視するなど、セキュリティも考慮されている。

「GitHub Copilot」は、約7000名のエンジニアを対象に導入しており、アンケートの結果とGitHub上での訂正評価分析から、約10%~30%の生産性が向上したことが明らかになったそうだ。

生産性改善の算出は、削減された業務時間に人件費をかける形でプロダクトごとに行っているという。

さらに、宮澤氏は社内データの活性化を図るため、RAGツールの開発にも着手していると述べた。

サービス活用

2月28日時点で、個人向けサービスを中心に16件で生成AIが活用されている。現在のところ、サービスに実装しているLLMはOpenAIのものだという。

例えば、「Yahoo!検索」では、2023年10月より段階的に生成AIによる回答の掲出テストを開始した。宮澤氏は、検索における生成AIの活用について、「検索は人によって得られる情報に差があり、現在、ユーザーのニーズに応えきれていない。生成AIを活用した検索に切り替えていきたい」と語った。

また、「Yahoo!知恵袋」では2023年11月から生成AIによる回答提示を開始。2024年2月時点で、全体の3分の2に当たる457のカテゴリーで導入されている。生成AIによる回答のベストアンサー率は60%以上に達しており、これはトップレベルのユーザーと同等の水準だという。

こうした成果の裏では、AIによる回答の質を向上させるための施策として、「AI回答に適さない質問をのぞくフィルタープロンプトの搭載」「ユーザーに最適な回答を提供するためのプロンプトエンジニアリング」が講じられている。

「われわれも驚いた結果。ユーザーも生成AIによる回答を受け入れてくれていて、共存関係が生まれている。新しい知恵袋に生まれ変わっている」と、宮沢氏は話していた。

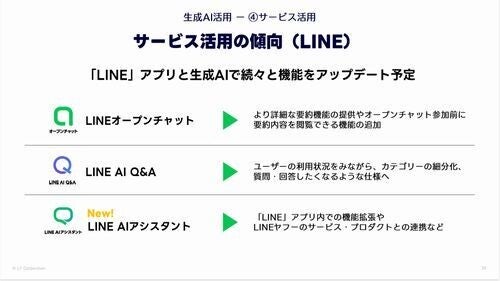

LINEのサービスとしては、2月21日にAIに質問や相談ができるサービス「LIN AIアシスタント」がリリースされた。同サービスでは、情報検索、画像の翻訳・要約・解析、ファイルの翻訳・要約が行える。

現在は、全機能使い放題の有料プランと1日5通まで受信できる無料プランが提供されているが、宮澤氏は「最終的には、無料で使ってもらって、ユーザーのパーソナルアシスタントにしたい。一気通貫の生成AIが伴走するサービスを提供していきたい」と述べた。

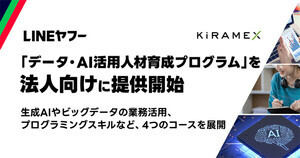

さらに、宮澤氏は企業向けのサービスとして、「データ・AI活用人材育成プログラム」を紹介した。同プログラムは、「AI活用アカデミア(通常版)」「AI活用アカデミア(短縮版)」「Webアプリケーション開発」「データ活用基礎」の4つのプログラムから構成される。

昨年、プログミングのリスキリング講座を公開したところ、生成AIの講座も受講したいという要望を受け、開講に至ったという。

今後の展望は「生成AIを最も使っている会社になる」

宮澤氏は今後の展望として、「生成AI活用のサイクルを回して、よいサービスを作っていきたい。当社はコンシューマー向けのサービスで大きくなってきた。生成AIをサービスに実装することが使命」と語った。

また、「社員全員が生成AIにより働き方を変え、生成AIをすべてのサービスに実装していく。すべての方向に向けて、生成AIを最も活用している企業になろうとしている」と、宮澤氏は話した。

そして、今後同社における生成AI活用による成果として、売上収益は年間1100億円増、生産性改善額は年間約100億円を見込んでいるという。