日立製作所(日立)はこのほど、電力や鉄道、産業分野といった社会インフラ事業者向けの情報制御システムを設計・製造、そして保守運用を手掛ける「大みか事業所」を報道陣に公開した。

日立の「大みか事業所」とは?

大みか事業所は「世界に冠たる総合システム工場」を目指し、1969年に設立された。敷地面積は20万平方メートルと東京ドーム約4個分で、関係会社社員を含めると約4000人もの従業員が同事業所内で働いている。

情報制御システムは、情報系、制御系システムからの信号を、制御盤といわれるハードウェアで変換してプラントの主機設備に伝えることで、設備の最適稼働を支えている。同事業所では、この情報制御システムを多品種少量生産している。

また、2020年1月には、世界経済フォーラム(WEF)が第4次産業革命をリードする先進的な工場を指定する取り組み「Lighthouse」に、日立の大みか事業所が日本企業として初めて選出された。社会インフラ情報制御システムの安定供給と安定稼働を支える「バリューチェーン全体最適化」が評価されたという。

リードタイム50%短縮を実現する「高効率生産モデル」

Lighthouse工場としての取り組みの1つとして、「高効率生産モデルの確立」が挙げられる。ハードウェアの設計・製造において現場の4M(huMan:人、Machine:設備、Material:モノ、Method:方法)データを活用し、生産リードタイム短縮などを実現している。

具体的には、制御システムの生産において、「RFID生産監視システム」を導入している。RFIDとは、電波を用いてICタグの情報を非接触で読み書きする自動認識技術で、作業員はRFIDが埋め込まれ自身の身分証明と作業指示書を作業前にリーダーに読み込ませることで、その日に行う作業内容をディスプレイに表示。

作業指示書の画面遷移にかかる時間を作業時間とみなすことで、作業時間の平均値などのデータが算出できる。想定よりも時間がかかった場合は、その作業を録画したビデオ映像を分析して原因を追究したり、作業指示書の書き方や設計自体の問題点を洗い出したりする。

「生産現場の見える化」、「属人化した暗黙知のモデル化・自動化」、「実績フィードバック計画最適化」で生産ラインを全体最適することで、代表製品において生産リードタイムの50%短縮を実現している。

サイバー攻撃に備える訓練施設

大みか事業所は、ハードウェアの製造だけでなく、ソフトウェアの設計や開発、システム試験などについても、Lighthouse工場としてさまざまな取り組みを実施しているが、システム運用・保守支援として、サイバー攻撃の脅威に備えた防衛訓練施設が設置されていることも特筆すべき取り組みだろう。

施設名は「NxSeTA(Nx Security Training Arena)」。顧客のシステムの模擬環境で実践的なトレーニングを実施する。情報システムや制御システムの現場の人員だけでなく、経営層に向けても訓練を行う。サイバー攻撃に対して、インシデントへの対応だけでなく、現場からの報告、経営層の判断といったところまでを検証する。

講師と攻撃(レッドチーム)を日立の社員が務め、防御側(ブルーチーム)を訓練を受ける企業が担当。プログラムは電力、鉄道、そのほか分野の3つからなり、各企業のセキュリティポリシーやマニュアルに沿ったカスマイズ仕様の訓練になっている。

実際に訓練を受けた企業からは「実践的で、サイバー訓練の重要性を認識した。社内および社外の連携が大切であることを理解した」といった声が多いとのこと。20人規模で参加したり、3~4回を分けて訓練を受けたりする企業もあるという。

技術を継承するための「技術五輪出場」

大みか事業所では、情報制御システムを支える人材の育成にも力を注いでいる。長年培ってきた技術を継承する取り組みの一環として、技能五輪「工場電気設立」部門に毎年選手を派遣している。若手の育成およびベテランの技術継承の機会にしているそうだ。

1970年開催の第8回技能五輪全国大会から毎年出場しており、これまでの出場選手数は67人(2023年11月時点)、全国大会でのメダル数は65枚(金メダル24個、銀メダル19個、銅メダル22個)。国際大会にも10回出場しており、2001年の韓国大会では金メダルを獲得した。技能五輪をめざして入社する社員もいるそうだ。

技術五輪の選手に抜擢された社員は、約1年間大会に向けた訓練に励む。期間中はすべての就業時間を訓練に充てるという。そして、技術五輪出場後に、実務に戻るとのことだ。実際に技能五輪選手の手さばきを見学させてもらったが、無駄な動きがひとつもなく、精密機械のような正確さで制御盤を組み立てていた。不器用な筆者ではいくら練習しても到達できない領域だなと感じた。

脱炭素の先行モデルへ

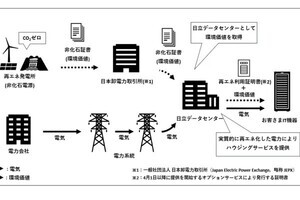

さらに、大みか事業所では、事業成長と環境負荷低減の両立を目指している。日立は脱炭素社会を実現するために、バリューチェーンを通じて2050年度にはカーボンニュートラルを達成することを目指している。その前段階として、2030年度には2010年比でCO2排出量の50%削減という目標を掲げている。

大みか事業所も例外ではない。すでに太陽光パネルや蓄電池、高効率空調などを活用したエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入しており、省エネと創エネを実現している。経営状況や市況(電力価格、政策など)をタイムリーに反映し、その時々の状況に最適な計画を立案・見直すためのシミュレーションやCO2排出量計画・実績管理ビューなどを活用し、適切な実績管理と計画見直しによるPDCAサイクルで、確実な目標達成につなげている。

また、大みか事業所をフィールドにさまざまな脱炭素実証を行い、脱炭素に関わる知見・ノウハウや技術を蓄積したソリューション群を展開している。

自治体との協創も加速しており、日立市の中小企業に向け脱炭素化支援も行っている。この支援は、実証によって開発した環境情報管理サービス「EcoAssist-Enterprise」を活用し、中小企業の脱炭素経営の遂行を支援するシステムを構築するものだ。

具体的には、CO2排出量の可視化、削減に向けた取り組みごとの削減ポテンシャル算定、計画の立案を経て、排出量の推移や削減目標の達成状況の把握、削減計画の管理を行う。

脱炭素化だけでなく、公共交通のスマート化や医療のデジタル化を見据えたスマートシティの実現も目指している。日立市と日立は12月、「デジタルを活用した次世代未来都市(スマートシティ)計画に向けた包括連携協定」を締結すると発表した。

同締結により日立市では、日立のデジタル技術を活用し、「グリーン産業都市」、「デジタル医療・介護」、「公共交通のスマート化」を軸にした取り組みを優先的に進めている。

先に述べた中小企業への脱炭素化支援だけでなく、住民が医療によりアクセスしやすくするためのオンライン化や、データに基づく適切な健康維持・増進、疾病・介護予防施策、医療・介護サービスの提供、そして、誰もが移動しやすい公共交通の実現に向け、AI(人工知能)のデジタル技術を用いて利用者のニーズに応える移動のシームレス化や、公共交通を継ぎ目なく自由に移動するためのスマートフォン向けアプリなどの導入などを検討している。

日立 代表執行役 執行役副社長の德永俊昭氏は、「日立市と似た特徴を持つ都市は100以上ある。確立したモデルを各地で積極的に展開していく」と意気込みを見せていた。