ベネッセコーポレーションは10月27日、オンラインメディアセミナー「社内チャット、新サービス、コールセンター、Webサイト エンタープライズ企業の生成AI活用、ベネッセの問いと答え~Digital Innovation Partnersが見た生成AI元年と未来~」を開催した。

今回の講演には、ベネッセホールディングス Digital Innovation Partners 副本部長の水上宙士氏、TMJ ベネッセ事業本部 事業企画部 部長の宮川正雄氏、メンバーズ 執行役員 メンバーズ 生成AIタスクフォース責任者の白石哲也氏が登壇した。そして、2023年のエンタープライズ企業での生成AI活用の現在地として、Webサイトとコールセンター、2つの生成AI活用プロジェクトのPoC(概念実証)の結果や今後の展望について数値を交えて紹介した。

仕事の中心は「生成AIをいかに使いこなすか」へ

ベネッセは、生成AIが社会現象とも言える流行を見せた2023年に、社内AIチャット「Benesse Chat」(旧Benesse GPT)の導入にはじまり、サービスへの応用として進研ゼミ小学講座「自由研究お助けAI」の発表を行っている。

加えて、「次世代型コンタクトセンタープロジェクト」と「次世代型Webサイトプロジェクト」を始動し、新たなコールセンターとWebサイト制作・運用に挑戦するなど、生成AIを活用した上での組織全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に取り組んできたという。

「弊社では、今後の働き方の変化に生成AIの存在が大きく関わってくると予想しています。例えば、デザイナーの仕事において、今後『作業』の時間は圧倒的に減り、『生成AIをいかに使いこなすか』が仕事の中心になることが考えられます。今後、仕事の進め方が変わっていくことを見越して、社内業務において生成AIの活用を急速に進める必要があると判断したのです」(水上氏)

この考えに基づき、社員が生成AIを活用しながら企画や業務効率化の方法を考えられるよう早いタイミングで社内利用をスタートした、社員がセキュアな環境で使える「社内向け生成AI」は、導入決定から2週間弱で構築され、4月14日にリリースされた。

社員たちは、企画のブレインストーミングや契約書の確認、メールマガジンの作成、議事録の要約といった用途で社内向け生成AIを活用しており、3カ月で3000人が利用し、10万回も活用されたという。

また、これらの社員の活用事例を元に、業務効率化できそうな領域を特定し、ベネッセと同様に「変わらないといけない」と感じている取引先と、ベネッセがプロジェクトマネジメントを行いながら、パートナー会社と協業しながら進める体制で、業務改革を推進するプロジェクトを6月から始動させたという。

その共同プロジェクトこそが、次世代型コンタクトセンタープロジェクト、と次世代型Webサイトプロジェクトというわけだ。

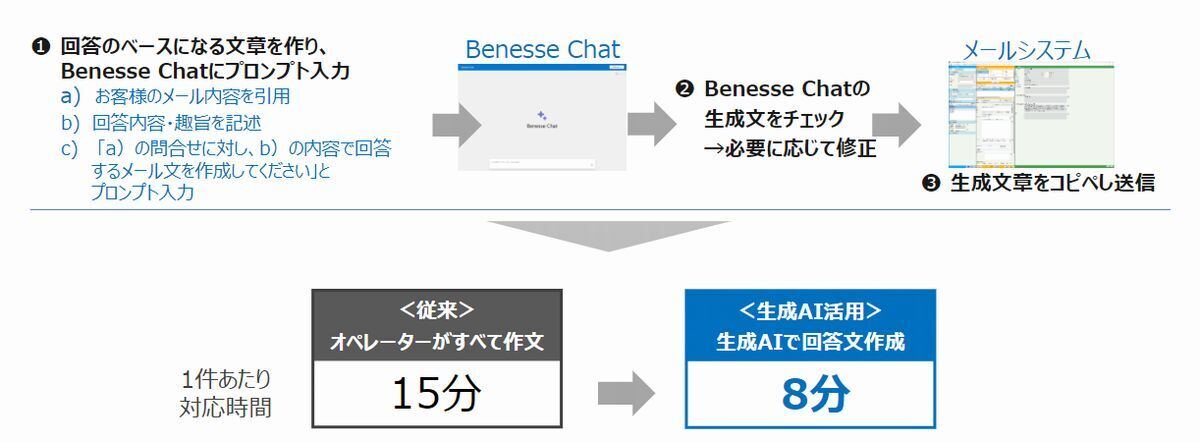

生成AIでメール対応業務の対応時間を15分から8分へ短縮

続いて登壇した宮川氏は、ベネッセと共同で生成AIを活用した次世代型コンタクトセンタープロジェクトを運用するTMJの責任者だ。

「次世代型コンタクトセンタープロジェクトへの参画で目指すゴールは、『人とAIが完全共生するコンタクトセンターのオペレーションメソッドの確立』です。労働集約型jのビジネスモデル転換と、顧客対応の『一律・量対応』から『個別・質対応』へのレベルアップを図りたいと考えています」(宮川氏)

このゴールの背景には、人口減少や少子高齢化に伴う深刻な人手不足問題に対する抜本的な対策が求められるという課題と、商品・サービスのパーソナライズ化による知識習得の負荷とそれによる離職増加の解消という課題が隠されている。

ベネッセコンタクトセンターは、これまでにも2017年にAI型チャットボットの導入を行ったり、2020年からAI入電予測作成ツールを導入して、過去の入電トレンドから未来の入電を予測したり、といったAIの活用に取り組んでいる。

これからは、従来のチャットボット、音声認識など既存のアセットに生成AIをプラスし、より効果を高めるとともに、対象領域をさらに拡げ、顧客対応や運営全般に生成AIを活用していきたい考えで取り組みを進めているという。

「メール対応業務を例に挙げると、生成AIの活用によって1件あたりの対応時間が15分から8分まで短縮されています。メール対応のプロセスは、回答内容のナレッジ検索とビジネス文書作成という流れになっているのですが、ビジネス文書作成について、回答のベースになる文章を作り、Benesse Chatにプロンプト入力するという仕組みを採用してから効率化されました」(宮川氏)

同プロジェクトでは、 2025年に次世代型コンタクトセンターの確立に向けて、AIによる自動化率の最大化を目指す方針としている。次世代型コンタクトセンター完成後の体制としては、AI活用によりオペレーター稼働を60%削減させ、人手不足問題の抜本的な解消を進めたい考えだ。

Web制作ではリードタイムを8週間から3週間に短縮

次に登壇した白石氏は、ベネッセと共同で次世代型Webサイトプロジェクトを進めるメンバーズの生成AIタスクフォース責任者だ。

白石氏は、次世代型Webサイトプロジェクトの目的は「最新技術である生成AIなどを駆使して根底から今の業務を見直しベネッセとメンバーズでともに力を合わせて新しいWEBサイト運用をつくる」ことであると述べた。

「WEBサイト運用における課題として、『WEB制作の作業工程に時間がかかる』『ベネッセ社員の制作スキルにばらつきがある』『現在のフローでは公開までにイメージがずれる』といった課題が散見されていました。これを、運用フローの抜本的見直しやベネッセ専用テキスト生成AIツールの開発、ノーコードCMSの導入といった改善施策を行うことで、売上を向上させる施策を実行するための時間・コスト、リソースの確保を実現していこうとしています」(白石氏)

白石氏によると、現状のWeb制作ではリードタイムが8週間のところ、改善後のWeb制作ではリードタイムが3週間まで短縮できるという。加えて、DM(PDFなどのデータ)からWebページの自動生成が実現できた場合、工程のさらなる削減が可能となるそうだ。

また、新しい業務プロセスの成果は納期の短縮だけではない。コストに関しても、削減額40%(削減率60%)、運用体制を10人から3人に削減することができているといい、売上向上施策への転換を実現できるという。白石氏は最後に以下のように取り組みの概要を締めくくった。

「私は生成AIへの向き合い方として、仕事をする『自分自身』がテクノロジーを使いこなせるようになる必要性を感じています。これからは、社員だけではなく、ともに仕事を行うパートナー企業も巻き込みながら現時点では答えのない生成AI活用の最適解を考えていきたいです」(白石氏)