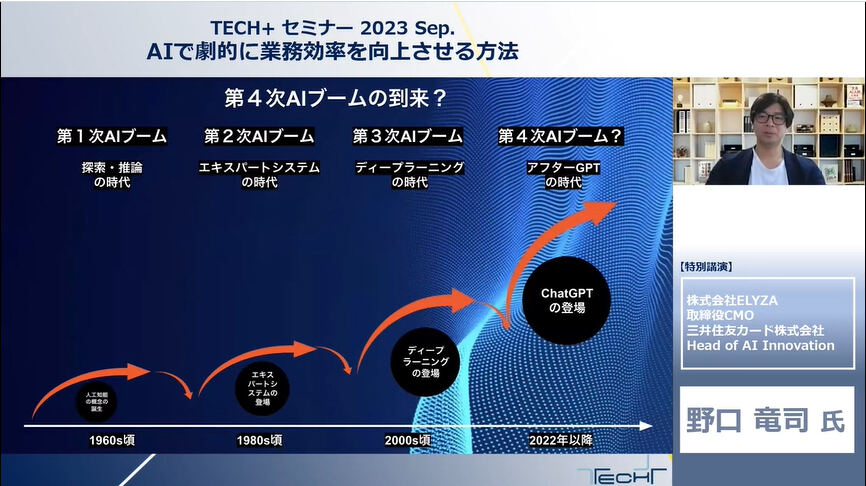

9月26日に開催された「TECH+セミナー 2023 Sep. AIで劇的に業務効率を向上させる方法」に、ELYZA 取締役CMOで三井住友カード Head of AI Innovationの野口竜司氏が登壇。今話題の生成AIを含むAI・機械学習について理解を深めた上で、ビジネス上での活用の可能性、業務効率向上のための活用方法、運用上の注意点などを解説した。

GPT時代のAIのトレンド

野口氏はまず、GPT(Generative Pretrained Transformer)時代のAIのトレンドについて語った。

同氏は、「AIは今、激動の時代にあり、第4次AIブームに入っている」と指摘する。第1次AIブームは1960年代の探索・推論の時代、第2次AIブームは1980年代のエキスパートシステムの時代、第3次AIブームは2000年代のディープラーニング時代だ。

野口氏によれば、2022年以降の第4次AIブームは単なるブームではなく、本格的なAI活用社会に入った点がこれまでと異なるという。

「人間が普通にやっている仕事や生活に、AIが知的能力を持って食い込むことが確定的になりました。今後、国際法などで生成AIの利用禁止といった話がない限り、本格的なAI活用時代に差し掛かったと言っても良いでしょう」(野口氏)

GPT時代のAIの実力とは

同氏は、AIは見る力、予測する力、話す力、動く力のそれぞれで発展してきたが、現在はGPT系の言語系AIや画像生成系AIも非常に力を伸ばして来ていると説明する。

画像生成系AIでは、写真をアップロードしてプロンプトを入れると、リアル→3D→リアル風と無限に創造を繰り返す。GPTのような言語系AIでは、本来であればプログラムを書いて、手作業でやらなければならない欠損処理なども、現在はAIで行えるようになった。

「以前はAIによって置き換えられるものは、人間のフィジカルな仕事でした。GPT時代においては、ホワイトカラーの仕事が置き換えられるようになっています」(野口氏)

野口氏はここで、米国ペンシルベニア大学とOpenAIの共同研究によって導かれたデータを示した。それによると、AIが米国の労働人口の80%に対し、彼らの仕事のうち10%で影響を与えるという。さらに労働人口の19%に対しては、仕事上50%以上の影響があり、高度人材、高度知識が必要な職業ほどAIによる影響を受けやすい面があることも予想されているそうだ。

「結論としては、GPT時代のAIへの向き合い方は、しっかり正面から向き合って取り込んでいってくださいというのが答えになります」(野口氏)

最近のAIは人間の意図や会話の意味も理解するといい、同氏は、ある夫婦における料理に関する会話をその例に挙げた。

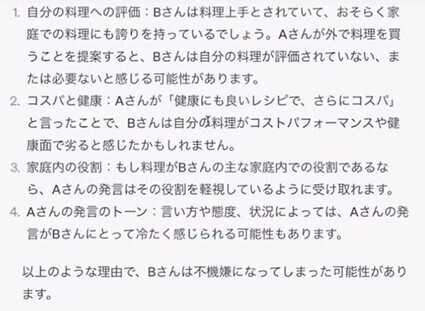

下記の図は、ChatGPTに対して夫婦の会話を投げ、なぜBさんが不機嫌になったのかを聞いたプロンプトだ。

次の図が、その解答だ。

「ちゃんと分かっていますね。すごいと思います」(野口氏)

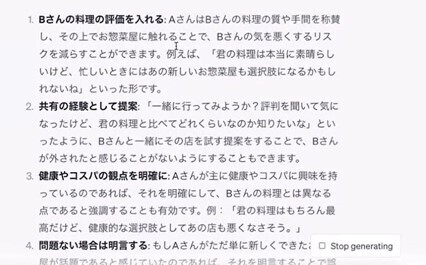

さらに「では、Aさんは何と言うべきでしたか」と入力すると、下図の回答があった。

「最高の答えですね。しかも、アプローチの内容まで書いてくれています。私が以前に同じことを尋ねたときよりも、賢くなっている感じがします」(野口氏)

その上で同氏は、現在のAIが持つ能力について、「顧客対応全般において、やるべきことを淡々とこなすような役割にとどまらず、顧客がどのように感じ、何を求めているのか、なぜそのように発言しているかの奥底を読みながら接客できる可能性、ポテンシャルを、現代のAIが持ち始めている」と評価する。

さらに、最近のAIは構造化も得意だという。例として野口氏は、自分が書いた原稿をマインドマップに変換したり、小学生にも分かるような柔らかい文章にしたりすることができる点を挙げた。

ただ、対顧客で考えると、「何を言い出すか分からない」といった点や制御しきれない部分があることも事実だ。そこで同氏は、設計やテスト、利用するユースケースは「あまり深刻ではないところから始めるべき」だとアドバイスした。