足かけ10年にわたる挑戦が実り始めている。医薬品のCRO(開発業務受託機関)大手の新日本科学がウナギの完全養殖に成功した。「絶滅危惧種」になったニホンウナギ。そのウナギの将来に希望を与える。会長兼社長の永田良一氏は「日本のサラリーマンがランチに、いつでもウナギが食べられるようにしたい」と強調する。なぜ医療関連の企業がウナギの養殖を始めたのか?

FRONTEO社長・守本正宏「医薬品の製品化に至る確率は2万~3万分の1。これをテクノロジーの力で解決したい」

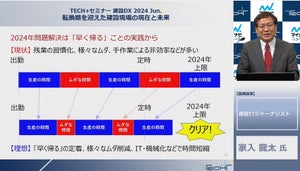

人工海水を循環させるシステム

「ウナギの完全養殖がうまくいけば、(鹿児島県の)沖永良部島はシラスウナギの一大工場となり、地域の方々も潤う」─。このように強調するのは新日本科学会長兼社長の永田良一氏だ。

養殖ウナギの生産量で日本一を誇る鹿児島県。国内で流通するウナギのうち4割を出荷する「ウナギ大国」だ。その鹿児島を舞台に水産資源の確保に動き出しているのが医薬品開発の支援事業を行う新日本科学だ。実は同社は2014年からニホンウナギの稚魚「シラスウナギ」の種苗研究を開始している。

17年には人工海水を循環させ、世界で初めて地上でシラスウナギの生産に成功。19年からは自然環境がウナギの幼生(レプトセファルス)の飼育に適している沖永良部島の和泊町に研究拠点を移し、昨年度は280匹のシラスウナギを生産した。

なぜ医薬品のCROである同社がウナギの養殖を行っているのか。

永田氏は「近年、食糧安全保障という言葉をよく耳にするが、日本の食文化を守り、海洋資源の保全に貢献することが目的だ。そこで沖永良部島で種苗生産の研究を始めた」と語り、「医学をベースとして水産業にもアプローチができると考えた」と話す。

ウナギに限らず、いま日本周辺の海では〝異変〟が起きている。年々、水産物の国内生産量が減っているのだ。FAO(国連食糧農業機関)の資料によると、21年時点での漁業・養殖業を合わせた世界の総生産量は2億1838万トンで、前年と比べて494万トン増であった。

一方で22年の日本の総生産量は前年から31万トン減少して386万トン。そのうち漁業が292万トンで養殖業が94万トンだ。その結果、日本は前年の世界9位から11位へと後退している。

ちなみに1位は中国、2位インドネシア、3位インド、4位ベトナム、5位ペルーの順。ロシア、米国、バングラデシュ、ノルウェー、フィリピンまでが上位10カ国となっている。

かつて日本の総生産量は世界1位だった。FAOの統計によれば、日本は1950―62年と72―87年の両期間で世界トップとなり、世界の水産界で存在感を示していた。

しかし、ピーク時の84年には総生産量が1280万トンあったのが、今は400万トン弱と7割近くも減少。日本の存在感は低迷を続けている。

不漁が続くシラスウナギ 平坦ではなかった道のり

ウナギも例外ではない。国際自然保護連合(IUCN)によると、ニホンウナギは14年に「絶滅危惧種」に区分された。数が減少した原因は生育環境の悪化と乱獲と言われている。ウナギの漁獲・生産量も20年は中国が1位で、2位の日本を約15倍近く引き離している。

さらに鹿児島県を見ても、昨年度、同県内で獲れたシラスウナギは282.3キロ。ピーク時の1970年代には3トンを超える漁獲量があったが、この50年間で4番目の少なさとなった。

ウナギが日本の食文化の形成に果たしてきた役割は大きい。「土用の丑の日」などでウナギが好きな日本人は、かつては世界の約7割のウナギを消費していると言われていた。

そんなウナギの人工生産に向けて永田氏が目標としているのが「サラリーマンがランチにラーメンにするか、ウナギにするかと選べる日常」を実現することだ。サラリーマン層でも価格を気にすることなく、ウナギを食べられるようにしたいという永田氏の目標である。

ウナギの養殖は、これまで稚魚のシラスウナギを捕まえて行われてきたが、近年は思うように捕獲できず、価格の高騰を招いた。新日本科学は授精卵の段階からの完全養殖に挑んできた。ただ、道のりは簡単でなかった。

永田氏自身も「当社は医療の最先端を研究しており、シラスウナギは簡単に作れるだろうと軽く考えていた」と振り返る。というのも、最初、授精卵からレプトセファルスまでは簡単につくれたが、その後はすべて死んでしまったからだ。

そもそも卵から孵化したばかりの幼生が何を食べているのか謎に包まれている。もっと言えば、ウナギの生態も未だにはっきり解明されていないのだ。

ここから永田氏の地道な取り組みが始まる。まず永田氏は社長室でペットとしてウナギを飼育して生態を研究した。同時に鹿児島本店に人工種苗研究施設を設置、4年後には人工海水を用いて世界で初めて地上でのシラスウナギ生産に成功した。

19年には沖永良部島に研究所を建設、エサの開発を続けると共に飼育環境を整備した。17年に3匹しか生育できなかったシラスウナギを21年には466匹まで増やすことに成功した。

「シラスウナギの基本的な人工養殖にまつわる技術は確立した。幼生の生存率もロットや季節により変動はするが、40%~50%と信じられないほど改善した。あとは幼生を飼育する大型の水槽を大量に整備していくだけ。餅は餅屋。当社が独自にそれをするのではなく、水産会社などと連携し、当社が技術供与するビジネスモデルを考えている」

中でも永田氏が期待を寄せるのは「ふるさと納税」だ。納税の返礼品として沖永良部島のウナギが定着すれば、同島の地域振興につながるからだ。地元の町おこしや雇用創出、インバウンドだけでなく、水産資源の海外への輸出といった経済効果も期待される。

新日本科学は、今年度1万匹のシラスウナギの生産を目指し、26年度には年間10万匹を生産する方針だ。

「大欲」の思想

そんな永田氏は「これも〝大欲〟だ」と話す。大欲とは永田氏の生き方である弘法大師・空海の教え。大きな望み、高い目標を持つという意味だ。自分の欲を出発点にしつつも、周りを思いやる考えに到達し、人々のための欲ともなっていく。

その気づきを得たことをきっかけに、それまで以上に「大欲を持ち続ける」ことに生きがいを感じるようになった。

現在、ウナギの養殖には河口で捕まえた天然のシラスウナギが使われている。漁獲量は年によって増減はあるものの、近年は低調が続き、資源の枯渇や価格高騰が懸念されている。

鹿児島で生まれた技術でウナギの資源を守ると共に、生産量日本一を誇る鹿児島の養鰻業を活性化させることができるか。水産資源をどう確保していくかは日本の食糧安全保障の課題解決にもつながる。それだけに同社の完全養殖が注目される。