クレディセゾン、コンカー、UPSIDERの3社は9月20日、企業における経費の不適切利用に関する勉強会を開いた。10月の適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)開始を目前に控える今、勉強会ではデジタルデータを中心とする業務プロセスへの変革と不正防止に寄与する各社の取り組みが紹介された。

なぜ経費精算の不正が起きてしまうのか

3社の取り組みに先立って、公認会計士および公認不正検査士として活動するビズサプリの辻さちえ氏より、経費精算における不正リスクの実態が紹介された。経費精算における不正とは、経費の使い道を偽ったり、金額を水増しして精算したりするような不正を指す。

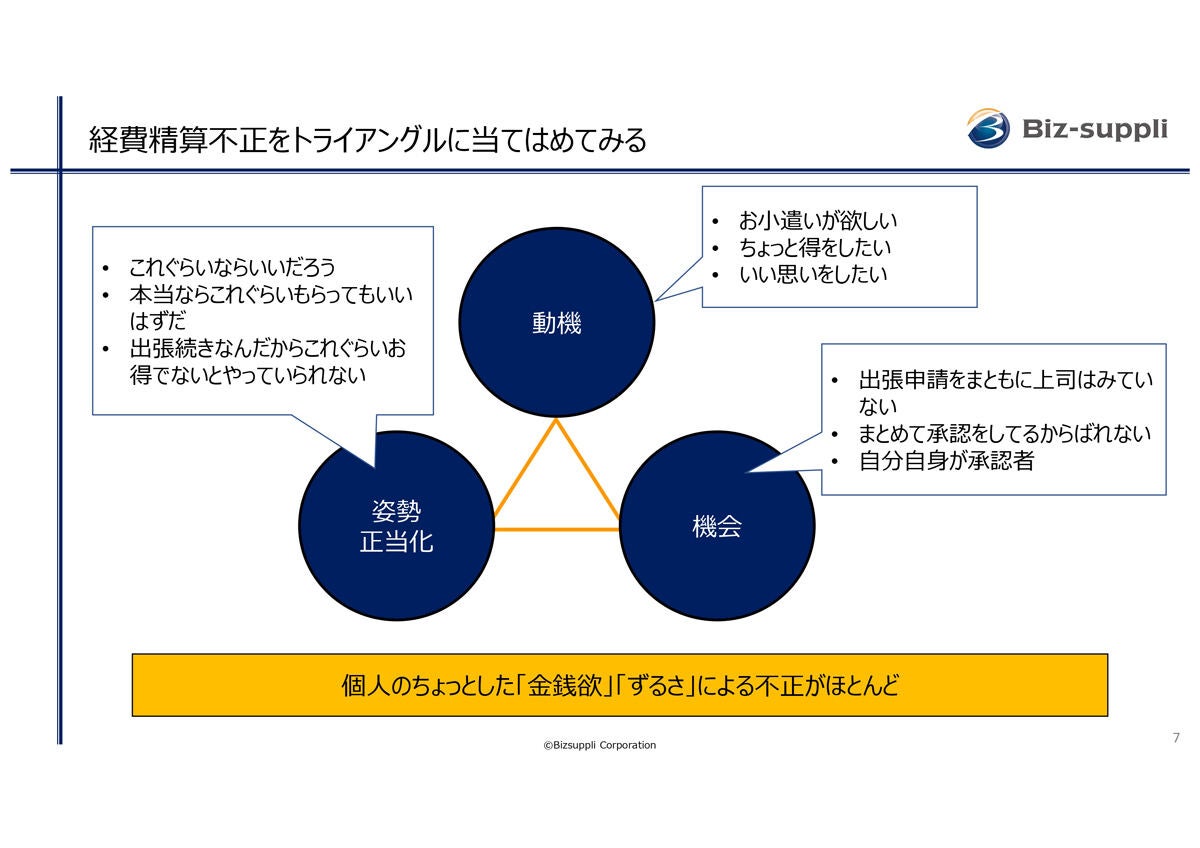

辻氏によると、社内で不正が発生する要因として「不正のトライアングル」という考え方のフレームワークが有名だという。これは「動機」「機会」「姿勢正当化」の3つの要因がそろった場合に不正が起きやすくなる、という考え方である。

動機としては「お小遣いが欲しい」や「ちょっと得をしたい」、機会としては「出張申請をまともに上司は見ていない」「まとめて承認をしているからばれない」のような思いがあることから、不正につながるのだという。このように、経費精算の不正は多くの場合、社員のちょっとした金銭欲やずるさに起因するのである。

経費精算不正の内訳を見ると出張費が33%と最も多いものの、接待交際費(24%)や物品購入費(19%)、近隣交通費(17%)など、さまざまな費目で不正が行われている。金額も、1000円以上が24%、5000円以上が17%、1万円以上が15%、3万円未満が14%と幅広い。中には5万円以上(23%)と比較的多額の不正も含まれる。

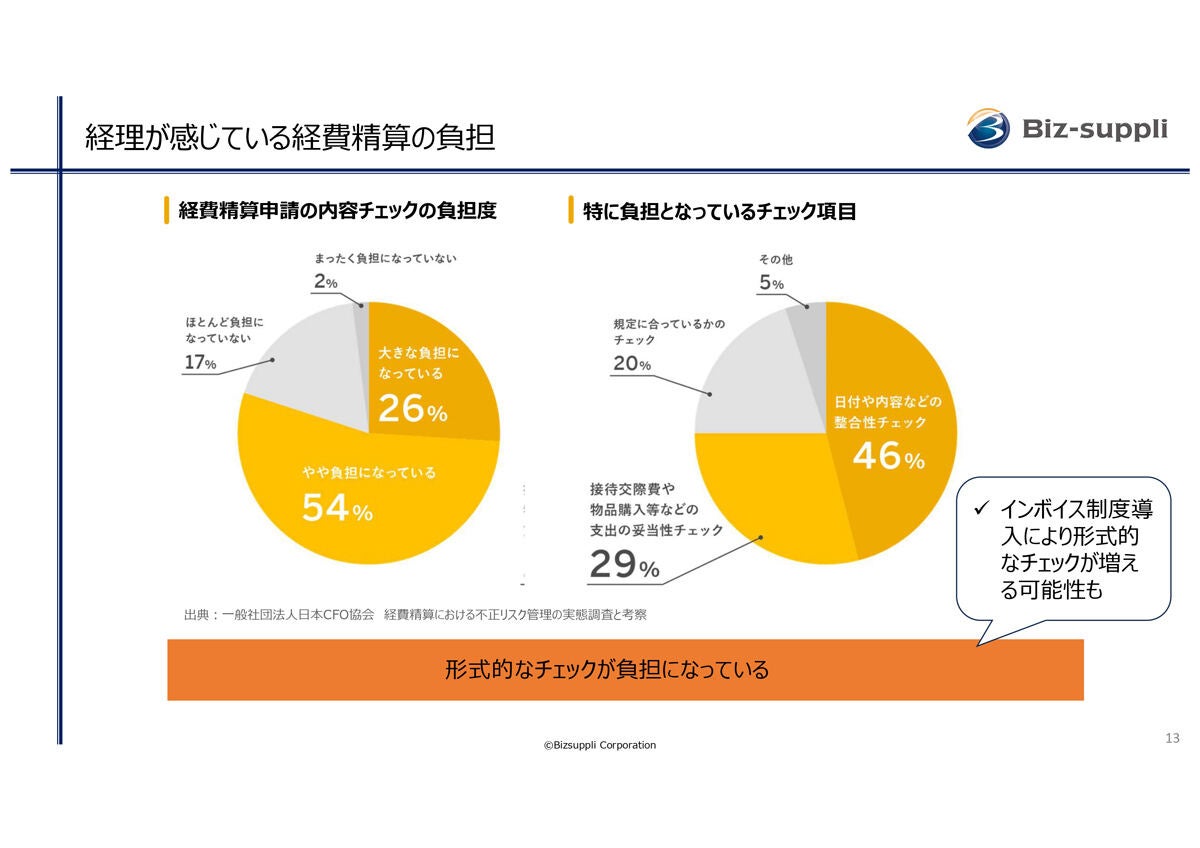

一方で、経理部門は処理する証票が多く業務が煩雑である上、「ペーパーレス化が進み複製された証票に気付きづらい」「インボイス制度に対応していない領収書の確認に時間が取られる」など、悩みが尽きない。企業としては不正防止の確認に多くの時間と労力をかけているものの、チェック自体が形骸化し不正の増加につながる例もあるようだ。

こうした課題に対して、デジタル技術を活用すれば、経費精算の不正は防止できる余地がある。例えば領収書のコピーなどによって同じ金額で二重の申請が発生している場合に、システムが同日・同額の申請を検知してアラートを発出するような仕組みが有効だ。また、特定の個人や支店ごとに勘定科目の推移などを可視化することで、異常な申請を検知できる。

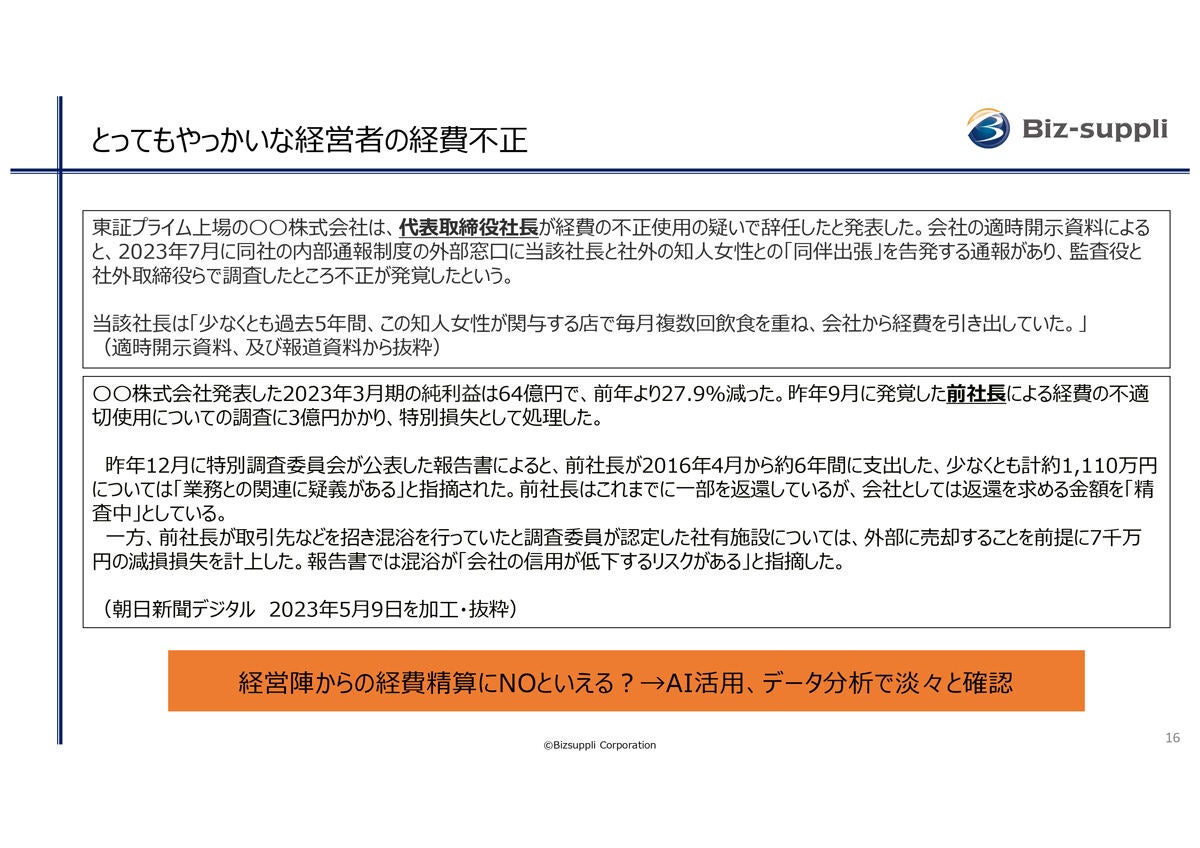

辻氏は、経費精算の不正の防止に向けてデータ分析やAI技術を用いることについて、その意外な利点も紹介した。それは経営者による経費不正の防止だ。社長や経営者が利用した経費が疑わしい場合であっても、経理担当者が却下するのは心理的に困難な場合がある。しかし、データ分析の結果やシステムのアラートを伴って確認を進めることで、不正の未然防止が期待できるのだという。

クレディセゾン・コンカー・UPSIDERが不正防止に向けて提供するサービスとは?

インボイス制度の開始を目前に控える中、経理担当が処理するデジタルデータは急増している。デジタル化に伴うセキュリティの課題や、端末を問わないアクセス性の向上、社内プロセス・ルールの変更などを背景に、これまで以上に経費精算の不正や不適切な利用も増加することが予想される。そこで、クレディセゾン、コンカー、UPSIDERらが手掛ける不正防止サービスをそれぞれ紹介しよう。

クレディセゾン:利用企業の審査も実施して不正を防止

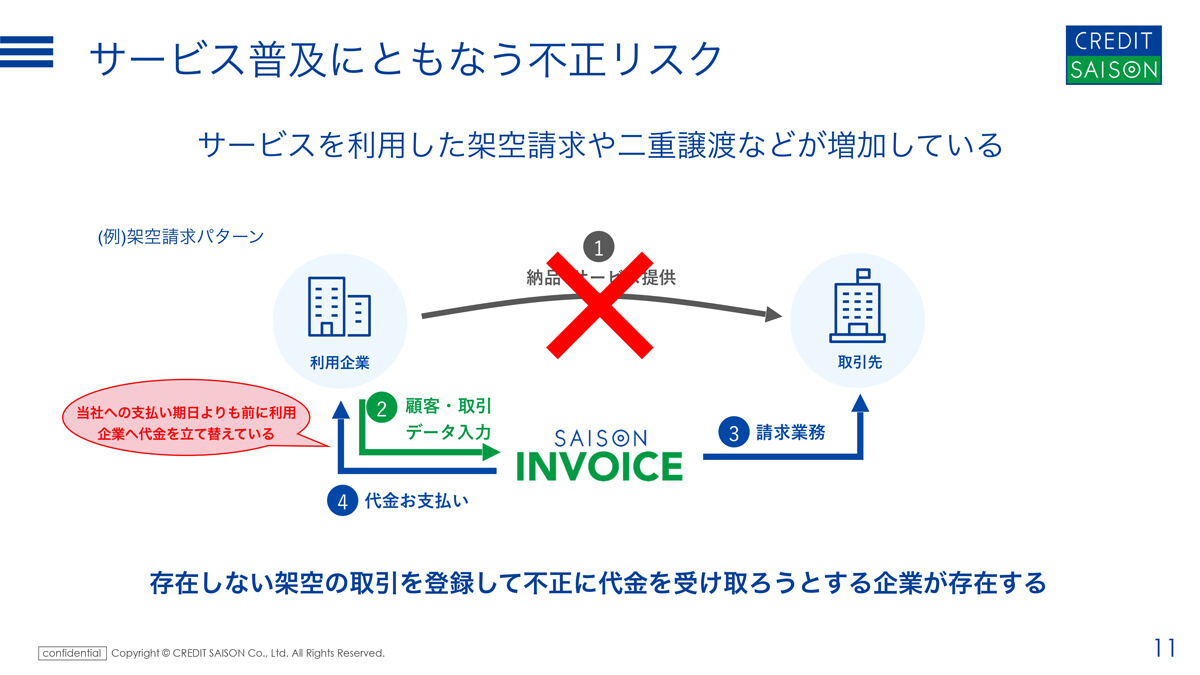

昨今はインボイス制度に対応して掛け払い決済サービスやファクタリングサービスが普及しつつあるが、同時に、これらのサービスを悪用した架空請求や二重譲渡などの不正も増加しているという。

実際に、クレディセゾンが手掛けるBtoB向け後払い決済・請求代行サービス「セゾンインボイス」でも、架空の取引を登録して不正に代金を受け取ろうとする企業や、同じ債権を別のファクタリング事業者に譲渡することで二重に代金を受け取ろうとする企業が出てきている。

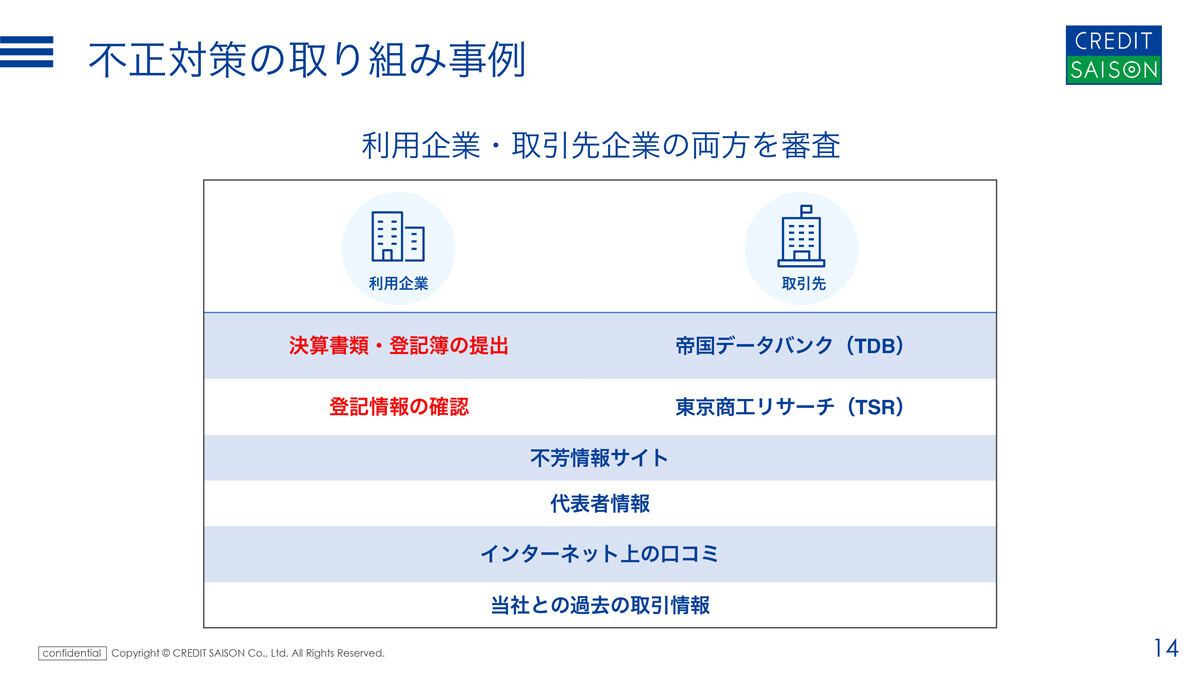

こうした不正に対して、クレディセゾンでは取引先企業の審査だけではなく、サービス利用企業の審査にも注力しているとのことだ。利用企業に対しては決算書類および登記簿の提出を求めるほか、法務局を利用して登記情報を独自に調査しているのだ。

インボイス制度の浸透や法整備の精緻化、2026年に予定されている手形の廃止などによって、今後ますますファクタリングサービスは需要が高まるだろう。そこで、クレディセゾンはAIを用いた審査やオンラインを用いた契約の簡易化などによって、利便性の向上を狙う方針だ。

クレディセゾンで法人営業を担当する栗原宏輔氏は「当社ではAIなどを利用してデジタル審査や不正検知システムの精度を向上し、今後さらに不正対策を進化させていく」と方針を語っていた。

UPSIDER:従来の100分の1の不正率を実現する法人カード

近年では法人カードの市場規模も拡大しており、現在は約99兆円ながら2027年には144兆円ほどまで成長するとの予測もある。ところが、クレジットカードの不正利用も増加傾向にあり、2022年には436.7億円の被害が生じているそうだ。ちなみに、クレジットカードの不正利用は、94.2%が番号の盗用によるものだという。

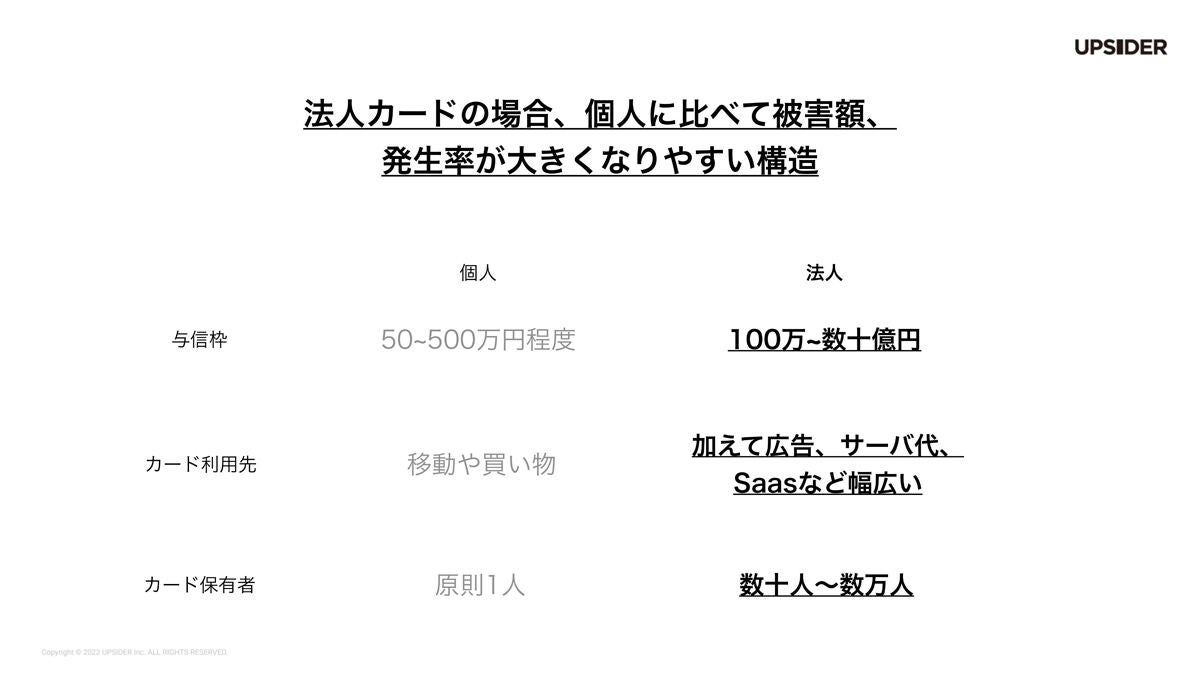

法人カードは個人でのクレジットカード利用と比較して、そもそも与信枠が大きく、カードの利用先も多種多様だ。さらにカードの保有者が複数人であるため、不正が起きるリスクも高い。そのため、法人カードの提供事業者は高レベルな不正利用対策が求められる。

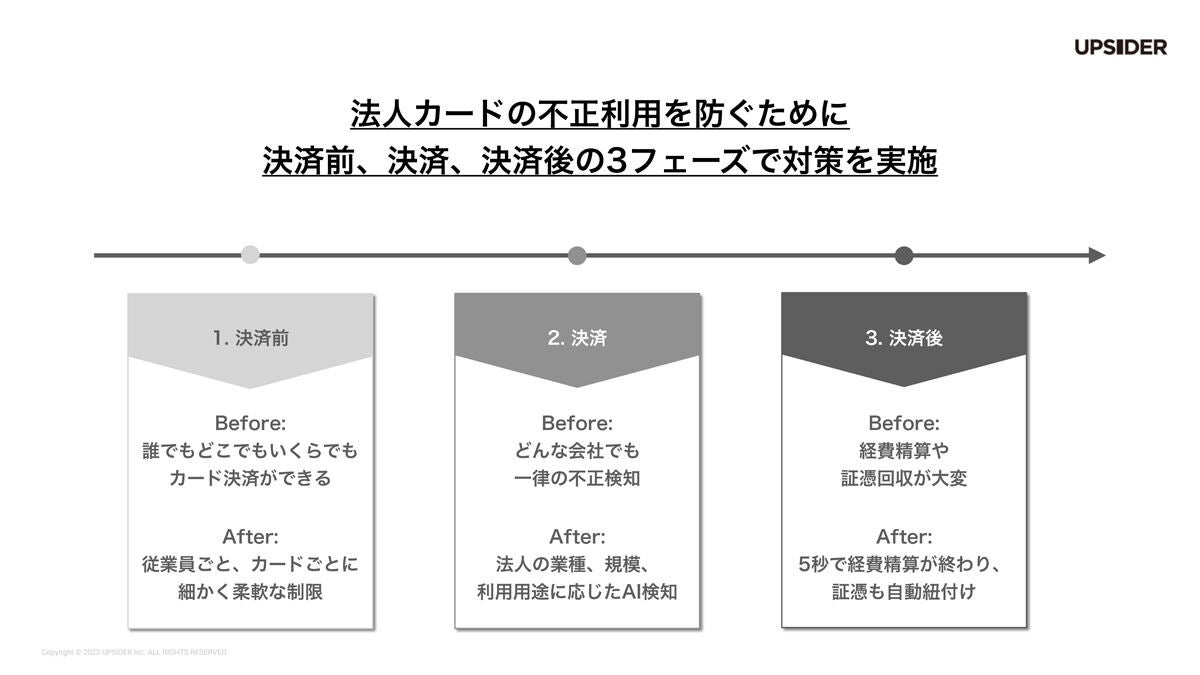

クレジットカード業界全体の不正使用率が0.05%とされているが、UPSIDERが提供する法人カードは0.0005%と、不正使用率の低さが特徴だ。同社は法人カードの不正利用を防止するために、決済前、決済時、決済後の3段階のフェーズで対策を実施しているという。

決済前の対策としては、従業員やカードごとに細かな制限を設けることでコントロールしている。UPSIDERのアカウントを、すべての機能を使える「管理者」や、自身の保有するカードのみ使える「一般ユーザー」、監査時などに利用明細を確認するだけの「閲覧者」などに設定可能だ。

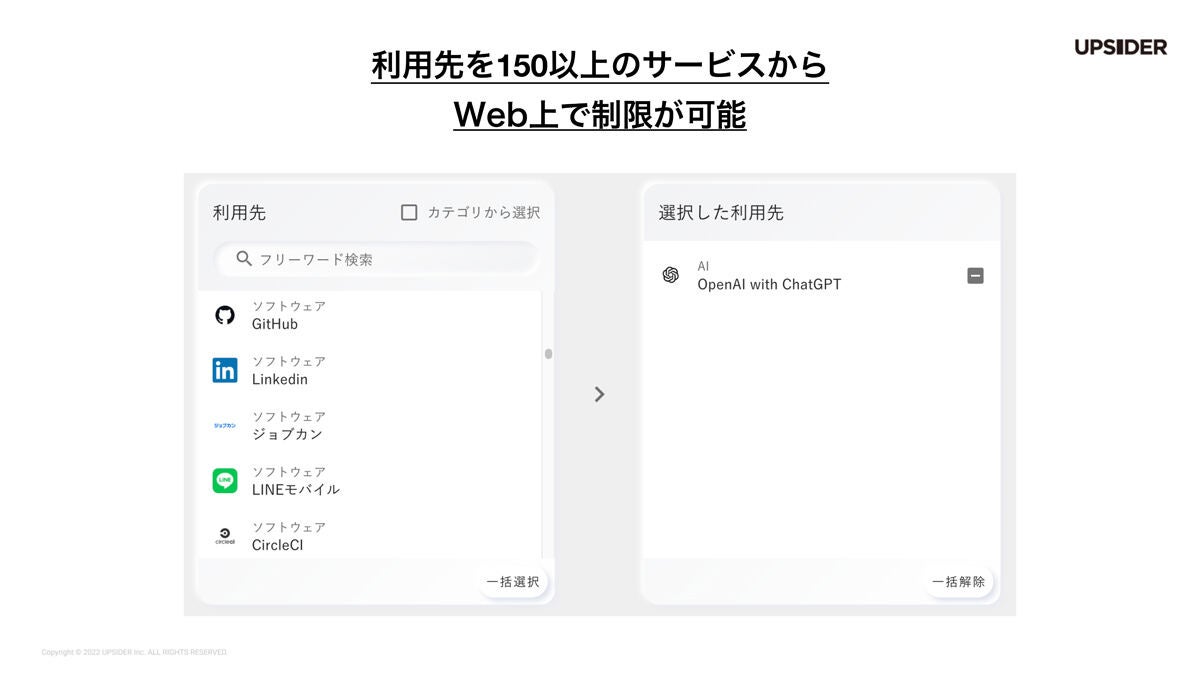

また、利用目的に応じてカードごとに支払先を制限する機能も備える。200以上のサービスの中から、利用するサービスだけをオンライン上で選択することで不正利用を防ぐ仕組みだ。

決済時にはAIとオペレーターが支払いをモニタリングしている。これにより、例えば新型のiPhoneを多量に購入した際などに、せどり目的の購入なのか、社員に配布するための購入なのかなどを見分けているとのこと。

加えて、決済時にSlackをはじめとするチャットツールに即時に通知される仕組みを構築することで、目的外の利用や不正な利用に気付きやすくしている。

決済後の工夫としては、専用のアプリから証票の登録や経費精算申請を容易に行えるようにすることで、法人カード利用のエビデンス提出を促して不正を防止している。アプリで写真を撮影するだけでレシート・領収書を自動で読み取るような仕組みのため、申請の不備や申請忘れを防いでるそうだ。

コンカー:デジタル技術を活用し「承認レス」を実現

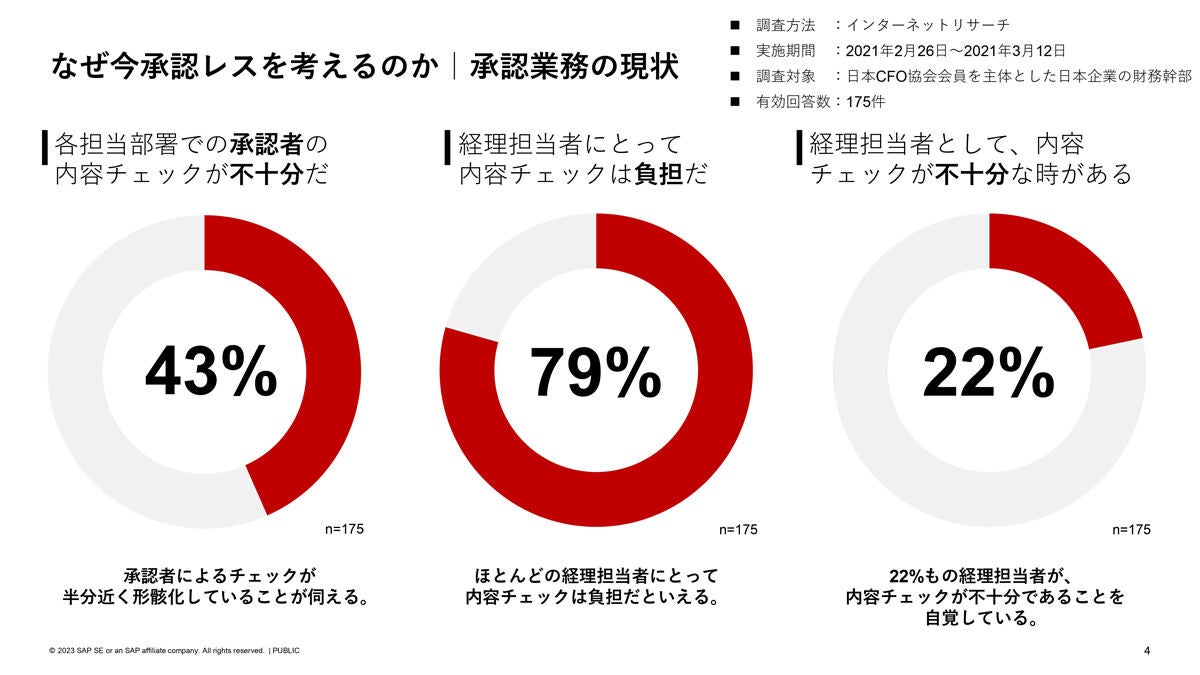

コンカーは「承認レス」を実現して、ガバナンスの強化と業務効率化の両立を支援している。その背景には、各担当部署内で承認者による内容チェックが不十分で形骸化している、さらに、経理担当者にとっても内容チェックが負担である、といった課題が存在する。

経理担当者が、自身の内容チェックが不十分であると自覚している、と回答した割合が22%だという調査結果もあるという。

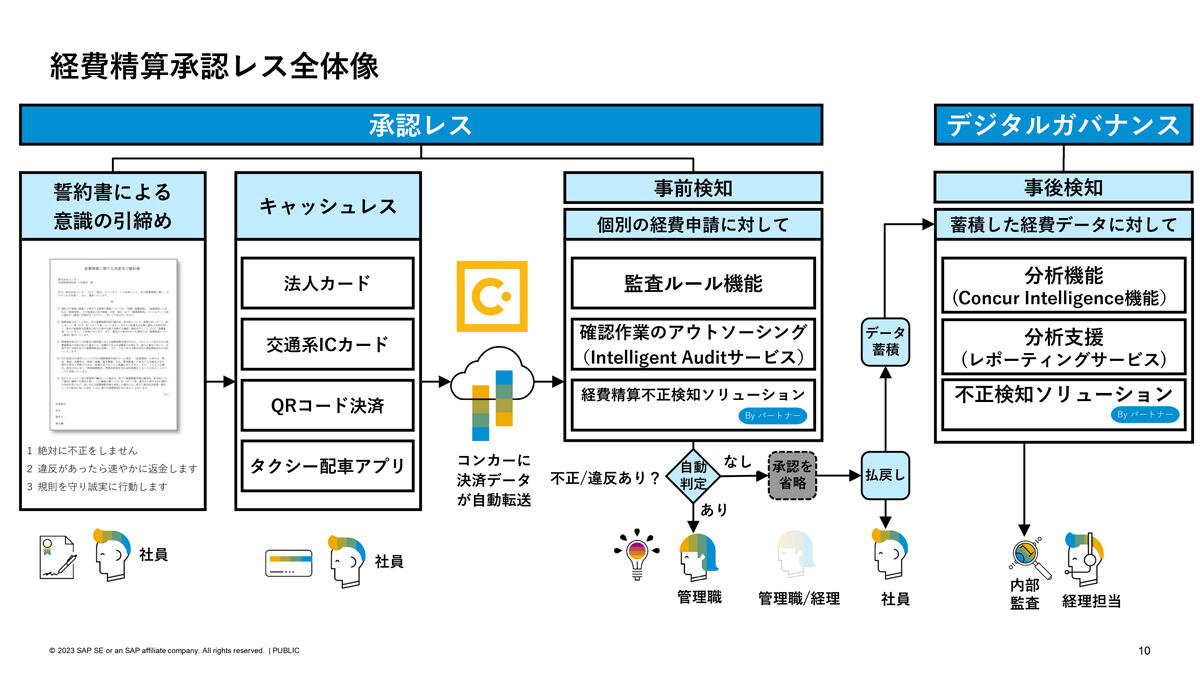

コンカーが実現する承認レスの仕組みは、性善説に基づいてプロセスをシンプルにするという従来とは逆転の発想によって成り立つ。わずかな不正を防止するために他の多くの社員の業務を厳格化するのではなく、不正をした場合の厳罰を重くすることで不正を防止する。

また、社員の支払いをできるだけキャッシュレスへと移行することで、データの管理と分析をしやすくしている。利用上限を超えるような場合や休日に支払いが生じているような場合に、アラートを発出する。これと同時に、収集したデータは改ざんができないような仕組みも実現している。

コンカーのソリューションマーケティング部でマネージャーを務める舟本憲政氏は「現状は経費利用における不正抑止とガバナンス強化のために運用を厳格化している企業が多いが、それだけでは限界がある。デジタル技術を活用することで不正の抑止が可能になり、運用プロセスを見直すことで経費申請者と承認者の業務効率化も可能になるはず」とコメントしていた。