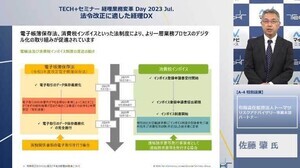

現在、企業の経理業務に関するさまざまな法令改正が進められている。2023年10月からは消費税インボイス制度が、2024年1月からは電子帳簿保存法が完全施行となり、これらは企業規模や業種を問わず全事業者の経理業務に大きな影響を与えることになる。

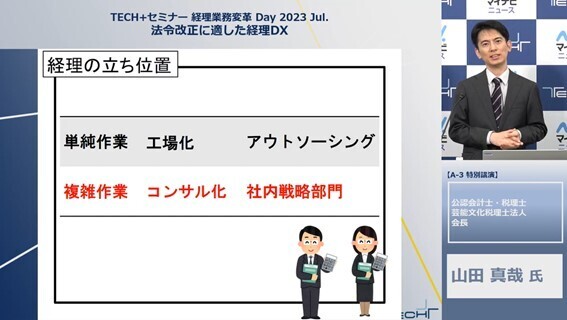

こうした中で危うくなるのが、企業内における経理部門の立場だろう。なぜなら、インボイス制度や電子帳簿保存法が目指すのは「経理のデジタル化」だからだ。デジタル化が進めば、将来的には経理業務が自動化され、アウトソーシングが当たり前になる可能性もある。そうなれば、経理部門の重要度が企業の中で低下する恐れも出てくるだろう。

こうした事態に備えて、経理部門はどのように振る舞うべきなのか。

7月21日に開催された「TECH+セミナー 経理業務変革 Day 2023 Jul.法令改正に適した経理DX」に公認会計士・税理士で芸能文化税理士法人 会長の山田真哉氏が登壇。経理部門が変革を進めるために必要な考え方について講演を行った。

経理部門が社内戦略部門になるために必要な思考法

本来、経理部門の業務は決して単純作業ではない。しかし、他部門と関わる際にはどうしても請求書の処理などの会計業務が主になることもあり、「単純作業に見えてしまう」と山田氏は指摘する。それ故に、デジタルインボイスが普及すると、アウトソーシングすれば良いと思われてしまうのだ。

ではどうすれば良いのか。

山田氏が提示する解決策とは、「経理部門を社内戦略部門にする」ことである。これにより、経理業務のイメージを単純作業から脱却し、社内におけるプレゼンスを高めることができるのだ。

ただし、それは簡単なことではない。対外的なイメージをつくるには、まず経理部門が社内戦略部門として必要な能力を身につける必要がある。

その能力こそが「会計思考」である。

例えば、山田氏の著書でベストセラーとなった『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?身近な疑問からはじめる会計学』(発行:光文社)では、一見するとビジネスとして成立しにくそうなさおだけ屋がなぜ潰れないのかが解説されている。

「なぜ潰れないのか」とは、言い換えれば「なぜ利益が出ているのか」という話である。利益とは売上(収益)から原価(原価・費用)を引いた数字なのだから、つまり「なぜ潰れないのか」とは、「なぜ売上(収益)から原価(費用)を引いた数字が黒字になるのか」ということになる。

こうして分解して考えると、理由は2つしかないことが分かる。まず、竿竹を高く売っていることで「実は収益が高い」こと、あるいは原価が何らかの理由で圧縮できており、「実は費用が安い」ことだ。

非常に基本的な考え方ではあるが、こうして事象を分解し、会計面から思考できるセンスこそが「会計思考」なのである。

年利26%の投資はお得?

講演ではさらに、山田氏より3つの事例がクイズ形式で出題され、「会計思考」の具体的なイメージが示された。

まず、「次の“エコNPO”に投資をすべきか?」というクイズだ。

「環境問題に取り組む企業の社債を扱うエコNPO。そこに10万円を投資すれば、毎週500円の配当金がもらえる」

このクイズは、「毎週500円」をどう考えるかがポイントとなる。

一見、金額そのものは安く見えるが、毎週もらえることを考えると1年間(52週)で26,000円の配当金となり、10万円の投資に対して年利26%の利回りが見込めることになる。

これは投資の世界では非常に高い利回りであり、数字だけで考えればかなり“お得な投資”と言える。

しかし、“会計センス”があれば、ここに落とし穴があることに気付くだろう。

「このご時世に年利26%の利回りはお得すぎて逆に怪しいのです。となると、詐欺を疑うべきであり、答えは『投資すべきではない』となります」(山田氏)

実はこの例は、金額こそ異なるが実際に起きた詐欺事件なのだという。年利26%という数字にたどり着き、さらにそこから「怪しい」と思えるかどうか。これこそが経理に携わる人が持っておくべき“会計センス”なのだ。

高級料亭が格安ランチを始める理由は?

続いて山田氏が提示するクイズは、商売の現場における例だ。

「夜は客単価5万円の高級料亭が、昼間に客単価1,000円の格安のランチを始めた。その理由は?」

よくある答えとしては「昼間来たお客さんが夜来てくれるようになるかもしれない」というものだろう。あるいは「前日の夜に余った食材が使える」や、「食材を大量購入できるのでコストが下がる」という理由も考えられる。

しかし、会計的にはもう1つ重要な視点がある。

それは「安定した現金収入が得られる」というものだ。

「客単価5万円ともなると現金で支払うお客さんはそれほど多くないでしょう。逆に1,000円のランチは現金で支払う人が多いはずです」(山田氏)

ここで山田氏が紹介するのが“会計の大原則”だ。

それは「現金があれば会社は潰れない」ということである。

「商売には4つのタイプしかありません。まず定期的で高収入が得られる仕事と、不定期で低収入な仕事です。前者のような仕事はめったにありませんし、後者のような仕事は止めたほうが良いですよね。あとの2つは不定期で高収入な仕事と、定期的で低収入な仕事です。世の中の仕事はだいたいこの2つのどちらかなのです」(山田氏)

不定期で高収入なビジネスと定期で低収入なビジネスはどちらも一長一短だ。それであれば「1つの会社の中で両方のビジネスを行って、バランスを取れば良い」と山田氏は言う。

先ほどの高級料亭の例がまさにそうだ。客単価5万円の料理を食べるのは記念日やお祝いごとが多く、定期的に食べに来るお客さんは少ない。つまり「不定期で高収入」なビジネスだ。一方のランチは、低価格ということもあり毎日食べに来る人もいるだろう。つまり「定期で低収入」なビジネスと言える。これらを組み合わせて、効率と安定を両立させることで「キャッシュフロー経営」が実現できるのだ。

スーツ専門店がオーダーメイドに力を入れる理由は?

最後のクイズは以下の内容だ。

「スーツ専門店がオーダーメイドの販売に力を入れ始めた。その経営的メリットは?」

回答として考えられるのは、「詳細な顧客情報が手に入る」「単価が上がる」「前払い」「既製品ではないのでデザインの流行に振り回されない」などだろう。

さらにもう一歩踏み込んで会計的な視点で考えると、次のような回答も出てくる。

「在庫が少なくて済むので売れ残りの削減になる」 「サイズ別に既製品を並べなくていいので、店舗が小さくて済む」

売れ残りの削減とはすなわち「費用」の削減であり、店舗が小さくて済むとは「固定費」の削減である。

冒頭でも述べたように、利益とは売上(収益)から原価(費用)を引いた数字なのだから、費用や固定費を削減することは利益の確保につながる。

会計学の視点を持って、経理部門から戦略部門へ

このように、会計の視点を持つことでビジネス戦略の方向性は大きく変わってくる。であれば、経理部門が会社の事業に対してコンサルティングすることは決しておかしな話ではないだろう。そう、経理部門とは単に経理業務を行うだけの部署ではなく、社内戦略部門になり得る立ち位置なのだ。

山田氏はクイズを通じて、会計思考の考え方、今後の経理部門の役割を聴講者に伝え、「会計とは、技術ではなく、哲学である」と結んだ。

* * *

将来的に経理業務がデジタル化・自動化されると、経理部門の存在意義が揺らぐ可能性もある。その際に経理部門の新たな価値を提供するためにも、現場に即した会計学は重要と言えるだろう。