ガートナー ジャパンは8月29日、30日、年次カンファレンス「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット」を開催した。テクノロジー最適化や従業員体験の強化など、テーマ別に4つのトラックが設けられた同カンファレンスでは、ガートナーのアナリストをはじめとする有識者らによる講演や、先進的な取り組みを進める企業の事例紹介などが多数行われた。その中から本稿では、「デジタル・ワークプレース戦略の主導と実行」のトラックで行われたガートナー ディレクター/アナリストの針生恵理氏による講演「従業員のITリテラシー向上にどう取り組むか」の内容をレポートする。

ニーズの変化に応じたITリテラシー教育の重要性

少子高齢化による人手不足、優秀な人材の確保と流出の抑制、個人の生産性/企業の生産性向上など、企業は常に多様な課題と向き合っている。課題解決に際し、デジタルを活用したいと考える企業も多いが、「上手く使いこなせているのか」と針生氏は疑問を投じる。

実際、ガートナーの調査では、日本企業におけるテクノロジーのビジネス貢献度について、多くの企業が50%未満だと回答しているという。その主な理由としては、ITリテラシーが低い、仕事に適用できないといったものが挙げられている。

一方、従業員に必要なデジタルスキルは変化し続けている。2023年4月のパネル調査ではセキュリティへの理解やコミュニケーションツールの活用が「必要なスキル」の重要項目に挙がったが、今後はプログラミングやAI/機械学習のスキルへのニーズも急速に高まっていくだろうと針生氏は予想している。また、セキュリティ関連の技術やコミュニケーションツールも次々と新しいものが登場し、その中身も変化していく。このような状況下では「企業は求められるスキルの変化も加味して、ITリテラシー教育に取り組むべき」だと同氏は強調した。

ITリテラシー教育「3つのステップ」- 大前提は?

では、どのようにITリテラシー教育を進めるべきなのか。針生氏は開発、手段、実践という3つのステップを提示し、順に説明していった。

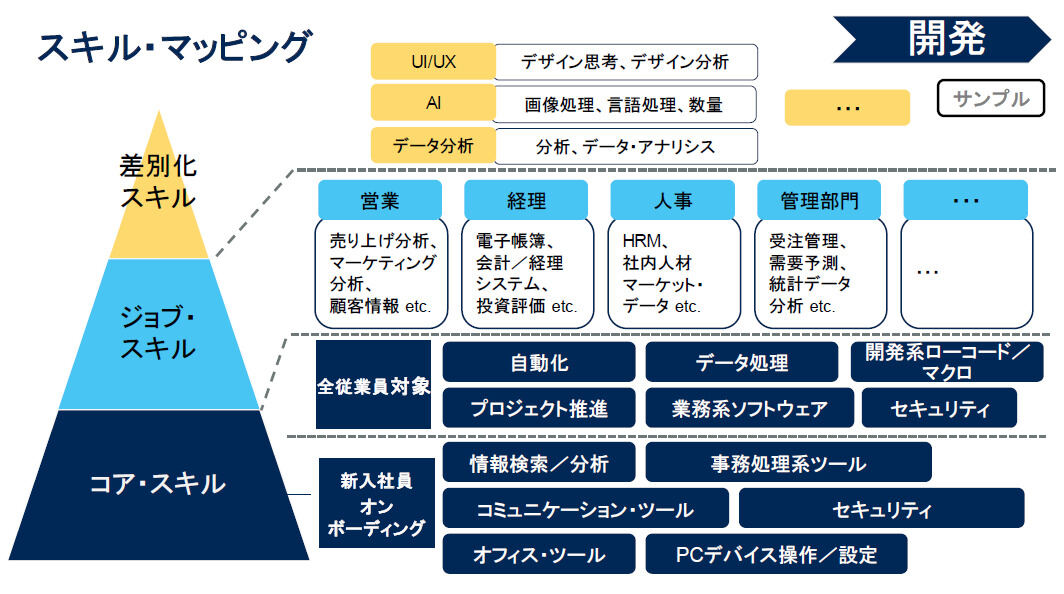

開発:スキルを体系化し、学ぶべきスキルを明確にする

開発とは、スキルの体系化である。ここで必要なのは、スキルマップを作成することだ。まずは従業員に必要なスキルを3つのレイヤーに分ける。全従業員が持つべき「コア・スキル」、役割に紐付く「ジョブ・スキル」、企業の差別化につながるような最新のスキルである「差別化スキル」だ。そして、それぞれに、どのようなスキルが該当するのかを明確にしていく。

ここでの注意点として針生氏が挙げるのが、目的により、同じスキルでもマッピングの場所が変わることだ。例えば、データ解析のスキルは、全社的なデータ活用の底上げを狙う場合、コア・スキルにマッピングされるが、データサイエンティストを育成し、特別なチームをつくりたいのであれば、ジョブ・スキルとなる。スキルマップを作成する際は、企業の戦略に沿ったマッピングを行うことが重要なのだ。

手段:各スキル習得のためにベストな方法を検討する

手段とは、適用手段の検討である。コア・スキルであれば、幅広い従業員を対象にするため、開放講座やオンライン研修、動画視聴などの方式がふさわしい。ジョブ・スキルの場合は、企業によって求めるスキルが異なるため、内部研修など、自社のためにカスタマイズした研修が適している。差別化スキルは、指名・選抜制にし、企業内大学のようなかたちを採るのも良いと針生氏は言う。

実践:アジャイルラーニングで、よりスムーズなスキル習得を目指す

実践とは、その言葉通りスキル習得の実践方法の工夫である。針生氏はここで「アジャイルラーニングの考えを採り入れるべき」だと提言した。これは学習を業務に組み込み、スキルを反復・継続することで効率の良いスキル習得を狙う方法だ。アジャイルラーニングの環境は、隙間時間にスキルを学べるようなオンデマンドの教育体系を整備したり、ビジネス部門にアンバサダーを設置したりすることで整えられるという。

「スキル習得で大切なのは、学ぶだけでなく、実行することです。実行・実践する仕組みをスキル習得の中に組み込みましょう」(針生氏)

同氏が事例として挙げたのは、住友生命保険が導入しているワークショップ形式の研修だ。ただ座学で学ぶだけでなく、手と口を動かすことでスキルの早期習得につながったり、グループで学ぶことで、コミュニケーションが深まったりといったメリットがあるそうだ。

ただし、開発、手段、実践の3つのステップを行う大前提として、「意識付け、つまりスキル向上の意義の周知がある」と針生氏は言う。従業員がいかにスキル向上を自分自身のこととして考えられるかが、ITリテラシー教育の要となるのだ。

新たなソリューションの有効活用を提言

最後に針生氏は、スキル向上をサポートする注目すべき新たなソリューションとして、以下の3つを挙げた。

1つ目は日常型AIである。さまざまな分野で活用が進むAIはITリテラシー教育の面でも今後、ますます活用が進んでいくことが見込まれる。使いどころとしては、文章やプレゼン資料の作成といったコア・スキルの習得などが考えられるだろう。

「AIがスキル向上にどのように役立つのか、まずは皆さん自身が試し、ベストプラクティスを集めましょう」(針生氏)

2つ目はデジタル・アダプション・プラットフォーム(DAP)だ。ユーザーにタイムリーにガイドを示してくれるDAPは誤入力による手戻りが減り、生産性向上につながる。また、管理者側にとっては、ユーザーが引っかかっているポイントが分かる、利用状況をモニタリングできるといったメリットがあるという。

3つ目はトレーニング・コンテンツ動画だ。本やマニュアルと比べ、ストーリー性があることから内容を理解しやすく、楽しみながら学べるのが動画の利点だと針生氏は述べた。

講演を通じて語られたのは、なりたい姿、こうなってほしい姿を明確にした上で、小さな学習ループを繰り返していくことの重要性だ。

「1年から1年半程度で達成できるような姿を描きましょう。このスパンがあまりにも長いと、途中でなりたい姿が変化してしまう可能性もあるため、注意が必要です」(針生氏)