NECは7月12日、「NEC印西データセンター」の報道関係者向け施設見学会を開催した。同施設の内部が報道関係者に公開されたのは、今回が初となる。

同データセンターは、SCSKとNECのデータセンター事業における協業の一環として、2022年4月にSCSKのデータセンター拠点の1つである「SCSK印西キャンパス」(千葉県)に開設されたものだ。施設の運営は、両社による合弁会社「SCSK NECデータセンターマネジメント」が担う。見学会では施設の設備面の特徴とともに、同社のデータセンター事業の方針が紹介された。

ブロックリダンダント方式UPSで電源を冗長化

SCSK印西キャンパスはS1、S2、S3と3棟のビルで構成されている。NECはこのうち、S3のビルを主体に、S1の一部の区画を使用し、ハウジングサービスやネットワークサービスを提供している。

同データセンターはキャンパス全体が洪積台地の上にあり、自然災害による被害を受けにくい場所に立地しているという。周囲40キロメートル以内に活断層がなく、海から20キロメートル、一級河川からは4キロメートル以上離れている。また、自治体によるハザードマップの被害想定区域外にも位置している。通信線も自治体のライフラインが通る共同講に引き込んでいるため、地震の影響を受けにくいそうだ。

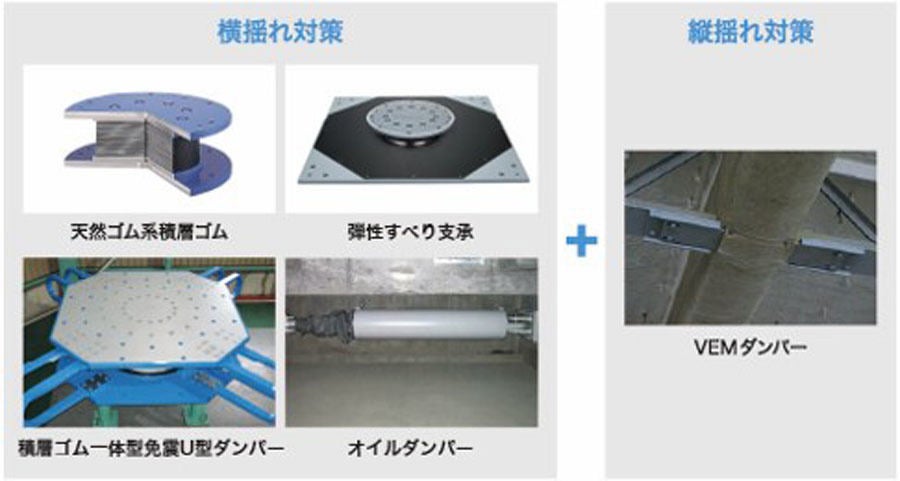

S1の建物の耐震設備には天然ゴム系積層ゴムが用いられている。S3には同設備を含めた4つの横揺れ対策とともに、縦揺れ対策として垂直制震(VEM)ダンパーが備わっている。

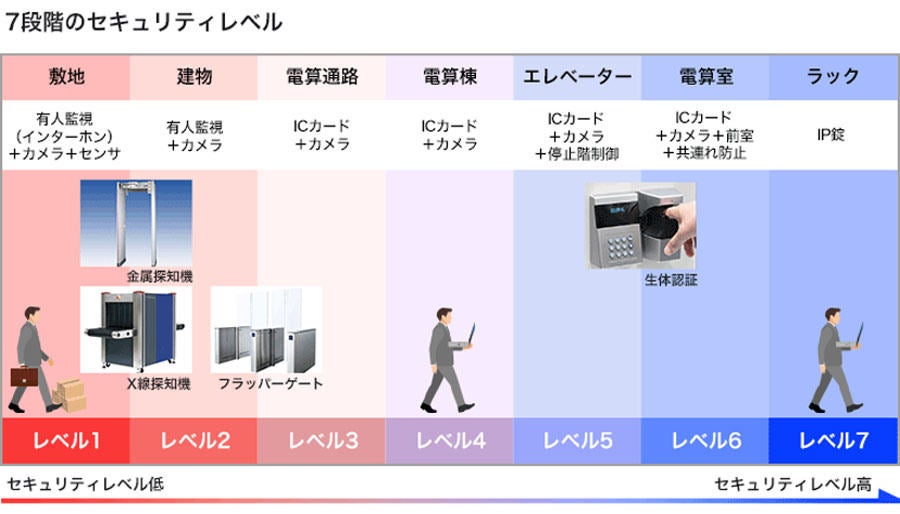

データセンター敷地内に入ってから電算室(サーバルーム)にあるラックの開錠までには、7段階のセキュリティレベルを設けている。要所ごとにICカード、監視カメラ、金属探知機、X線探知機、フラッパーゲート、生体認証などを利用している。

S3では、東京電力から本線・予備線の2系統で給電を受けている。また、電源冗長化のために、常用系(N+1構成)と同様の共通予備系を持つブロックリダンダント方式UPS(無停電電源装置)を採用しており、無給油で72時間連続稼働が可能な自家用発電機も備えている。

電算室には、ホットアイルとコールドアイルの区画を分離するアイルコンテイメント方式を採用。ラックを冷却する空調では、水を利用しない空冷フリークリングチラーを利用しており、空調が停止した時の冷却のために冷水バッファタンクも用意している。

このほか、比較的大型な海外製のサーバをラッキング済みでも搬入できるように、エレベータや搬入導線にも余裕を持たせているそうだ。

印西データセンターと同様の「クラウドHub」を西日本にも開設

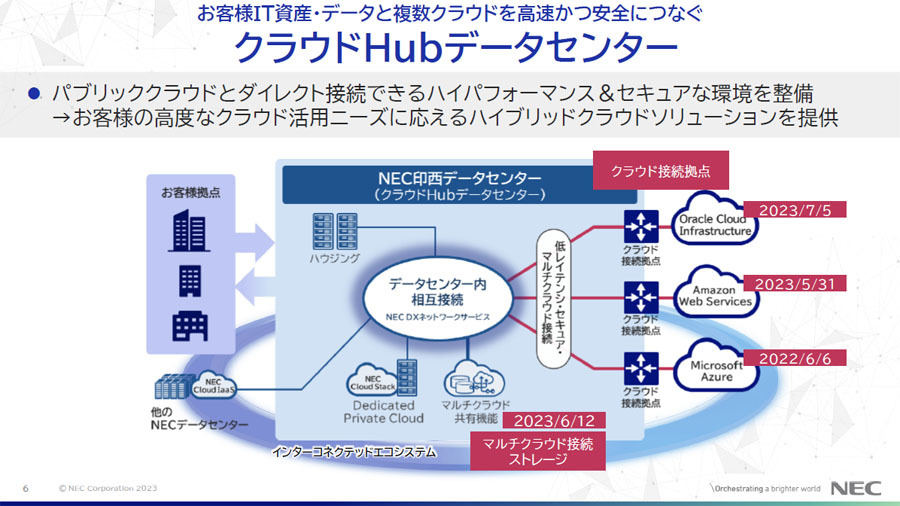

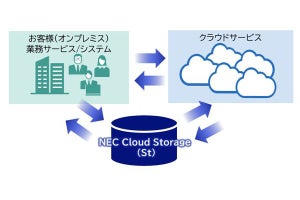

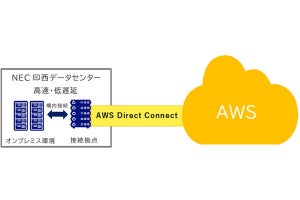

印西データセンターには、パブリッククラウドに専用回線を通じて直接接続が可能な接続拠点が設置されている。

現在は「Microsoft Azure」「Amazon Web Services(AWS)」「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」の接続拠点があり、NECによれば、これら3つのクラウドへ直接接続が可能なのは同データセンターだけだという。

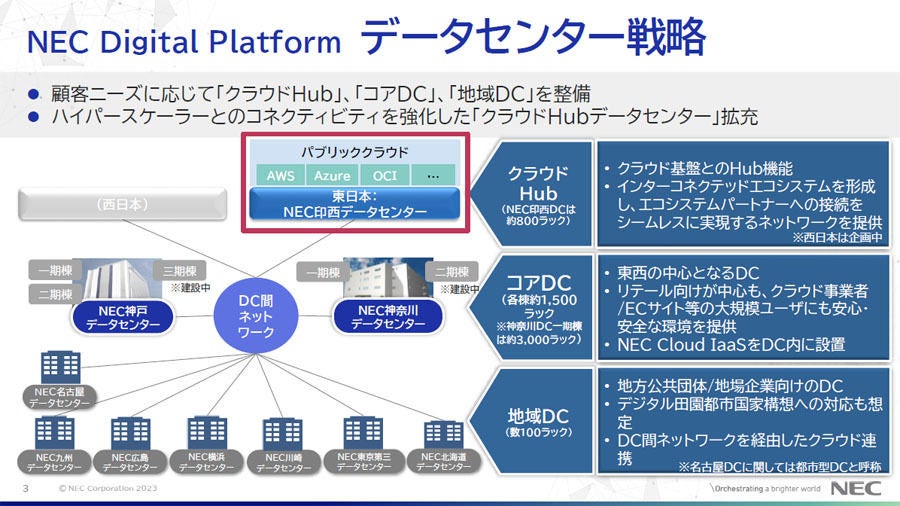

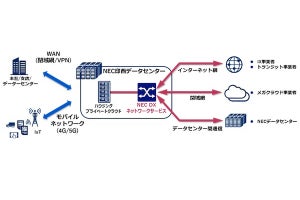

同社では、顧客ニーズに応じて3タイプのデータセンターを整備する事業戦略を採っている。見学会では、パブリッククラウドへのコネクティビティを重視した「クラウドHub」タイプのデータセンター拡充を進める構想が説明された。

現在は、クラウドHubタイプのほか、主にリテール向けにサーバやストレージ、ネットワークのリソースを提供する「コアDC」と、地方公共団体や地場企業にデータセンター機能を提供する「地域DC」を提供している。なお、NEC印西データセンターはクラウドHubに該当する。

NEC サービスプラットフォーム統括部 ディレクターの伊藤誠啓氏は、「データセンター事業者は、当社のようなSIer系、キャリア系、コネクティビティ強化型の専業事業者、ハイパースケーラー向け専業事業者の4つに大別される。だが、SIer系事業者はビジネス規模が大きいものの成長率は低いのが課題だ。市場におけるクラウド接続性のニーズが高まっている中で、当社はハイパースケーラーをはじめとしたクラウド事業者とのコネクティビティを強化することで成長率を高め、事業を拡大していく考えだ」と同社のデータセンター事業の方向性を説明した。

同社は、コアDCについては閉域でのクラウド接続サービスの接続拠点を拡充し、中~大規模案件の獲得を狙う方針だ。地域DCはデジタル田園都市構想にも対応できるよう整備を進める。データセンター間のネットワークを活用して、コアDCを介した地域DCからの閉域接続も可能にする計画だという。

他方で、印西データセンターでは将来的なスケーラビリティも確保している。同データセンターでは現状、最大で800ラックのキャパシティを有しており、それらが埋まりそうな場合は、新棟建設を含めSCSKと拡充を検討することになっているとのことだ。

このほか、西日本にもクラウドHubデータセンターを整備する構想が見学会では明かされた。

SCSKとパートナーを共同誘致し、ビジネス共創を目指す

NECはクラウドHubデータセンターを、単に複数のハイパースケーラーとの接続拠点として提供するのでなく、新たなビジネスを創出する場として整備していく。そのために、パートナーとの共創を進める「インターコネクテッドエコシステム」の構築を推進している。

同エコシステムは、クラウドHubデータセンターを中核に、IX(Internet Exchange Point)事業者、サービスプロバイダー、通信事業者などの企業とビジネス拡大を目指すものだ。

同社はエコシステムパートナーをSCSKと共同で誘致し、パブリッククラウドへの接続サービスとともに、両社の提供するサービスも組み合わせて提供することで、ステークホルダーのビジネス成長を狙う。サーバスペースの誘致のほか、顧客の相互送客などさまざまなビジネスコラボレーションの可能性を同社は想定している。

伊藤氏は、「例えば、パートナーが印西データセンターにサービス提供拠点を置くことで、マルチクラウドの連携をシームレスに行える。加えて、当社の顔認証技術や、SCSKの金融事業者向けサービスなどをデータセンター内の環境で活用することができる。当社としては、印西データセンターという基盤を利用して、既存事業やソリューションの価値を高め、新しい事業創出にも繋げていきたい」と語った。

同エコシステムは発展途上のコンセプトであり、NECでは時代の変化に応じて新しい技術やパートナーを積極的に取り込んでいく方針だ。印西データセンターにおいても、新たな技術やサービスを必要に応じて追加していくという。