資産形成が注目される今、生保の役割とは何か─。「我々がメインのターゲットとするのはマス層」と話すのは第一生命保険社長の隅野俊亮氏。同社は、生命保険会社としては珍しく、資産形成に向けたコンサルティング営業を強化している。今後、専門部隊を1000人にまで拡大する計画。中でも、「投資初心者」にいかにアプローチするかが問われる。2020年の不正事案、コロナ禍を乗り越え、反転攻勢に出られるか。

【あわせて読みたい】第一生命HD社長に菊田徹也氏 「海外事業、デジタルに注力する」

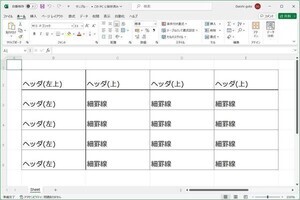

営業のデジタル化は試行錯誤が続く

「当社の存在意義は、フェイス・トゥ・フェイスでコンサルティングができる生涯設計デザイナー(営業職員)、これに尽きる」と話すのは、第一生命保険社長の隅野俊亮氏。

第一生命ホールディングスはグループとして、他にも第一フロンティア生命保険やネオファースト生命保険、あるいはデジタルなど、複数のチャネルを持つが、第一生命が担うのは、あくまでもリアルの営業職員チャネルだと強調。もちろん、時代の変化に合わせてのデジタル武装は大前提。

この3年ほど、生命保険業界全体でコロナ禍によって、それ以前のリアルによる顧客接点が持ちづらくなり苦戦が続いてきた。今は、リアルとデジタルのハイブリッドによる営業を確立すべく取り組んでいる最中。

全営業職員にスマートフォンなどのデジタル端末を配布し、顧客とオンラインミーティングができるようにしているが「デジタルの能力を最大限発揮できるレベルまでという意味では、まだ濃淡の差があるのは事実」と、まだ試行錯誤が続いている。

ただ同時に「営業職員も、全員が同じ型である必要はない。例えば、デジタルは弱いけど、人間力で圧倒的にお客様を掴むことができるメンバーは、その強みを発揮すればいい」と隅野氏は言う。最低限のデジタル武装をさせた上で、それぞれの営業職員の強みを発揮させるために組織としての柔軟性を持つことを意識している。

第一生命の場合はそれに加えて、2020年10月に、山口県の女性元営業職員が顧客から19億円超の金銭を不正に取得するという不祥事が起きた。

一部の人間が罪を犯したことが、会社全体の信用にかかわるということが強く実感された不祥事。これに対しては、データ解析などで不正を予兆するなど仕組み面での取り組みと同時に、営業で困っていることはないのかといった悩みに応える対話も重視してきた。

「この2年間は、この事案を大いに反省して、立ち止まるような形でコンプライアンス重視を再徹底してきた。営業現場には負荷をかけたが、必要なプロセスだったと思う」と隅野氏。

この間、営業活動を抑制したことに加え、コロナ禍もあって営業成績は厳しい状況となり、23年3月期の新契約年換算保険料は38%減となった。

「大量採用・大量脱落」と決別できるか?

ただ、コンプライアンス重視で「経営品質」を磨いてきたことは「健全な営業推進の大きな武器となり、他社との差別化につながる」(隅野氏)と前向きに捉える。そして、この2年間で不適切な事象は大幅に減少。

23年4月からの新年度を「再スタート」と位置づけ、営業推進にカジを切った。「役職員の意識の高さは大きな進歩。ただ、文化的な話は少しでもスピードを緩めると、どうしても慣れてしまう。企業風土の改革には不断の努力が必要。継続していく」と隅野氏。

もう1つ、生保業界共通の課題として、営業職員の「ターンオーバー」がある。これは「大量採用・大量脱落」のこと。

営業職員は多くの場合、1~3カ月程度の研修で営業現場に出るが、なかなか営業ノルマを達成できず、給与が上がらないことなどがターンオーバーにつながってきた。

隅野氏は「我々はターンオーバーと完全に決別するという心意気」と話す。第一生命ではコロナ前、不正事案前から、この取り組みを開始。

具体的には、入社後5年間の安定した給与制度、入社後1年間にわたる「みっちりした」(隅野氏)研修、採用数の上限設定、採用時に適性検査「SPI」を導入し、採用基準を厳格化といった取り組み。

特に意識したのは「社会保障制度」や「金融リテラシー」の教育。特に社会保障制度については、この知識がないとどうしても、拡販を指示された商品を売るだけになってしまう。

そうではなく顧客それぞれの収入、生活スタイル、家族構成があり、それに合わせた公的保障があることを知った上で、補完すべき保険を提案するというのが、本来の生保営業の姿。

そのため、研修では時間をかけて、一連の流れを習得させることを目指してきた。「かなり根付いてきた感覚がある」と隅野氏は手応えを感じている。そして今まさに、新しい研修を受けた営業職員が本格的に現場に出始めている。今期の業績に、その成果がどう表れてくるのかが、今から注目されている。

ネット銀行の開始も「資産形成」の一環

とはいえ、今の時代、生命保険商品だけで顧客との接点を維持するのは難しい。そこで、顧客接点を増やすべく、様々なサービスの導入を進めている。

例えば、22年にはペット保険大手のアイペットホールディングスを買収し、ペット保険に本格参入。他にも「iDeCo」(個人型確定拠出年金)や「自転車保険」など、顧客の幅広いニーズに応えるような商品を提供しようとしている。

隅野氏は「私自身、今日的なサブスク(定額課金)モデルの成功要素は2つあると見ている」と話す。1つは「常時接続」、もう1つは「常時進化」だという。

24時間365日、顧客がスマートフォンなどを通じて、第一生命のサービスにアクセスできる状態にあること、そして少しでもいいから常にサービスやアプリが進化していることで、顧客の心を動かすことが大事だということ。

23年3月から、住信SBIネット銀行と楽天銀行が提供するBaaS(Banking as a Service=サービスとしての銀行)を活用してネット銀行事業に参入したが、この事業も「常時接続」の1つ。

第一生命グループは顧客に提供する事業領域を「保障」、「資産形成・承継」、「健康・医療」、「つながり・絆」という4つの体験価値として定めているが、このネット銀行は「資産形成・承継」の強化に当たる。

隅野氏は資産形成への取り組みを「極めて有望な分野」と話す。実際、このネット銀行以外にも資産形成分野強化への取り組みは始まっている。岸田文雄政権による「資産所得倍増プラン」、足元の株高、さらには長引く低金利を受けて、日本国民の間で資産形成への意識は、かつてないほど高まる。

ただ、この分野には銀行や証券会社など、競合が多い。その中で生命保険会社として、どのように対抗していくのか?

「生保ならではの保険機能を備えた商品で、税制上の優遇メリットといった良さを生かすのは一つ。他にも保障と資産形成は密接不可分なつながりがある。そこに我々の強みを発揮できると思っている」(隅野氏)

そこで強化したのが、顧客の資産形成に向けた「コンサルティング営業」。「資産形成・承継・相続アドバイザー」という社内資格を設け、最終的には1000名を超える規模の部隊に育成する。今年度はそのうち、まず400名を育成、徹底的に金融リテラシーを学んでいる。

この仕事を担うのは、大学を卒業して入社し、大企業や官公庁に勤める顧客を担当する「ライフプロフェッショナル職」。「入口の段階で一段の資質を持つメンバーを真っ先に教育している」。彼女らは資産形成向けの保険だけでなく投資信託や前述のiDeCoなどを対面で販売していく。

また、第一生命グループには第一フロンティア生命という、資産形成向けの保険商品を扱う会社がある。ここに商品を追加することで、顧客の資産形成ニーズに応えていく。

重要なのは、今後初めて資産形成に取り組むという層の受け皿となることができるかどうか。千葉銀行など地方銀行が、リスクが高いとされる「仕組み債」を、きちんとした説明をせずに販売し、顧客に損失を与えたとされる問題は記憶に新しいが、投資初心者はどういった商品を買えばいいのかも含め、コンサルを求めている。

「我々のメインのターゲットとするのはマス層。必ずしもご自身で株や債券の売買をした経験のない、あるいはやったことはあるけれど、まだ詳しくないといった方々に寄り添うのが、我々のビジネスモデルなのかと思っている」と隅野氏。他の生保では本格的に取り組んでいるところはまだないだけに、差別化にもつながる。

株式会社化、巨額買収をバックグラウンドに

ただ、取り巻く環境は不透明だ。株価は高いが、米国のインフレと、それを受けた急激な金融引き締めは、中堅金融機関の破綻を招くなど、予断を許さない状況が続く。

日本では、日本銀行総裁に植田和男氏が就く新体制がスタート。足元では金融緩和を継続するなど、政策変更をしていないが、どこかで「正常化」への道を歩み始めると見られている。

「我々としては、緩やかなインフレ、金利上昇はビジネス上、圧倒的にポジティブ。その実現は願ってやまない。逆に、急激に金利が上がるとマクロ経済、我々のバランスシートにも影響を及ぼすため、新総裁の下での日銀の政策には注目している」と話す。

金利については、その変化を逐次モニターし、必要なヘッジポジションを持っている他、例えば米中堅地銀のような企業の破綻に関しても、「クレジットリスクのコントロールができている。100%ではないが、今のところ何ら影響を受けていない」と備えを強調。

また、コロナ禍では多くの給付金を支払った。「みなし入院」も対象としたことで、昨年度の支払い額は約1000億円。この影響などもあり、23年3月期の純利益は前期比53%減の1923億円という厳しい決算。

しかし隅野氏は「胸を張って誇りに思おうと社内には伝えている。生命保険会社として果たすべき役割を全うしたと思っている」と話す。

ある意味でコロナ禍は災害と同様、人々に生命保険の重要性を再認識させる機会になったと言える。ここで築いた顧客との接点を生かし、今後改めて保険の重要性を訴求し続けることができるかが問われる。

「この2年間は第一生命の社員全員にとって、歴史的にも厳しい時期だったが、チーム一丸となって活気を取り戻し、前に走っていきたい」

隅野氏は1969年10月千葉県生まれ。92年東京大学法学部卒業後、第一生命入社。21年第一生命ホールディングス取締役常務執行役員、22年4月第一生命常務執行役員、23年4月に第一生命社長就任。

千葉県流山市に生まれたが、父親の仕事の関係で幼少期にイギリスに住んでいた。そこでは周囲の子供が皆、サッカーに取り組んでいたこともあり自然と始めたが、中学、高校、大学、さらには社会人になって現在に至るまで続けている。

これまでに厳しかった経験として、2010年の「株式会社化」を挙げる。水面下で検討を開始した当初から関わり、計画全体をゼロから設計した他、上場準備や資本政策などに、現会長の稲垣精二氏とともに携わった。

当時は08年に「リーマンショック」が起きたこともあり、「我々の財務も相当傷んだ」(隅野氏)。その中で、上場するのか、しないのか、上場するとしてもどんな財務的な手当をして実現するのかなどに知恵を絞り、劣後ローンによる資金調達などを実行。無事に上場を果たし「本当に寝る暇もなく走り切った」と振り返る。

もう一つのバックグラウンドとして、14年の米保険会社・プロテクティブライフの買収を挙げる。当時約5800億円という巨費を投じたが、隅野氏は検討初期段階から関与。

この買収は、日本ではほぼ事例のない、増資を伴うM&A(企業の合併・買収)だった。引受証券会社と激論を交わしながら、M&Aを実現。今やプロテクティブは、同社を通じたM&Aの実行など、第一生命グループにとって海外における重要企業となっている。

23年4月のトップ交代では、持ち株会社である第一生命HD社長に菊田徹也氏が就くなど、持ち株会社と事業会社の社長の役割が分離された。それだけ、第一生命グループの事業ウイングが広がっているということの表れでもある。

隅野氏は自身の役割を「お客様のところに足を運んで声を聞く、あるいは営業現場の悩みや期待を吸い上げて経営に生かしていく。それを愚直に実行していくこと」と話す。

この2、3年のマイナス状況から反転し、人口減少の厳しい日本市場での競争を生き残ることができるか。現場との対話が、そのカギを握っている。生保の存在意義は何かを追求し続ける日々だ。