PwCコンサルティングは6月2日、同社が行った「世界働き手実態・幸福度調査2023」をもとに、海外展開において日系企業が世界の働き手から選ばれるためのアプローチについて語るメディアセミナーを実施した。

セミナーにはPwCコンサルティングStrategy&ディレクターの髙木健一氏、同社Business Transformation Consultingマネージャーの林秀光氏らが登壇し、調査概要の説明や分析結果から見る世界の働き手たちの特性について語った。なお、同調査では、アジア圏でも幸福度にばらつきがあり、幸福度の水準は日本が最低であることが判明している。

本稿ではその一部始終を紹介する。

3つのポイントから見るウェルビーイングの在り方

最初に登壇した髙木氏は、以下のような言葉でセミナーをスタートした。

「PwCコンサルティングは、『幸福・ウェルビーイング』を起点した企業変革として『ウェルビーイングトランスフォーメーション(WX)』を提唱・推進してきました。2022年6月には、その動きをより加速すべく『PwCコンサルティング幸福度イニシアチブ(Happiness and Well-being Design Initiative)』を立ち上げ、当社内でのWXを通じた従業員の幸福度・ウェルビーイング向上に取り組んでおります。今回の調査、提言もWXの活動の一環として重要な成果になると期待しております。また、この提言により日系企業の成長に資することができれば幸いです」(髙木氏)

このような想いから、現在の世界各国の働き手における仕事観や働き方に関わる実態把握や世界各国の働き手の幸福度合いおよびそのメカニズムの把握を目的として実施された「世界働き手実態・幸福度調査2023」。具体的には、「各国の働き手の幸福・ウェルビーイングの在り方」「各国の働き手における幸福度・ウェルビーイングとパフォーマンスとの関係性」「海外の優れた働き手の獲得に向けて日系企業が採るべきアプローチ」という3つのポイントを中心に調査を行ったという。

今回の調査は、日本・米国・インド・タイ・韓国・中国の計6カ国の25歳~59歳の男女4,700名を対象に行われ、以下の5つの項目にまつわる質問がなされた。

- 属性について(性別・年代・居住地・就業形態・個人年収など)

- 日常生活について(BIG5性格特性など)

- 幸福度合いについて(現在の幸福度合い、幸福度の主要因子に対する考え など)

- 仕事に関わる行動や仕事観について

- 転職回数、生産性・創造性発揮状況

- 働く上での要素別重要度・充足度、定着意向、e-NPS(エンプロイー・ネットプロモータースコア)、ワークエンゲージメント、志向するリーダーシップスタイル など

- 日系企業に対する評価(同一条件受領時の最優先検討度合い、日系企業と聞いて思い浮かぶこと など)

以下、調査結果について詳しく紹介しよう。

日本はアジア圏で最も幸福度が低い?

今回の調査で、特に鍵となるのは、「同じアジア圏でも幸福度にはばらつきがあり、幸福度の水準は日本が最低」という結果になったことだ。

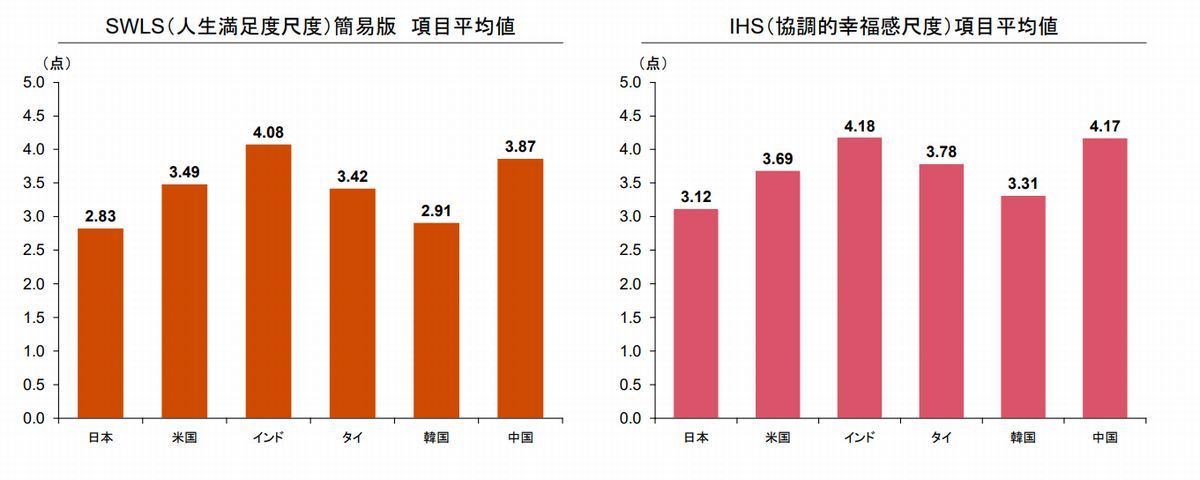

SWLS(人生満足度尺度:その人が主観的に感じている幸福度)とIHS(協調的幸福感尺度:「大切な人を幸せにできているか」「平凡だが安定した日々を過ごしているか」といった自分の周りに対して感じている幸福度)という2つの項目について、5点を満点として調査したところ、アジアの中ではインド、中国の2カ国は突出して幸福感が高い水準にあり、日本が最低値であるという結果となった。

SWLSにおいては、最高値であるインドの4.08と比べて、日本の値は2.83であり、1.25もの開きがあることが分かっている。

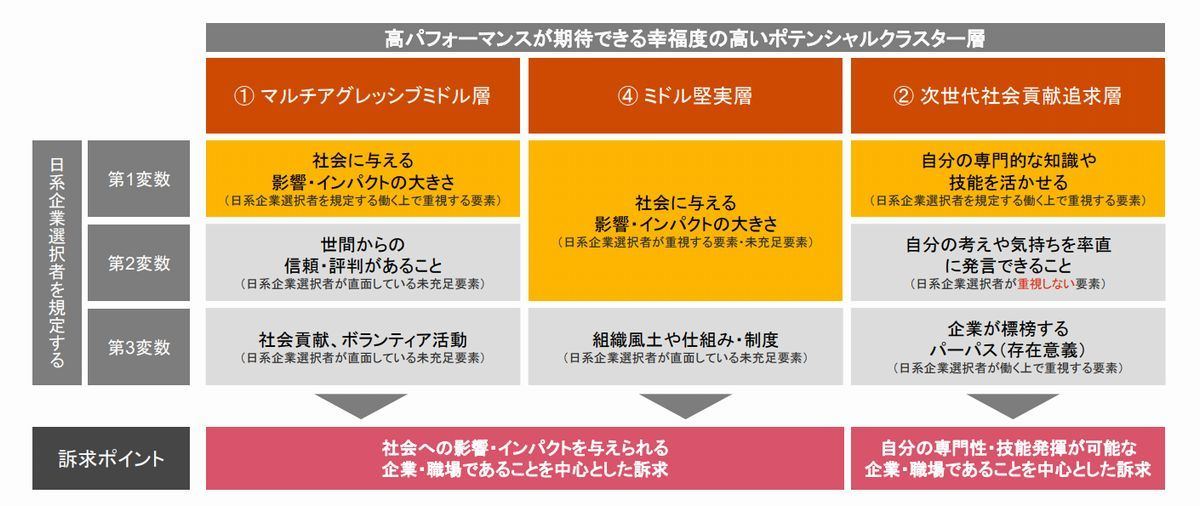

では、日本のウェルビーイングの体制が整っていないのかと思う一方で、「マルチアグレッシブミドル層」「次世代社会貢献追求層」「ミドル堅実層」という幸福度の高い3つのクラスターは同一待遇であれば日系企業を選ぶ人も多いという。

「幸福度はSWLS・IHSともに7クラスター中最も高いクラスターである『マルチアグレッシブミドル層』をはじめ、『次世代社会貢献追求層』『ミドル堅実層』などの高パフォーマンスが期待できる幸福度の高いポテンシャルクラスター層は、同一待遇であれば日系企業を選ぶ人も多いことが分かっています。今後はこうした傾向を高めるため、働き手のクラスターのツボを考慮した上で日系企業へ効果的に誘引を図ることが必要です」(林氏)

マルチアグレッシブミドル層やミドル堅実層などに対しては、社会への影響・インパクトを与えられる企業・職場であることを中心とした訴求を行うことが求められる。また、次世代社会貢献追求層には自分の専門性・技能発揮が可能な 訴求ポイント 企業・職場であることを中心とした訴求を行うことが大切になっているという。