Dell Technologiesが5月25日まで米ラスベガスで「Dell Technologies World 2023」を開催している。2日目の基調講演では、共同COOのJeff Clarke氏が登場し、AIにおけるNVIDIAの提携などを発表した。創業者兼CEOのMichael Dell氏が登壇した初日の基調講演の内容はこちらで確認いただきたい。

2022年に約2400件の特許取得、AmazonやApple凌ぐ

Clarke氏は、Dellのイノベーションを示す数字の紹介から講演をスタートした。

「2022年(会計年)は120以上の新製品をローンチした。2023年は13週間で30のインフラをローンチした。この中にはProject Alpineなどが含まれ、APEXポートフォリオを拡大してデバイスも対象となった。ストレージポートフォリオでは2000件以上の新機能を追加しており、次世代のAMDとIntelのCPUを搭載した16世代のサーバを市場に先駆けて発表した。この中には、AIに特化した製品も含まれる」(Clarke氏)

サステナビリティの取り組みも進めており、2022年だけで50万ポンド以上の海洋投棄プラスチックを製品やパッケージに再利用したという。

研究開発では2022年に約2400件の特許を取得、「Intelの次だが、Apple、Microsoft、Amazonより多い」と、Clarke氏は胸を張った。

最後に紹介されたのが、サプライチェーンだ。Clarke氏は、「デジタル化、回復力に投資し、地域的な多様化も進めた」「素晴らしい1年だった。業界で我々のイノベーションに匹敵するところはない」と語っていた。

AI活用の課題クリアに向けNVIDIAと提携

さて、世界中で「ChatGPT」などの生成AIが話題だ。CEOのMichael Dell氏は初日の基調講演で、PC、インターネット、スマートフォンと同じように産業、生活、仕事を変えるものになる」と述べた。Clarke氏も「自然言語処理は新しいものではない」としながら、「最新のモデルはチューリングテストに合格し、ゲームチェンジャーになった。非常にパワフルで、ディスラプティブ(破壊的)だ」と述べた。

しかし、AIを活用するにあたっては課題もある。「要件を満たすインフラを導入し、自社のデータを使う簡単な方法が必要」とClarke氏。そこで、Dellが手を組むのがNVIDIAだ。

DellとNVIDIAは今回、「Project Helix」としてジェネレーティブAIモデルをオンプレミスで構築・管理できるイニシアティブを発表した。同イニシアティブでは、Dellの「PowerEdge XE9680」「PowerEdge R760xa」などのサーバとNVIDIAのH100 Tensor Core GPUs、NVIDIA Networkingなどを組み合わせる。

このイニシアティブには、NVIDIAの「AI Enterprise」、生成AIモデルの構築や展開ができる「NeMo Guardrails」などのソフトウェアも含まれ、ストレージとして「Dell PowerScale」「Dell ECS Enterprise Object Storage」などを組み合わせることができる。

NVIDIAの創業者Huang氏「データセンターはAIファクトリーになる」

ビデオで登場したNVIDIAの創業者兼CEO、Jensen Huang氏は、ジェネレーティブAIをPCやインターネットなどこれまでの革新的技術に並べながら、次の3つの特徴があるとした。

- 簡単に使えるアプリケーション

- さまざまなものと接続できるAPI

- “人”がプログラミング言語となる新しいコンピューティングプラットフォーム

「これらを企業が活用するにあたって、データがあるオンプレミス、エッジで行うことが重要。これにより高速に答えが得られる。文脈になる情報が多いほど、優れた推論になる」とHuang氏。企業は自社のデータとAIファウンデーションモデルを使って、カスタムモデルを構築できる。

Huang氏は「企業は自社が持つ専門知識、独自のデータを活用して、インテリジェンスに変えることができる」と述べ、生成AIがもたらす新しい世代は「データセンターではなくAIファクトリーになる」と述べた。

デモでは、ゴルフ用品店が自社データを使ってカスタマイズした大規模言語モデルと汎用の大規模言語モデルにおいて、チャットボットの回答を比較した。

「新しいドライバーが必要」と入力すると、汎用の言語モデルはレビューの高い運転手を薦めたが、カスタマイズ版では以前の購買履歴に基づきドライバーを推奨した。

エッジの実装から運用までを安全に「NativeEdge」発表

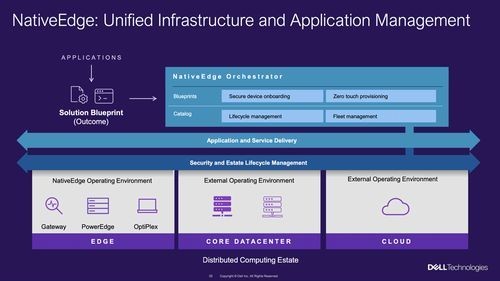

エッジについては「NativeEdge」が発表された。これは2022年10月に「Project Frontier」として発表していたもので、「エッジオペレーションソフトウェアプラットフォーム」と銘打つ。

NativeEdgeは、安全なデバイスオンボード、遠隔からの管理、マルチクラウドでのアプリケーションのオーケストレーションなど、エッジのライフサイクル全体を支援する。これにより、例えばチェーン店などで、箱から出した状態でエッジデバイスが使えるようになる(現地に人が入って設定する必要はない)。

中でも重要な機能として、Clarke氏は、「ゼロトラストインフラによりゼロタッチでの導入、ライフサイクル管理を可能にする」「エッジの資産全体でコンテナ化、仮想化されたアプリケーションを集中して展開できる」と2つを強調した。

セキュリティでは、 ゼロトラストをエンド・ツー・エンドで提供する「Project Fort Zero」も紹介した。これはDellが連邦政府との官民パートナーシップで進めているもので、約30社と協業する。今後12カ月以内に米国防省(DoD)のゼロトラストアーキテクチャ計画を満たすかどうかの検証を受けた後に、製品として提供を開始するという。

これにより、ゼロトラストのIT環境を構築できる。ユースケースとしてオンプレミスのデータセンター、遠隔にある拠点、一時的な運用現場などを想定している。

Clarke氏は「ゼロトラストはマーケティングで多用されている」と述べ、Dellにおける定義を「内部にあるすべてのアプリケーション、接続されているすべてのデバイスを信用しないこと」と説明した。Project Fort Zeroにより「統合にまつわる負担をDellが吸収することで、容易に実現できるようになる」とした。

Dell Technologies Worldではまた、アナリティクス分野でDatabricksとの提携も発表された。これにより、Dellの顧客はオンプレまたはコロケーションにあるDellのオブジェクトストレージとDatabricksを接続し、データ分析、結果の保存と安全な共有などができるようになるという。