日本企業はマーケティングが弱い、と指摘されることが多い。その理由は簡単で、これまでは“マーケティングしなくても良い領域で戦ってこられた”からだ。しかし、市場がグローバル化し、競争が激化した現代ではそうはいかない。特に既存客の売上を最大化するためには、状況に応じた適切なマーケティングの実践が必須になる。

そこで注目されているマーケティング手法の一つが、「ABM(アカウントベースドマーケティング)」だ。ABMとはどのような手法で、なぜ実践すべきなのか。

1月24日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム Marketing Day 2023 Jan. 顧客価値を創造するマーケティング経営」にシンフォニーマーケティング 代表取締役の庭山一郎氏が登壇。「ABM推進に成功した日本企業の『儲けのしくみ』」と題し、日本企業が抱える課題と、ABMによる解決策を語った。

「納品」で勝負し、「マーケティング」をしてこなかった日本企業

庭山氏によると、日本のB2Bマーケティングは二極化しているという。

1つはサブスクリプションだ。製品やサービスを定期購入してもらうことで、企業は長期的に利益を得るビジネスモデルである。こうした商材は価格やマージンが安くなることが多く、あまり営業のリソースを使うわけにはいかない。よって、マーケティングは自然とCMなどが主流になる。

もう1つは比較的高価格な製品・サービスを売るための、営業担当者によるマーケティングである。リードを獲得し、ナーチャリングしてアポをとり、ラストワンマイルを営業担当者が埋めていく。従来からある対面営業がこれにあたる。

では、ABMとはどのようなマーケティングなのか。

その定義は以下の通りである。

「全社の顧客情報を統合し、マーケティングと営業の連携によって、定義されたターゲットアカウントからの売上最大化を目指す戦略的マーケティング」

ABMのルーツは、1993年の米国に遡る。ドン・ペパーズ (Don Peppers)とマーサ・ロジャーズ(Martha Rogers)が著した書籍『ONE to ONEマーケティング - 顧客リレーションシップ戦略』(発行:ダイヤモンド社)の中で語られている概念に“ライフタイムバリュー (1人の人間、あるいは会社が特定の会社に対してどれだけの利益をもたらすか) ”があり、これこそがABMの本質と言える。

日本企業におけるマーケティングの「弱点」

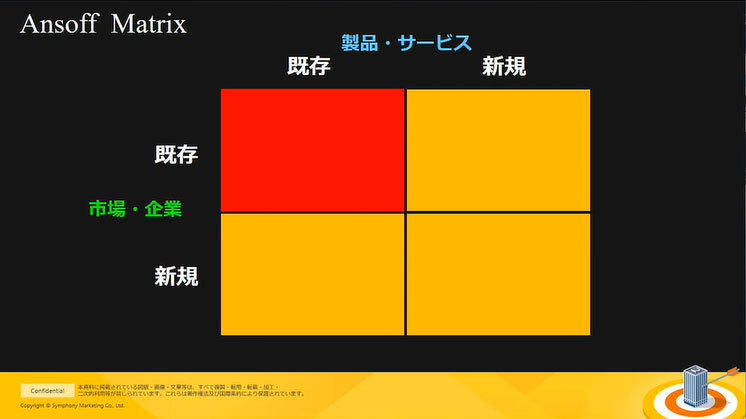

ここで庭山氏は、1つのマトリックスを提示した。

まず、縦軸は市場・企業の軸だ。「既存客」と「新規客」に分かれる。次に横軸は製品・サービス軸。こちらも「既存サービス」と「新規サービス」に分かれる。

このマトリックスで分かるのは、自社の売上の分布である。

昔からの顧客に昔からの定番製品が売れているのであれば、その売上は「既存客」と「既存製品・サービス」が交わるマトリックスに位置することになる。

こうして分析すると、「面白いことが分かる」と同氏は言う。

「多くの企業は上位2割の顧客で8割の売上を稼いでいます。これをパレートの法則と言います。そして、その売上は“既存のお得意さまに対して既存の製品で稼いでいる”ことがほとんどなのです」(庭山氏)

ここにこそ、日本企業のマーケティングにおける弱点があると庭山氏は指摘する。

なぜなら、お得意さまに既存製品・サービスを販売するだけなら、マーケティングは必要ないからだ。重要なのは、いかに不良品を出さず納期を守るかであり、この点にかけて日本企業は今も世界一と言われている。

しかし、マーケティングについては、してこなかったのだから、得意な訳がない。

「日本は戦後70年、そのような状況でした。だからマーケティングが退化しているし、マーケティングを専門的に学んだCMOもいないことが多いのです」(庭山氏)

それでも、製品・サービスの完成度と納期で戦えていたうちは良かったが、市場がグローバル化し、日本企業の成長が止まったことで問題が顕在化した。

“既存客に対して既存製品・サービスを提供する”というビジネスから脱し、マトリクスのその他の象限を目指すのであれば、必要になるのがマーケティングだ。特に、”既存客に対して新規製品・サービスを売る”のであれば、これまでとは違ったマーケティングの考え方が必要になると庭山氏は言う。

それこそが、冒頭で紹介した「ABM」である。

“営業のエース”では新製品が売れない理由

なぜ、既存客――すなわち得意先に新規製品・サービスを販売するためにABMが有効なのか。それは、既存の売り方では得意先の売上を最大化することが難しいからだ。

多くの企業の場合、得意先にはすでに営業担当者が張り付いている。それも、腕利きの営業やチーム、信頼関係のある優秀な販売代理店といったエースがついていることが多い。

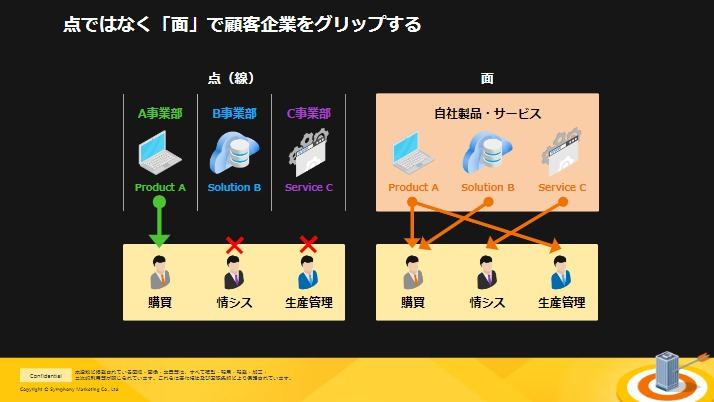

それなら、彼らが新製品・サービスを売り込めばいいのではと思いがちだが、そうではない。これまで得意先に対して既存製品・サービスを売っていただけの場合、得意先にコンタクトするための手段としてヒューマンインタフェースしかないのが実情なのだ。

どれだけ優秀な営業担当者であっても、人間である以上、肉体と時間の制約を受ける。その中で新製品・サービスを売るのは大変なことだ。これまで行ったことのない部署にコンタクトし、会ったことのない相手に会うところからスタートすることになる。既存製品・サービスの売上を守りながら、新規部署を開拓するのはなかなかできることではない。

庭山氏によると、ターゲットとなる1社に6つの事業所があり、127人のコンタクトポイント(コンタクトすべき相手)がいたとして、自社の営業担当者がカバーできているのは平均で9人しかいないのだという。当然、面識のない人には情報が伝わらないし、その時間もない。

そこで、ABMではデジタルを活用する。

営業をデジタルでカバーすることにより、人と人という「点のつながり」ではなく、「面」で顧客企業をグリップするのだ。その結果、いろいろな新製品やサービスを知ってもらったり使ってもらったりできるし、最終的にターゲット企業に対する売上を最大化できる。また、競合の付け入る隙を防ぐことにもつながる。これもABMの隠れた効果だ。