KDDIは2月21日と22日に、パートナー企業らとのDX(デジタルトランスフォーメーション)事例を紹介するイベント「KDDI SUMMIT 2023」をオンラインで開催する。初日となる21日には代表取締役社長の髙橋誠氏が登場し、基調講演として「誰もが思いを実現できる社会」と題し、同社の取り組みを紹介した。

KDDIが目指す「通信の進化」と、その活用事例

同社は2022年5月に、「つなぐチカラを進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる」を2030年までのビジョンとして掲げた。髙橋氏はつなぐことが同社の使命であるとして、「命をつなぐ」「暮らしをつなぐ」「心をつなぐ」の3つの軸を紹介した。

命をつなぐため取り組みとして、災害対策や通信基盤の強靭化を進めるという。また、暮らしをつなぐために地方・都市の持続的な発展や次世代の育成に取り組む。そして、心をつなぐためには安心で豊かなデジタル社会を構築し、多様性を尊重しながら健康や生きがいのある環境づくりを図るとしている。

ここで、髙橋氏は「あらゆるものに通信がますます溶け込んでいく時代に、つなぐ力の進化は急務である」と強調した。

近年は5G(第5世代移動通信システム)通信エリアが徐々に拡大しており、これに伴って5G利用者も増加している。5G契約浸透率は既に49%に達しているそうだ。

「われわれが5G通信を拡大する際にこだわっているのは、お客様の行動動線だ。人がどのように生活しているのかを考えながら、必要な場所にいち早く5G通信を届けていく」(髙橋氏)

"つなぐ使命"をさらに進化させるために現在注力しているのが、法人向けの5G SA(Stand Alone)である。5Gネットワークを仮想的に分割してアプリケーション用途に応じた品質を保証する「ネットワークスライシング技術」と、ユーザーに近い場所にエッジサーバを設置して低レンテンシでの通信を提供する「MEC(Multi-access Edge Computing)」が5G SAを実現するための主要技術だ。

現在KDDIはソニーと共に、5G SAビジネス共創に向けた技術検証を進めているという。ソニーが提供するゲームアプリで用いるための、ゲーム映像専用ネットワークスライスとゲーム操作信号専用のネットワークスライスを提供することで、より快適なゲームの操作性が見込めるとのことだ。

これにより、ソニーは自社のゲームアプリを自社のネットワークで提供できるようになる。KDDIはそのための環境を整える立場として、通信を進化させる。

通信の進化を狙うKDDIは、「Starlink(スターリンク)」と手を組み、宇宙からのエリアカバーにも挑戦する。Starlinkとは、高度約500キロメートルほどの低軌道上を周回する数千機の通信衛星を用いる衛星コンステレーション。衛星を介して通信を行うため、これまではつながりづらかった山小屋や離島、海上などでも通信を利用できるようになる。

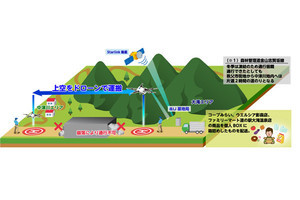

同社は災害発生時の通信活用にも積極的だ。2022年9月に発生した土砂崩落によって、物流が寸断された秩父市中津川地内の住民に対し、ドローンを用いて物資の定期配送を開始している。なお、この付近はもともと通信エリアではなかったそうで、今回Starlinkの基地局を敷設してドローンを飛ばしているとのことだ。

これからは「サテライトグロース戦略」で成長を

KDDIのこれからの戦略は、事業を太陽系の惑星に見立てた「サテライトグロース戦略」だそうだ。太陽、つまり事業の中心に位置するのは5G通信である。その周りには「DX」「LX(ライフトランスフォーメーション)」「エネルギー」「金融」「地域共創」が回っている。さらに外側では、「宇宙」「教育」「モビリティ」「ヘルスケア」が成長の機会を待っている。

昨今は人口減少や地政学的リスク、原油価格の高騰など、私たちを取り巻く環境は先読みが難しくなっている。そうした中で、同社は「KDDI Digital Twin for All」を打ち出した。これは、デジタルツインを活用した新たなビジネス創出と持続化を促す方針だ。

デジタルツインとは、普段われわれが過ごしている現実空間にIoT(Internet of Things:モノのインターネット)端末やセンシング技術などを用いてデジタルデータを収集し、まるでツイン(双子)のようにサイバー空間に表現する技術だ。サイバー空間ではより現実に近いデータ分析が可能となるため、サイバー空間で得られた分析結果を現実空間にフィードバックすることで、人流や物流を高精度にシミュレーションできるようになる。

KDDIがデジタルツインを活用して変革を促すのは、「DX」と「LX」の2つの領域。DXは主に法人向けサービスとして展開する。AI(Artificial Intelligence:人工知能)による人流分析でスマートシティを推進する「GEOTRA」や、自律飛行ドローンを用いた老朽化インフラの判定などがその例だ。また、JR東日本と共に、人とロボットが共生する未来を目指して、都市のデータをリアルタイムに収集してAIで分析し、ロボットに最適な動作を指示する取り組みなども始めている。

一方のLXは一般生活者向けのサービスとして展開する。バーチャル渋谷やバーチャル大阪などの「都市連動型メタバース」がその最たる例だ。これまでにメタバース空間での音楽ライブやEC(Electronic Commerce:電子商取引)などを手掛けてきたが、今後はバーチャルauショップも追加する予定だ。

髙橋氏は「KDDIとしては、自社だけでなくパートナー企業とも一緒に企業価値を高めていきたい。互いの企業の経済価値、社会価値、環境価値が高まることによって、社会の持続的な成長につなげられるような循環を起こしていきたい。そして、社会の持続的な成長が実現された後に、それがまた当社やパートナー企業の企業価値向上につながる『サステナビリティ経営』を目指す」と述べて講演を結んだ。