マネーフォワードは2月16日、メディア向けに「デジタルインボイスとマネーフォワードのこれから~Peppolサービスプロバイダーのデジタル庁認定について~」と題した解説会を開いた。説明は、マネーフォワード 執行役員 マネーフォワードビジネスカンパニーCSOの山田一也氏が行った。

マネーフォワードでは、同日にPeppol(ペポル)サービスプロバイダーとしてデジタル庁から認定を受けたと発表している。インボイス制度においては昨年末に公表された「令和5年度税制改正大綱」で適格請求書発行事業者の申請期限が9月末まで延長されている。

電子インボイスとデジタルインボイスの違い

そもそも、読者の方は「インボイスの電子化(電子インボイス)」と「デジタルインボイス」の違いをご存知だろうか。

筆者は正直なところ、あまり理解ができていないのが現状だ。同社が企業を対象に実施したアンケート調査によると法人においてデジタルインボイスを「知っている」「少し知っている」と回答したのは5割となっている。

デジタルインボイスとは「請求業務をデータの送受信で完結させる方法」と位置付けられ、請求業務の負荷が増すインボイス制度の施行と同時に普及させていくことで、請求業務に関わる作業を削減することができるというものだ。

また、デジタル庁と民間ベンダー各社が協力して推進を行う「EIPA(デジタルインボイス推進協議会)」も発足し、ベンダーや官民の垣根を超えて普及に努めていくとしている。EIPAでは電子インボイスではなく、デジタルインボイスの呼称にこだわり明確な区別をしている。筆者自身の勉強の意味も込めて、ここで2つの違いをおさらいしてみる。

電子インボイスは、紙書類を使用せずに請求書のPDFを添付して送受信し、受信側は請求書記載情報の読み取りと入力作業が必要になり、AI OCR技術が重宝される。

一方、デジタルインボイスは請求情報をデータで送受信し、受信した請求データが自社の会計ソフトにそのままインプットされるため入力作業は不要、受信側もPeppolへの対応が必要となる。

請求書を受領する場合は、電子インボイスは請求書を紙・OCRで受領し、適格請求書の有無や消費税率、フォーマットを確認したうえで仕訳、経費計算、振込、消込などの打ち込み作業を行うが、デジタルインボイスはPeppolにより請求書の内容を自動的に認識するため、受領からワンストップで会計処理が完了する。

請求書を送付する場合は、電子インボイスは郵送、PDF、ベンダーの会計ソフトを利用したデータの送受信だったが、デジタルインボイスでは送付の手法はベンダーを問わず1つに統一することが可能になる。

デジタルインボイスの要、「Peppol」

請求書の受領、送付、いずれの場合でも重要となるのがPeppolだ。Peppolはインターネット上でデジタルドキュメントをやり取りするための文書仕様、運用ルール、ネットワークのグローバルな標準仕様。

欧州発祥だが近年ではシンガポールやオーストラリア、ニュージーランドなどでも採用の動きがあり、Peppolをベースとしたデジタル経済圏の構築が進みつつある。デジタル庁と民間ベンダーにより選定された国内の標準仕様「JPPINT」を公表しており、アクセスポイントプロバイダーの認定も進み、ベンダー各社はPeppolを通じたサービスの提供が可能になる。

山田氏は「送り手と受け手の各サービスをデジタルインボイスの対応をしても、いきなりデジタルインボイスを送ることができる、というわけではありません」と話す。

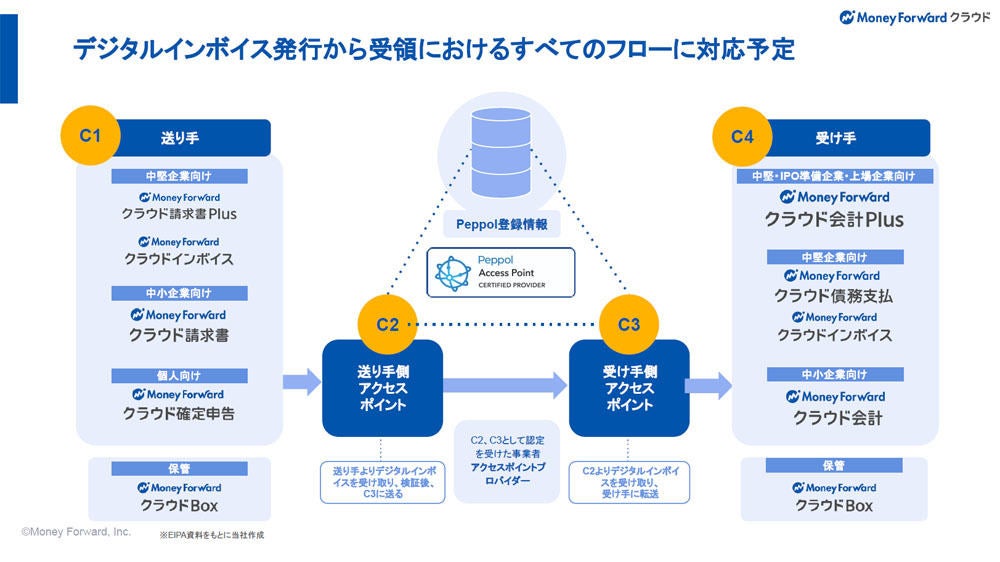

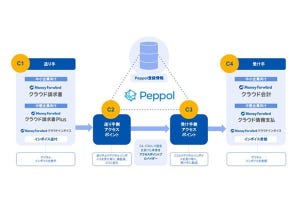

ここで重要なことが、Peppolのネットワークは4コーナー(フォーコーナー)モデルの原理にもとづいているということだ。請求書の送付・受領においては、送付側の目的は受領側の会計ソフトに情報を正しく送信することになる。

そのため、Peppolはまず送付側(C1、下図を参照)の請求書サービス、形式を問わず、送付側のアクセスポイント(C2)で共通の形式に変換され、その後ネットワーク内で必要な識別情報を受領側のアクセスポイント(C3)に送り、C3は請求書を受け取り、受領側(C4)が希望する形式に変換する。

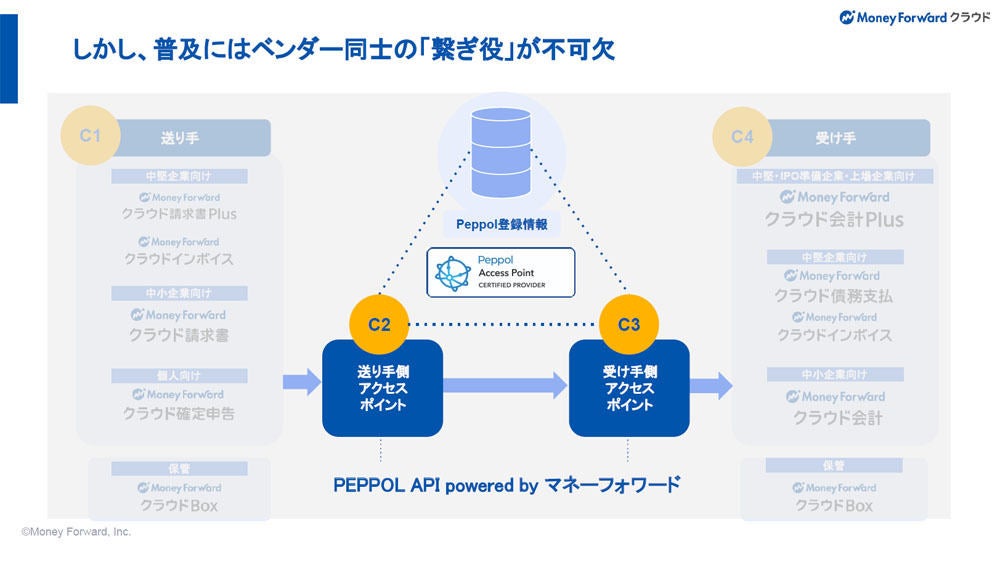

山田氏は「デジタルインボイスを送るためにはC2、C3というアクセスポイントに接続しなければなりません。当社もアクセスポイントの認定を受けましたが、他社さんもアクセスポイントを開発しているため、それらを活用してC1、C4に該当する当社のサービスをデジタルインボイス対応していくという選択肢もありました。しかし、当社ではC2、C3に関しても自社開発し、認定を受けているとともに自社で使うだけでなく、C1、C4のサービスを持つ他のベンダーにも利用してもらいため『PEPPOL API powerd by マネーフォワード』としてAPI化しています」と説明した。

デジタルインボイス普及後に描く未来とは

マネーフォワードとしては、C2、C3への参入はベンダーにとって不可欠なものではなく、デジタル庁から認定を受ければPeppolネットワークに直接アクセスできるため、請求書の発行から受領までワンストップでのサービス提供が可能になる。

また、請求の前後業務の自動化が可能なことに加え、自社サービスの機能更新や、それに伴うデジタルインボイスの送受信に対して迅速な対応ができるという。こうした理由から、同社はベンダー同士のつなぎ役を買って出ているというわけだ。

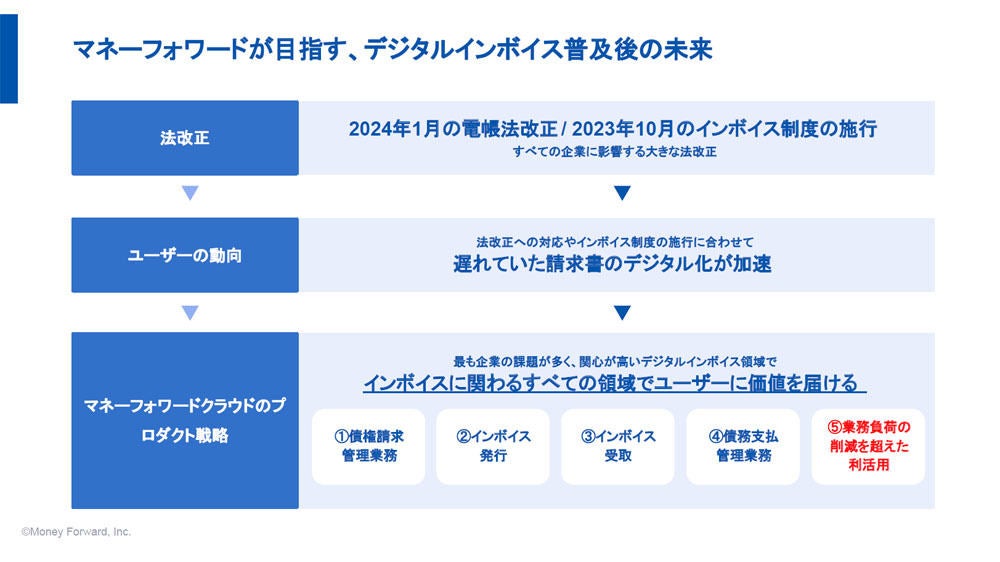

最後に、山田氏はデジタルインボイスの普及後における同社の未来について次のように展望を語った。

「2023年10月にインボイス制度、2024年1月に改正電子帳簿保存法が控えていることから、これまで遅れていた請求書のデジタル化が加速していきます。当社は個人事業主、中小企業、中堅・エンタープライズ企業に対して、請求インボイスの発行から送付、受け取り、確認までのサービスを届け、その先にはデジタルインボイスのデータを活用してFinTechといった新しい付加価値の提供を目指します」(山田氏)