山善は2月1日、中小企業の脱炭素課題および脱炭素の「見える化」というテーマの下、脱炭素に関する初公開の調査データを活用したカンファレンスを開催した。

今回のカンファレンスには、山善の執行役員 営業本部 グリーンリカバリー・ビジネス部長である松田慎二氏と、有識者として慶応大学大学院教授の岸博幸氏が登壇し、山善が考える中小企業の脱炭素化のサポートから全世界的が取り組む「脱炭素」や「カーボンニュートラル」について語った。

本稿では、このカンファレンスの模様を紹介する。

大企業と中小企業では「脱炭素」への理解に大きな開きがある

初めに松田氏が登壇し、山善のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みや中小企業のカーボンニュートラルに向けた活動の現状を語った。 山善では、独自に「YAMAZEN カーボンニュートラル ロードマップ」を設定しており、2030年度にはCO2排出量総量の50%削減、2050年度にはプラスマイナスゼロ、つまり実質カーボンニュートラルを目指している。

同社の分析の結果、Scope1は営業車両など、ガソリン消費が大半を占めているため、従来のハイブリッド車に代えて、順次、EV車を導入する取り組みを進めていくという。

またScope2は、事務所、物流施設などの電力消費が大半を占めていることが分かったため、電気の排出量を段階的に削減していく。そのため、2022年から大阪本社、第1ビル、第2ビル、第3ビル、ロジス大阪の購入電気を大阪ガスの再生可能エネルギー電気である「D-Green RE100」へ切り替えたという。

「弊社では、特定、集計が困難であるScope3(サプライチェーン)の排出量を減らすには、環境負荷の低い省エネ機器の販売、普及を図ることが流通商社としての責務と考えています。2008年からグリーンボールプロジェクトの取り組みを通じて、最大のCO2排出源となるScope3との協働による脱炭素化に着手しています」(松田氏)

グリーンボールプロジェクトとは、環境優良商品を活用することで確実に削減されているCO2を見える化することで、個々の貢献を集めて数値化し、その貢献度を高めていく取り組みのこと。2008年にスタートし、2021年までの14年間で49万2000トン以上のCO2の削減に成功しているという。

具体的には、山善の社内的な排出量の見える化と削減量の進捗管理を行うための専用アプリ「Green Ball Project Application(GBP App)」をグリーンボールプロジェクト参加企業へ無償提供することで、サプライチェーンの川下のCO2排出量や削減効果の見える化を支援している。

これによって社内のCO2排出量を抑制・削減することは当然のことながら、それに加えて、流通商社にとって最大のCO2排出源となるScope3の排出をできる限り抑制することを目指している。

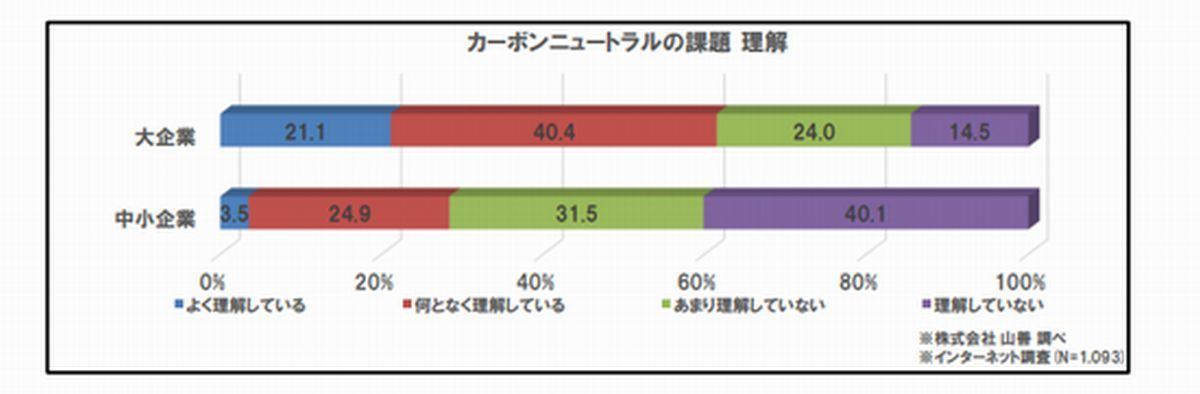

「今回、弊社では新たに『脱炭素化に関する調査』を大企業と中小企業に分けて実施し、理解度や自社のカーボンニュートラルに向けた取り組みの進捗の実態を探りました」(松田氏)

カーボンニュートラルの課題についての理解について聞いた質問では、「あまり理解していない」「理解していない」を合わせた「理解していない派」の割合が、大企業と中小企業では33%以上もの開きがあることが判明したという。

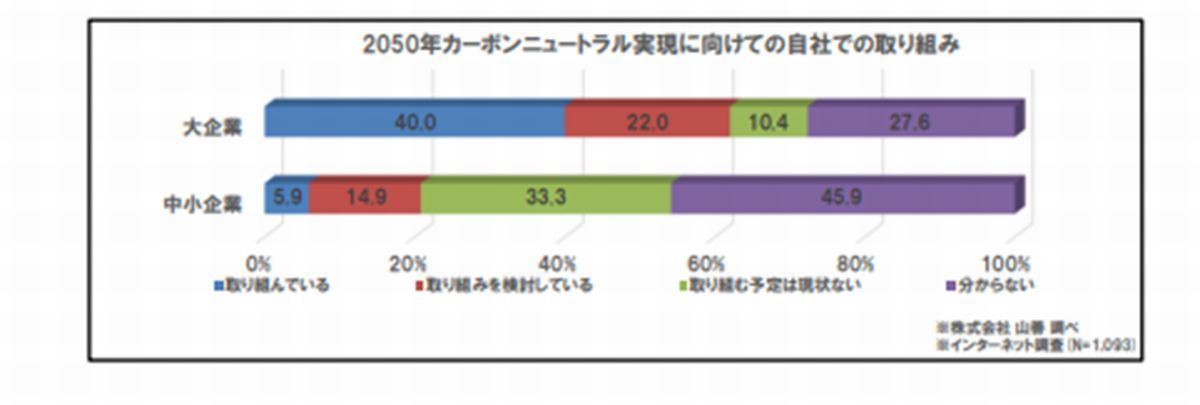

また2050年カーボンニュートラル実現に向けての自社の取り組みに関しては、中小企業では「分からない」が45.9%と、半数近い人が自社の取り組みについて知らないという実態が分かっている。

自社の取り組み進捗に関して把握している中小企業に在籍する人でも「取り組む予定は現状ない」が33.3%と、多くの中小企業がカーボンニュートラル実現に向けて取り組めていない現状があるのだという。

いま世界に求められる変革は「DX」と「GX」

続いて登壇した岸氏は、改めて脱炭素化の世界としての動きとカーボンニュートラルに向けて行動しなくてはならない理由について語った。

「今、『経済の構造変革』が起きていると思っています。1990年代には、大きな2つの変革が起きました。それが『グローバル化』と『デジタル化』です。この2つの構造変革が世界に広まった結果、たった30年で世界はこんなにも変化しました。いま、コロナ禍を経て世界は大きな変革を迎える局面に来ています」(岸氏)

岸氏曰く、コロナ禍を乗り越えるために世界はまた2つの変革が起きており、それこそが「脱炭素化」と「デジタル化」なのだという。

デジタル化は、前述した通り、1990年代の変革の1つとしても挙げられているが、当時は「人間の労働を置き換える」という性質を持っていた。しかし、今求められる「デジタル化」は「組織の意思決定を進める」という性質を持っているという。

つまり、今、世界に必要な変革とは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「GX(グリーントランスフォーメーション)」の2つということだ。

「日本の政治においてもGXの重要性が注目されており、岸田政権は2022年の夏にGXの推進に向けて、必要な施策を議論する『GX実行会議』の開催を決定しています。この会議を日本のGXの舵取りをする場所として位置づけ、GXの推進を図っています」(岸氏)

しかし、岸氏はGXやカーボンニュートラルへの取り組みの重要性を語る一方で、「基本的スタンスとして企業に強制する段階ではない」とも述べた。

「カーボンニュートラルへ向けた取り組みは、中小企業であっても『やるのが当たり前』だとは思います。しかし、基本的スタンスとして企業に強制する段階ではないとも考えています。今後2030年の中間報告に向けて、少しずつ今から着手するのが好ましいでしょう。特にこの2年間は実験的に取り組みを進めることができるため、この2年の動きが今後大事になってくると思います」(岸氏)

最後に松田氏が再び登壇し、岸氏とのトークセッションを通じて、カンファレンスを以下のような言葉で締めくくった。

「弊社はサプライチェーン全体を巻き込んでカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを行っていきたいと考えています。その中で、流通商社の中で一番を目指していきます。また、環境問題を見える化することで社内、ひいては周辺会社の課題が見えてきて、そこにビジネスチャンスが生まれると思います。そこから新しいイノベーションを起こせるような企業でありたいと考えています」(松田氏)