リコーの未来を作る「リコーフューチャーズ」

リコーは現在、創業100年を迎える2036年に向けたビジョンとして「“はたらく”に歓びを」を掲げている。これまでオフィスの効率化を支える機器で強みを発揮してきた同社だが、ここ最近ではデジタルサービスの開発や、ビジネスパーソンが自分らしく“はたらく”ためのソリューション開発にも挑戦している。

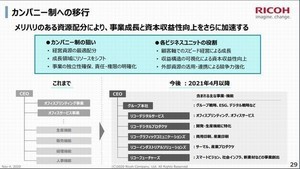

2021年4月にはカンパニー制を導入して、本格的にデジタルサービスの会社へと事業構造の転換を図った。この時、新たなビジネスユニットとして、中長期的に大きな社会課題の解決に寄与する事業の創出を目指す「リコーフューチャーズ」が立ち上がった。

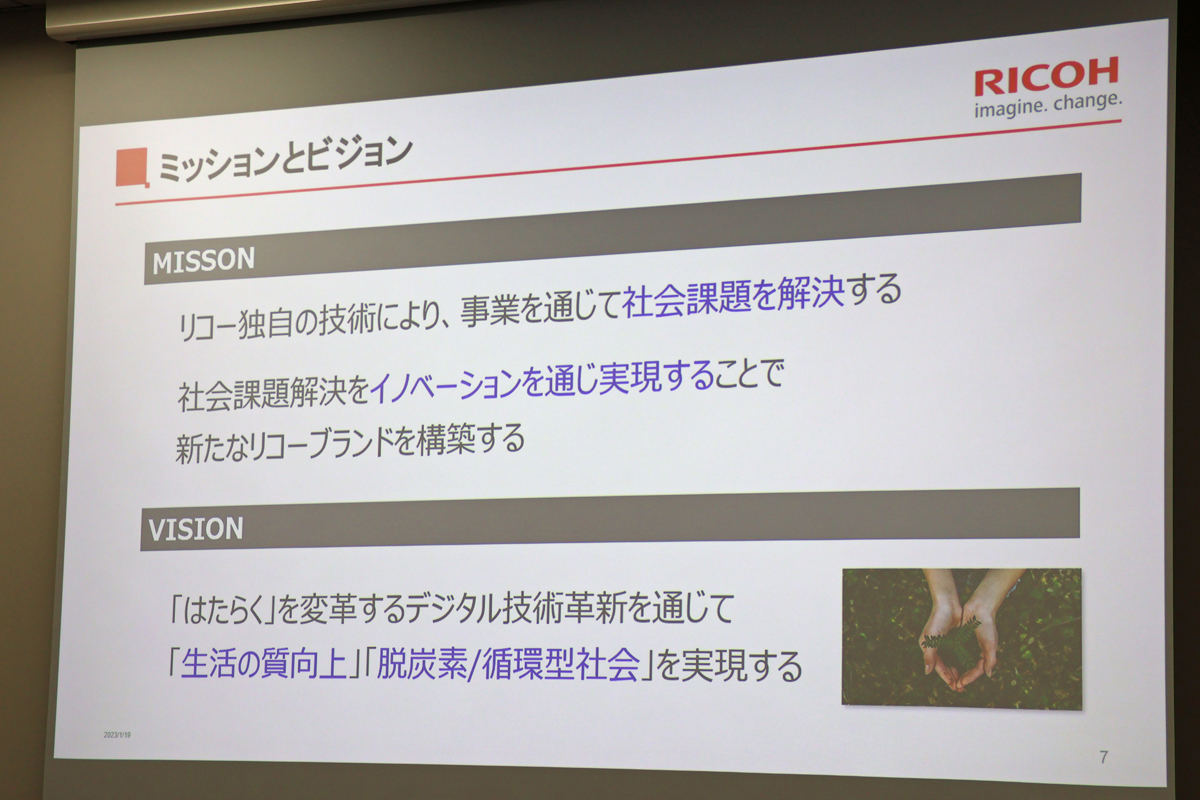

リコーフューチャーズは自社独自の技術による社会課題の解決に加えて、イノベーションを通じて社会課題を解決することで新たなリコーブランドの構築も狙う。デジタル技術を中心に「生活の質の向上」や「脱炭素 / 循環型社会」を実現するとしている。

リコーフューチャーズのプレジデントを務める入佐孝宏氏がこのほど、メディア向けにビジネスユニットの事業の取り組みを語った。同ユニットでは、主に「コア技術の活用」「環境経営の進化」「新しい事業の作り方」の3つの手段で新たな価値の創出に取り組むという。

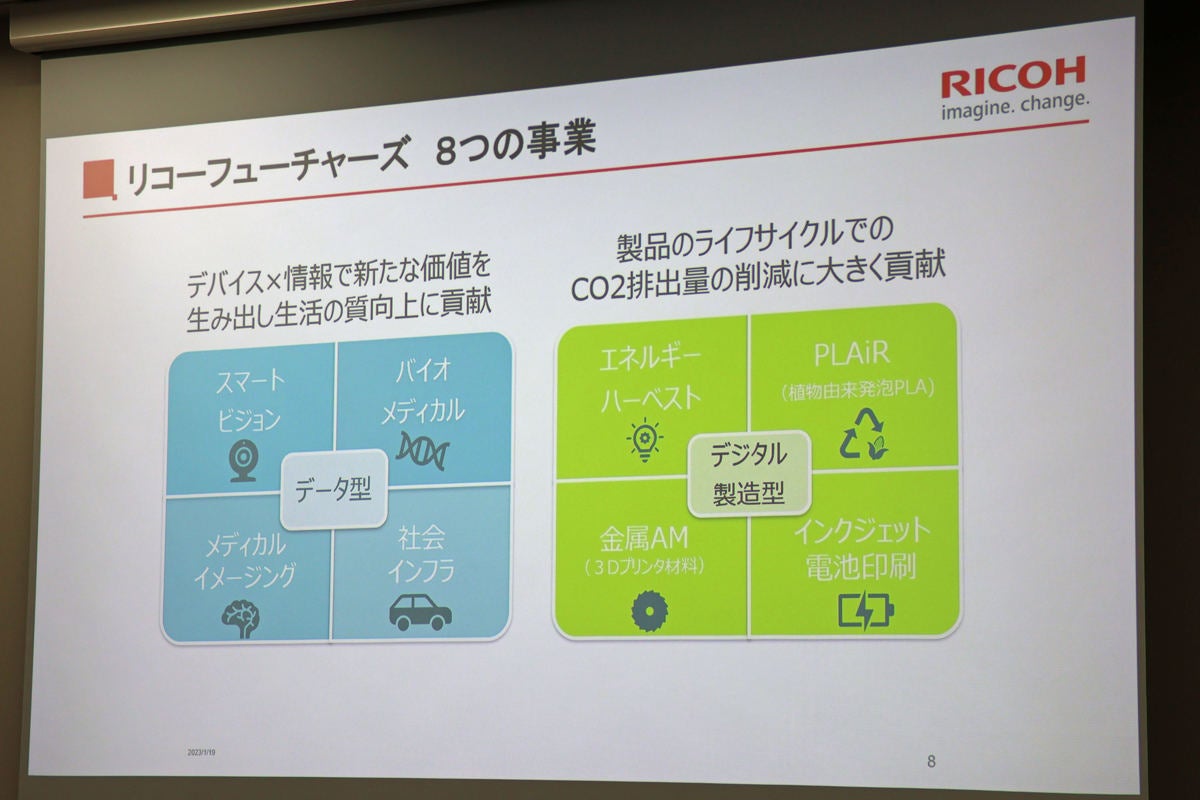

現時点で特に注力すべき事業としては、「スマートビジョン」「バイオメディカル」「メディカルイメージング」「社会インフラ」「エネルギーハーベスト」「植物由来発泡PLA」「金属AM」「インクジェット電池印刷」の8領域がある。リコーフューチャーズが8領域を網羅的に統括することで、経営資源やノウハウの散在を防ぐ。

入佐孝宏氏はリコーフューチャーズについて「自社の事業が成長すればするほど世の中のが良くなるという事業構造を目指したい。リコーの未来の事業ポートフォリオを作りたいという思いから、リコーフューチャーズと名付けてビジネスユニットを立ち上げた」と紹介していた。

建設現場における長時間労働解消、 脱炭素に挑戦

それでは、リコーフューチャーズの具体的な取り組みを紹介していこう。説明会では、「コピーやセンシングの技術の応用」「バイオマスプラスチック『PLAiR』を活用しした脱炭素」「ベンチャーとの共創」が紹介された。

現場を丸ごとコピー

コア技術の活用においては、同社の強みでもあるコピーやセンシングの技術を応用する。取引先のオフィス環境にとどまらず、それぞれの取引先が働く現場も含めた課題解決を支援するとのことだ。

その例として、建設現場における長時間労働を解消するために、「RICOH THETA」などの360度カメラと通信技術にAI(Artificial Intelligence:人工知能)を組み合わせたソリューションの開発を進めているという。同ソリューションによって遠隔地からでも臨場感のある立会いを実現することで、現場への移動に必要な時間の削減が見込める。

将来的にはBIM(Building Information Modeling)などと連携して、建設の進捗管理などにも役立てる予定のようだ。設計および施工だけでなく、販売後の管理や修繕なども含めて建物のライフサイクルに応じたデータを利活用することで、さらなる業務効率化にも貢献する。

自治体と共同で社会課題の解決に取り組んだ事例としては、社会インフラの老朽化対策が挙げられる。昨今は建設後50年以上が経過する社会インフラの割合が5割に迫っており、これに伴って土砂災害などの発生件数も増加している。

現在のインフラ点検業務は多くの作業を人力に頼っており、十分な維持管理ができていない。点検済みの路面は約2割程度であり、残りの8割ほどは点検が未実施だそうだ。トンネル調査の結果として「健全」と判断されたのは全体のわずか3%で、97%は何らかの措置を講ずる必要があるとの結果も出ている。のり面に関しては点検すら実施されていないのが現状だ。

そこでリコーフューチャーズでは、同社の強みである光学技術と画像処理にAI技術を組み合わせて、路面性状モニタリングシステムを開発した。一般車両に搭載可能な車載カメラでインフラを撮影し、AIで解析して不具合箇所を自動で検出する仕組み。解析した結果に従って必要な場所のみを人が点検するだけで済むため、これまでと比較して約3倍の件数を点検できるようになるという。

永続する地球をもの作りの力で

リコーは1998年に「環境経営」のコンセプトを策定し、環境保全と利益創出を同時に実現する経営方針を打ち出した。2050年までに再エネ率100%と、バリューチェーン全体での温室効果ガス排出ゼロ達成に向けた取り組みを進めている。

リコーフューチャーズが、低炭素を超えて脱炭素を実現するために革新的なイノベーション必要として注力しているのが、バイオマスプラスチックである「PLAiR(植物由来発泡PLA)」だ。リコーが持つケミカル系の材料技術に発砲技術を組み合わせて、シングルユースプラスチックのバイオ素材化を実現する。

「PLAiR」はリコーの発砲技術を活用しており、しなやかで強く、断熱性と緩衝性に優れるそうだ。廃棄時の温室効果ガス排出量が実質ゼロであり、生分解性プラスチックのため微生物により自然に還元されるのだが、化石燃料由来の製品と比較して製造コストの高さが課題となっている。

また、同社は持続可能な社会を目指して、エネルギーハーベスト技術の開発にも取り組んでいる。近年は規制緩和や技術革新が追い風となり、さまざまな場面でIoT(Internet of Things:モノのインターネット)センサーを目にする機会が増えてきた。しかし、電源や配線を必要とするIoTセンサーは設置が制限されるほか、電池の寿命も解決すべき課題だ。EUでは非充電式の電池を規制する動きもあり、取り組まなければならない問題として顕在化しつつある。

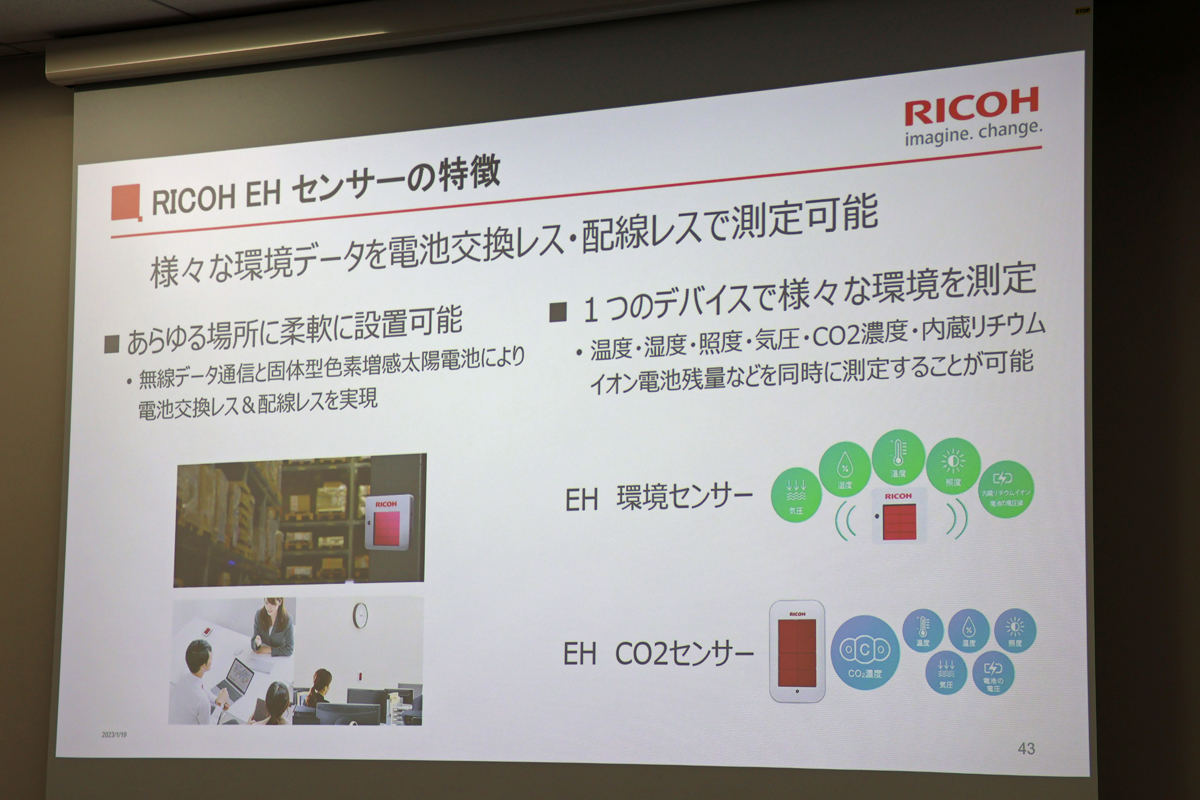

こうした課題の解決に向けて、リコーは複写機の中にあるOPC(Organic PhotoConductor:有機感光体)の技術を活用して取り組んでおり、同社が持つOPCと通信技術を掛け合わせて、「RICOH EH」センサーを開発したのだ。

このセンサーは無線データ通信と個体型色素増感太陽電池を備えており、蛍光灯の光で発電可能なため、さまざまな場所に制限なく設置可能だ。1つのデバイスで温度、湿度、照度、気圧、CO2濃度などをリアルタイムで測定可能だ。今後は建物のZEB(Net Zero Energy Building)化による省エネへの貢献に向けて、さらなる開発を進める方針だ。

ベンチャーとの共創

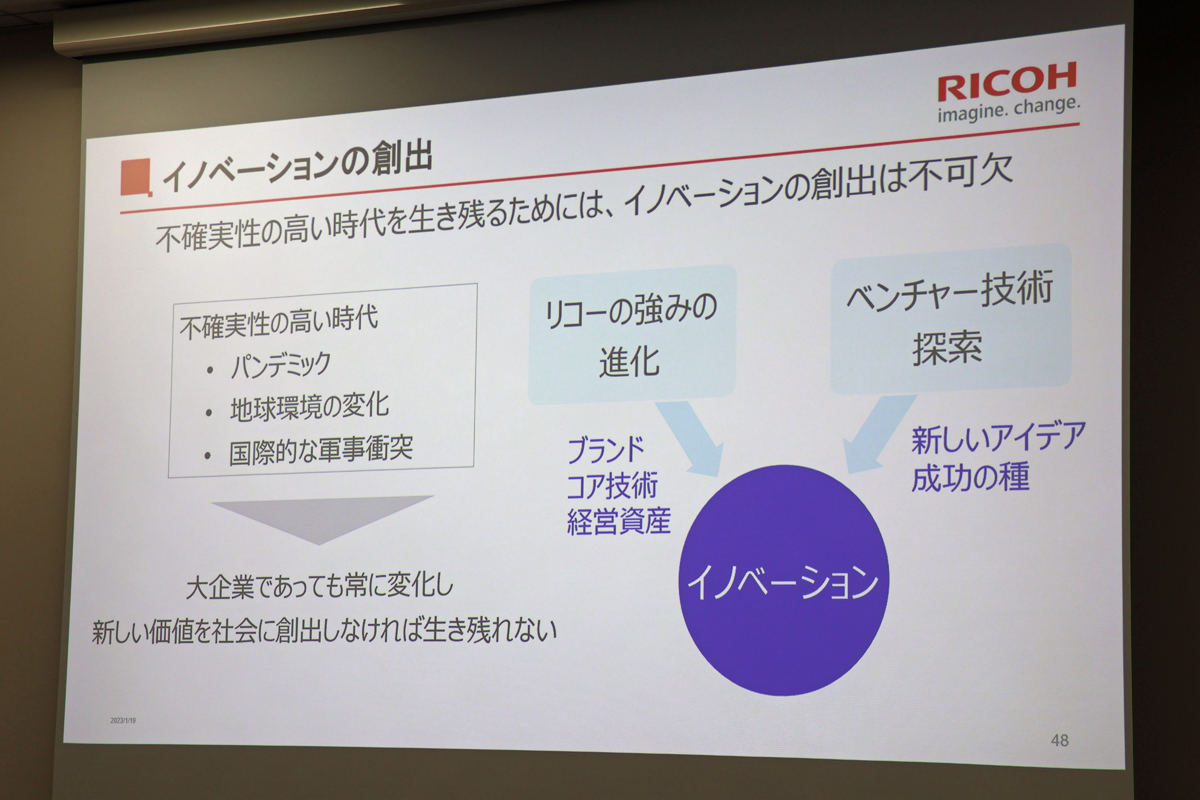

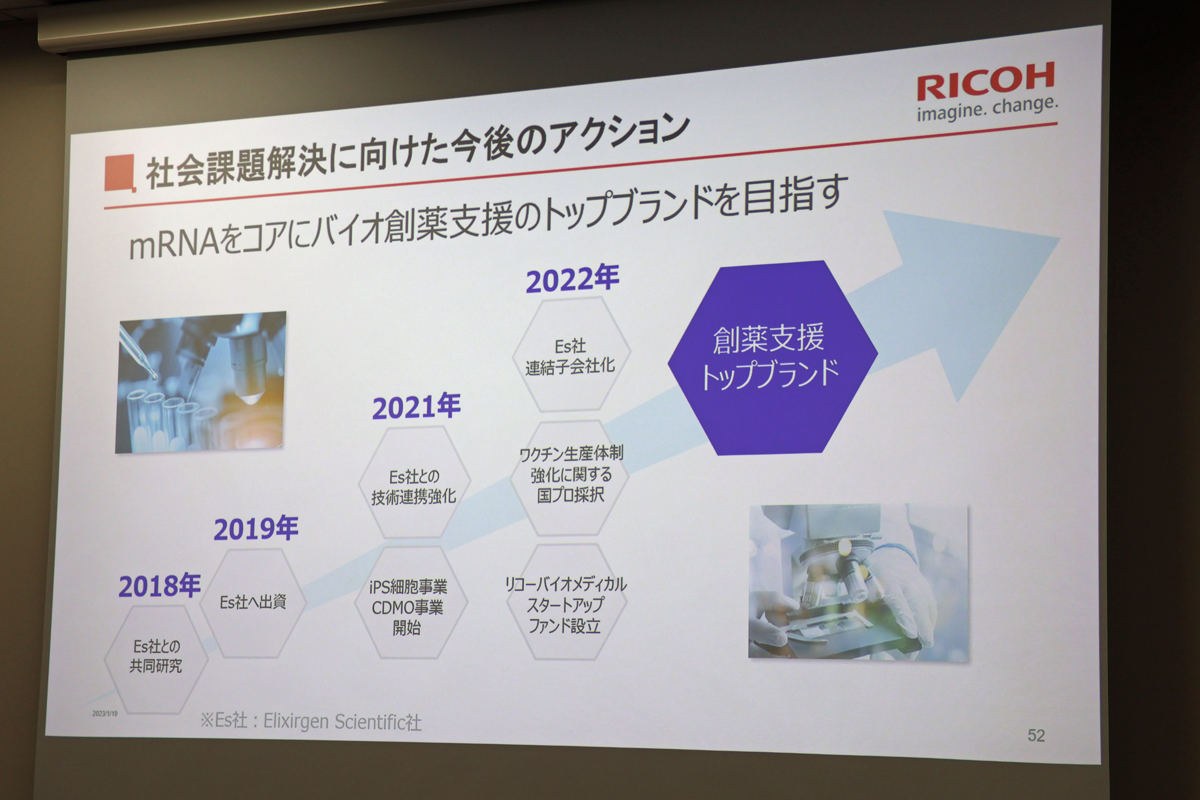

リコーフューチャーズがベンチャー企業との共創に取り組む例としては、バイオメディカル領域が挙げられる。不確実性が高い時代に生き残るためにはイノベーション創出が不可欠であるため、リコーが持つブランドやコア技術、経営資源をベンチャー企業に提供する。中でも注力しているるのがバイオメディカル領域。

コロナ禍でも顕著ではあったが、mRNA技術など医薬品市場の先端技術はベンチャー企業が保有している場合が多い。ベンチャー企業が持つ先端的な技術を活用して、大手の製薬企業が医薬品の製造販売を手掛けている。リコーが直接医薬品を製造販売するわけではないようだが、同社が持つデジタル製造技術などをベンチャー企業へ提供することで新薬開発への貢献を狙うとしている。

リコーは2021年夏、神奈川県藤沢市にmRNA製造受託施設を開設した。2022年にはmRNAを活用した創薬支援事業を強化するために、エリクサジェン・サイエンティフィックを連結子会社化したほか、mRNA医薬品創薬市場の活性化を目的としてファンドを設立している。こうした動きの中で、将来的にはmRNAをコアとしたバイオ創薬支援の領域でトップブランドを目指す方針だという。