ソフトバンクと双葉電子工業は11月18日、東京工業大学と共同で、土砂やがれきに深く埋まった遭難者のスマートフォンの位置をドローンで特定するシステムの実証実験に成功したと発表、同25日に千葉県内で同システムを使ったデモを報道陣に公開した。

ソフトバンクと東京工業大学は、雪山や山岳地帯などでの遭難者や、地震などにより土砂やがれきに埋まった要救助者の位置をドローンで特定するシステムの研究開発に2016年から取り組んでおり、2020年には双葉電子と共同で「ドローン無線中継システムを用いた遭難者位置特定システム」を開発した。

しかし、従来のシステムは、ドローンに搭載しているバッテリーでドローンと無線中継システムに電力を供給しており、1回当たりの飛行可能時間が最大約30分だった。そのため、捜索範囲が広い場合は捜索を中断してバッテリーの交換を行う必要があり、バッテリーの持続時間の短さが迅速な救助支援への障壁となっていたという。

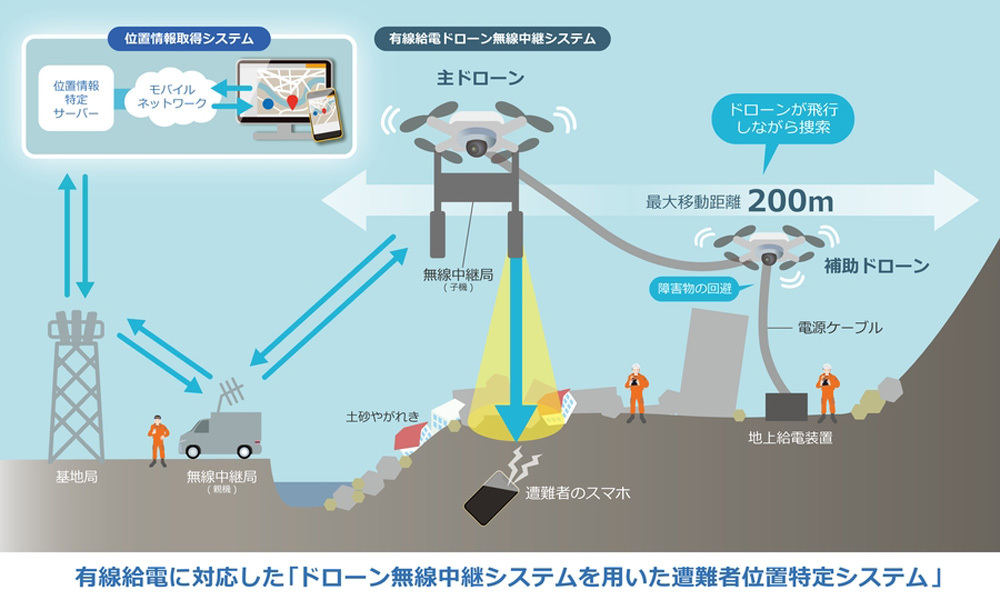

今回発表した新システムでは、上記の課題の解決策として、スマホを捜索するドローンに加え、電源ケーブルを持ち上げて制御する補助ドローンの計2機のドローンを活用。これにより、給電しながら最長約200メートルの移動距離を、連続100時間以上の飛行を実現。また、途中で倒木などの障害物に引っ掛かってしまう可能性も低くなった。

デモでは、千葉県長生村の双葉電子の長生工場内に土砂の山を築き、その中にダミー人形とスマホを約4メートルの深さまで埋めて、同システムによってスマホの位置を特定する実証実験を行った。主ドローンと補助ドローンは、それぞれ異なる操縦者が手動で飛ばしていた。土砂の山と地上の給電装置の距離は約200メートルで、その間には高さ約10メートルの木々や高さ約3メートルの柵があり、主ドローンだけでは電源ケーブルがそれらに引っ掛かるため捜索ができない環境だった。

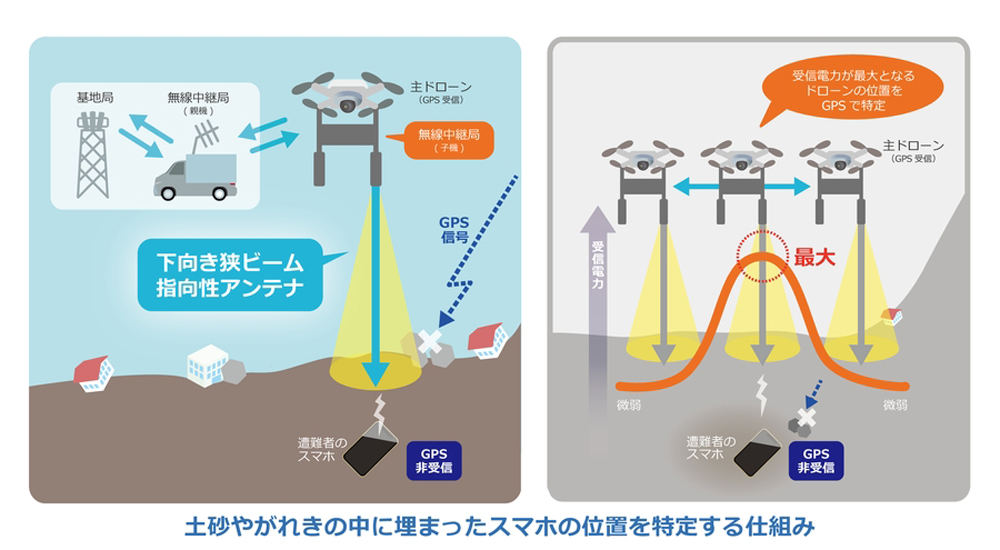

土砂やがれきの中に深く埋まった場合、ドローン無線中継システムによって通信圏内となっても、スマホはGPSの信号を受信できないため、位置情報を取得することができない。

そこで、解決策としてドローンに搭載した下向きの指向性アンテナを活用。スマホから送信される電波の受信電力と、GPSの信号を受信しているドローンの位置情報を同時に取得することで、飛行経路上で受信電力が最大となるドローンの位置をスマホの現在位置として特定する。ドローンによって特定したスマホの位置情報は、「位置情報取得システム」によって遠隔地からパソコンやスマホで確認できる。

実証実験の結果、土砂に埋まっているスマホの位置を数メートルの誤差で特定することに成功。また、補助ドローンを活用したことで木々や柵に引っ掛かることなく飛行できた。

昨今、山菜採りなどに出かけた人の行方不明や、台風などの災害で土砂や瓦礫に埋もれる遭難、山岳で滑落するなどの遭難、雪山やスキー場近辺で、雪崩などで雪に埋もれる遭難が急増しているという。ソフトバンクと双葉電子は今後も、東京工業大学と共同で同システムの実用化を目指すとともに、自治体や公共機関、企業と連携し、ドローンを活用した災害対策や社会課題の解決に向けた研究を進めていく考えだ。