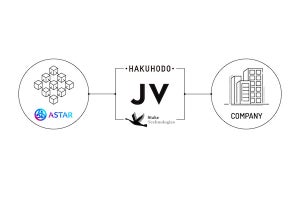

富山県朝日町と博報堂は11月2日、デジタル田園都市国家構想の主要事業として、両者が取り組む「デジタルを活用した、みんなで創る共助/共創サービス」の社会実装を開始した。

本レポートでは、今回の発表にともなって行われた、朝日町における取り組み全体および地域教育分野の新たな取り組みである「みんまなび」の説明会の一部始終と、官民共創によるデジタルを活用した探究学習を行うさみさと小学校の授業の様子、またスイミングスクールにおける新たな助け合い送迎の形である「こどもノッカルあさひまち」実証運行開始セレモニーの様子を前後編に分けてお届けする。

前編では、朝日町と博報堂の連携と朝日町における取り組みを紹介した。後編となる本稿では、「教育DX」と「こどもノッカル」について、官民共創によるデジタルを活用した探究学習を行うさみさと小学校の授業の様子や実証運行開始セレモニーの様子を交えて紹介していく。

小学生がタブレットを操るグルーワークで地域の困りごとを解決!?

今回、筆者が授業参観でお邪魔したのはさみさと小学校の6年生クラスだ。

この教育DX(デジタルトランスフォーメーション)プログラムは、10月7日から11月30日の2カ月間にわたって、さみさと小学校とあさひ野小学校の6年生の2クラスで行われているもの。総合学習において、「困っている人を笑顔にする」というテーマの下、自ら見つけた社会課題に当事者として向き合い、その解決方法をチームで考える探求学習プログラムだ。

生徒たちは1人1台支給されているタブレットを活用しながらグループワークを行い、時には博報堂社員から社会人としての意見をもらいながら活動を進めていく。

筆者が参観した授業は、これまで自分たちのチームで話し合ってきた「困っている人」「現状と理想」「アイデア」をオンラインで博報堂社員にプレゼンテーションし、フィードバックをもらうというものだった。

生徒たちは、自分自身が実際に困ったことや周りの人の困っていることをきちんと理由付けて解説し、付箋を使ってそのアイデアを膨らませるという授業の形を取っていた。オンラインツールの扱いも慣れたもので、授業が滞ることもなく、それぞれのチームが自分たちの考えてきた案を堂々と発表していた。

教育機会格差をなくす「こどもノッカル」実証開始

続いて、筆者が訪れたのは「らくち~の」という朝日町のスイミングスクールを含む環境ふれあい施設だ。同施設へ通う子どもの送迎の実証実験が開始されることを祝して、テープカットが行われた。

同施設は現在440名の子どもがスクールに通っており、保護者からは送迎に関する悩みが多く寄せられていたのだという。

送迎がボトルネックとなって、スイミングスクールを続けることができなかったり、入会を諦めてしまったりという子どもを出さないために、今回実証実験が開始されたのが「こどもノッカル」だ。

この「こどもノッカル」は、前編でも紹介した「ノッカル」の発展形で、習い事に通う子どもの送迎を地域ドライバーが保護者に代わって行うもの。 ドライバーは、同じ習い事に通う子どもの親たちを想定しており、万が一の保険や安全講習も町が管理することで、安心して子どもを送迎できる仕組みを目指すという。

実証実験開始のテープカットには、らくち~のに通う子どもも駆け付け、実証実験の開始に「友達と楽しく通えるようになるのが楽しみ」と期待を膨らませていた。

セレモニーの最後には、初めて子どもたちを乗せた「こどもノッカル」が始動した。

まとめ

今回は、前後編にわたって富山県朝日町と博報堂の自治体DXの取り組みを紹介した。

朝日町はTYPE3に選出されているだけあって、DXが推進されている町だった。しかしその一方で、海と山を同時に望める自然も多く残る人の交わりが温かい町で、それを守りながらDXを進めているのが筆者の印象に残った。

町のDX推進サービスを紹介するムービーでは、これを「山の幸」「海の幸」「人の幸」として紹介し、その中に「未来の幸」としてデジタル化を参入させていきたいとの想いが掲げられていたが、まさにその道に向かって朝日町は歩き始めているのだろう。

「お互いさま」という古くからの考え方が、DXの軸を支えるようになる日もそう遠くはないのかもしれない。