コロナ禍でサイバー攻撃が増える中、企業はこれまで以上にセキュリティ対策を強化することが求められている。しかし、人材不足は世界的な課題であり、中でも、能力があるセキュリティ人材の不足は深刻さを増すばかりだ。

こうした状況の下、企業はどうすればセキュリティを強化して、有能なセキュリティ人材を確保することができるのだろうか。

今回、パロアルトネットワークスのフィールドチーフセキュリティオフィサーである林薫氏に話を聞いた。

企業端末利用時のルールを遵守する人は8割弱

パロアルトネットワークスは、10月のデジタル月間に合わせて、「企業のデジタル化と個人のITセキュリティに関する意識調査」を実施した。調査対象は25歳~60歳の男女会社員で、有効回答数は500名だ。

林氏は、同調査のポイントとして、以下を挙げた。

- 企業端末利用におけるルールの遵守

- 6割超がITセキュリティに対するスキル取得に前向き

- デジタル化に合わせて社内のIT部門が拡充された人は約2割

PCやモバイルデバイスなど、企業・組織の端末を利用する際に、定められたルールを遵守しているかどうかを聞いたところ、「すべて遵守している」が31.2%、「できる限り遵守している」が44.8%と、76%が「ルールを遵守している」ことがわかった。

この結果について、林氏は「ルールを提示している企業が多く、また、利用する側もコンプライアンス意識が高いと考えられる」と説明した。

デジタル化は進んでも、IT部門は拡充しない企業

また、ITセキュリティに対する自分自身の知識やスキルを高めたいと思うかについて聞いたところ、約6割(61.2%)の人が「とても関心がある」「関心がある」と回答した。

ただし、ITセキュリティへの関心の度合いやスキル取得の意欲には、デジタル化が進んでいる企業とそうでない企業の社員によって、差が生じていることも考えられるという。

昨今、デジタル化を進める企業が増えているが、デジタル化に合わせて社内のIT部門が拡充されたかどうかについては、約7割が「変わらない」と回答した。IT部門の拡充について、林氏は「DX(デジタルトランスフォーメーション)を生かして企業が伸びるかどうかの分かれ道になると、個人的に考えている」と語っていた。

高まるセキュリティリスクに疲労するエンジニア

コロナ禍により、企業のセキュリティのリスクは高まっていると言われているが、実態はどうなのだろうか。林氏は、次のように語った。

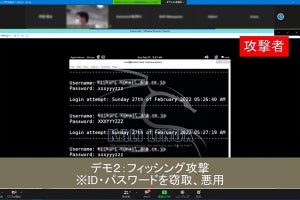

「コロナ禍により急速に広まったリモートワークによって、守るべきもの場所が変わった。以前は、企業のネットワーク内で仕事をし得いたので、境界で守っていた。そのため、ネットワークの中にいれば安全だった。しかし、今は砦の外から仕事からするようになったので、セキュリティ部門の負担は増えている。クラウドへの移行も負担となっている」

また、林氏は「エンジニアのモチベーションは置かれている環境次第。同じ仕事でも、違う環境でやりたくなることがある。転職市場でもエンジニアの需要は高まっている」と、エンジニアの偽りない心境を教えてくれた。

セキュリティ人材不足解消のカギは「自動化」

林氏は、エンジニアが不足している中、セキュリティの運用の効率を上げるための手として、「自動化」を挙げた。例えば、セキュリティ部門では、マルウェアなどの脅威が入り込んでいないかを調べるため、セキュリティログを監視している。そこで、ログの監視にAIや機械学習を活用して、不審なものを見つけることで、繰り返しの作業を自動化することができる。

日本企業はマネージドサービスの普及しているため、自動化の導入が進んでいなかったそうだ。

「セキュリティ製品は増える一方であり、少ない人数で管理できない。今、セキュリティ運用を考えるフェーズに来ている。増えたセキュリティ製品をどうすればきちんと運用できるかどうかに注目が集まっている」と、林氏は指摘する。

セキュリティを学びたい社内の人材を探してみるべき

そして、セキュリティ人材を増やす方法として、社内の人に学んでもらうという手もある。同社の調査から、企業ではIT部門の拡充が停滞している一方、セキュリティについて学びたい人は多いことが明らかになった。

しかし、IT人材の中でもセキュリティ人材は少ないと言われており、学びたければ誰でもセキュリティ人材になれるものなのだろうか。

林氏は、「業務アプリケーションなど、その企業ならではのセキュリティもある。業務を理解している人であれば、セキュリティ部門にいくことは高いハードルではない」と語る。

また、セキュリティの世界は学んでいないと能力が落ちていくため、「学ばない人はどれだけ能力が高くてもレベルを保てない。モチベーションがある人のほうが伸びしろがある」と、林氏はいう。

セキュリティ人材が不足している企業は外に目を向けるばかりでなく、今一度、社内の人材を洗い出してみるのも手なのではないだろうか。