リモートで誰が何をやっているのかが分かりにくい時代、"生産性パラノイア"が増えているという。普段から部下が何をしているのかが気になるマイクロマネジメントタイプの上司は要注意。リモートになるとこれまでのように管理できなくなるからだ。Yahoo! Financeの記事「‘Productivity Paranoia’: What You Need To Know」では、ライターのNicole Audrey Spectorさんが生産性パラノイアの傾向と対策を紹介している。

"生産性パラノイア"とは、リモートになり目の前で働いている姿が見えなくなったことで、自分の部下が効率的に作業していないのではないかと執着的に疑う上司を指す。上司ではなくても、グループワークのメンバーどうしで同じような人がいるかもしれない。

コロナ禍のリモートワーク、あるいは週数回出勤するハイブリッドワークがもたらしたトレンドだが、記事では以下の3つの点から分析している。

1)生産性パラノイアになっても生産性は上がらない

HRとマネジメント企業の創業者であるEmma Salveson氏の「管理職は、社員はリモートで働きたいと思っていることを認めるべき」という言葉を紹介する。リモートを選ぶということは、仕事よりワークライフバランスを重視しているとも言える。

以前のようにフルで出社する形態に戻るということは考えにくく、比率は異なれど出社とリモートのハイブリッドで働く形式が定着すると想定すると、マネジメントも出社を前提としていたこれまでのものから変える必要があるとSalveson氏は見ている。

これまで従業員は職場で、自分が生産性が高いことを見せなければならないというプレッシャーから、「忙しいふり」をしていた。だが、ふりをしたところで生産性が上がるわけではない。まずは管理職がこれを認める必要がありそうだ。

2)パラノイアはデジタルでも従業員を追跡する

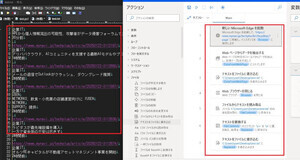

デジタルで業務が完結するようになると、やろうと思えば上司が部下をデジタルで監視することも技術的には可能だ。従業員の端末(PCなど)に専用のソフトウェアをインストールしてもらうことで、端末上で何をやっているのかが簡単にわかる。疑い深く、監視したがる人が部下にこれを要求することは考えられる、とSalveson氏。

そこで、従業員はやるべきこと(結果)をきちんと見せることが重要だとアドバイスしている。

3)経営層のパラノイアは従業員を退職に追い込むことも

生産性パラノイアになると、「優秀な部下を失いかねない」という警告も紹介する。職場でもバーチャルでも、部下がやっていることを100%監視することはできない。重要なことは信頼すること。自社が雇った社員なのだから、与えられた業務をこなすことができる能力がある、とその人を信頼しよう。「従業員は過度なコントロールやマイクロマネジメントを好まない」とリーダーシップ専門家のYasmene Mumby博士は述べている。

一般的に、年齢が上がるにつれ、過度に管理したいという感覚を持つ幹部が増える点も指摘している。

このような生産性パラノイア、あなたの周囲にもいるだろうか?あるいは、あなた自身が部下を持つ上司なら身に覚えはないだろうか?では生産性パラノイアへの対策はどうすればいいのか?記事では、対策の鍵は「バランス」「信頼」だという。

バランスとは、効率性と創造性の間のバランスだ。生産性を上げることにこだわっていては、創造性は生まれない。創造性は新しいビジネスアイディアにつながる大事なものだ。また、バランスが取れた労働環境はお互いを大事にするコラボレーションにつながる社風が生まれ、結果として生産性が高くなるだろう。

そのためには、上司と従業員の間で、期待値や目標値を明確にし、結果が見れるようにしておくことがポイントだ。上司の期待値がわかっていれば従業員は怯えることはない。また、上司は目標値がわかっているので過度にコントロールしなくてもいいはず。

2つ目の鍵である信頼は、上司から歩みよるものだ。「従業員の生産性を心配して行動を過度にモニタリングするのか、高品質な仕事をしているから生産性は保てていると信頼するのかーー後者の姿勢を取るべきだ」とMumby氏はコメントしている。