製薬業界でも早期にデジタル化に着手した協和キリン。2013年にはAWS(Amazon Web Services)などのクラウドサービスを導入した。直近では、「Amazon Redshift」を利用したDWH(データウエアハウス)の構築やAI(人工知能)を活用した「AI創薬」など、既存事業の強化に向けたDX(デジタルトランスフォーメーション)にも取り組んでいる。

そんな協和キリンが新たに力を入れるのが、ITリテラシー教育とデータ専門人材の育成だ。DXに向けて、あらためて人材育成に取り組む意図とは? 同社のDX推進の担当者に話を聞いた。

「自社のあるべき姿」の議論で再確認、「ITリテラシー」の重要性

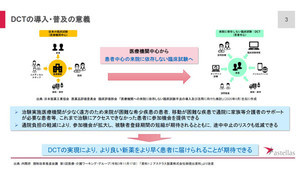

製薬業界では、デジタル技術を生かして医薬品にまつわる新サービスを提供する「アラウンド・ザ・ピル」と、データや固有の研究・開発技術を活用して製薬以外の新事業を創出する「ビヨンド・ザ・ピル」の2つ領域でDXが進められている。

協和キリンは2021年2月に発表した「2030年に向けた新ビジョン」や「2021-2025年 中期経営計画」において、新たな取り組みとともに「医薬品にとどまらない価値の提供」を掲げて、アラウンド・ザ・ピル領域への取り組み姿勢を明確に示した。

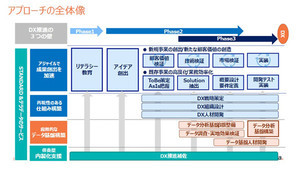

「2030年に向けた新ビジョン」や「2021-2025年 中期経営計画」の策定後、ビジョンに沿った形でDXにおける目指す将来像について協和キリンでは経営層から実務担当者で複数回ワークショップを行った。ワークショップでは、DXに取り組む意義について認識を合わせ、2030年までに実現したい姿を社員全員がわかるようにビジュアライズした。

そこで、目指す将来像の実現に向けて優先して取り組むべきことは、データやデジタル活用の文化を根付かせることであり、全社施策としてIT人材育成に取り組み、ITリテラシーの向上を進めることが重要との結論に至り、全社員を対象にしたITリテラシー教育のプロジェクトを開始した。

ビジネスにつながるアウトプットを重視

さまざまな教育コンテンツがある中で、早期に導入できて、学習結果を基にアウトプットを行う構成になっていることから、協和キリンはSTANDARDが提供する「DXリテラシー講座」を導入した。

協和キリンでは、部門横断型データ活用基盤の構築やデジタル人材育成の体制づくりなどのDX推進は、現在、同社の情報システム部門にあたるICTソリューション部が担当している。

協和キリン ICTソリューション部 DX推進グループ マネジャーの髙木真人氏は、「個人がさまざまな手段で学べる時代に、会社としての教育プログラム導入は、ビジネスにつながる取り組みとしたい。一部メンバーで『DXリテラシー講座』を試験導入したが、教材は基本を押さえていてわかりやすく、DXにつながる優れたアイデアを抽出し、実装に向けて動けると考えた」と教育コンテンツ選定における本音を語った。

DXリテラシー講座では、デジタルやITのリテラシーが全くない人を前提として作られた教材を受講し、業界ごとのDX事例を学びつつ、覚えた技術が自分の業務にどう使えそうかという観点でITやデジタル技術の活用アイデアを「アイディアシート」として提出する構成になっている。新規事業やビジネスの拡張につながるようなアイデアが出たら、追加のコンサルティングを受けることで実現可能性やROI(投資利益率)の算定、競合分析など投資判断に必要な情報のサポートを受けられる。

協和キリンでは、2021年度はひとまず定員を200人として、2021年9月に初回の講座を開講。研究・開発、生産現場、営業、人事などの間接部門が応募し、140人が3カ月間のDXリテラシー講座を受講した。残りの60人が受講する第2回は年内に開講される予定だ。受講者からはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による業務自動化やSaaS(Software as a Service)や翻訳ツールの導入、主力製品のさらなる市場への浸透のためのAIとデータ活用プランなどのアイデアが提出された。

提出されたアイデアは、DX推進グループと各部門社員の橋渡し役である「デジタル推進リード」に共有して、DX推進グループはSTANDARDと共同で社内での優先度やアイデアの実現可能性を考慮して仕分けを実施した。デジタル推進リードに自部署からの受講者のアイデアに対してコメントを求めたところ、「すでに取り組み始めている」という返答が意外にも多かったという。

「調べてみると、受講者が自主的に現場での導入を進めていたケースと、受講者が部門横断の業務改革プロジェクトなどによる既存の取り組みを知らなかったケースに大別された。デジタル化のレベルではあるが、講座を受けた社員が自発的にIT活用を進めたのは良い兆候だと思う。副次的な効果として、今回の取り組みを通じて、社内の既存の取り組みが浸透していないという新たな課題も認識できた」と髙木氏は振り返った。

最大の課題はDXアイデアの「質」の向上

目下最大の課題は、アイデアの質の向上だ。DXリテラシー講座の受講者からは、150以上のアイデアが出てきたものの、実際に大きな業務改善や新規事業につながりそうなものはわずかだったのだ。

「まだアイデアベースで、ビジネス実装に至れるものは少ない。受講者を増やしてアウトプットの量を増やすべきか、より高度な教育が必要なのか、それとも育成期間を長く設けるか。現在検討している」(髙木氏)

STANDARD 営業本部エグゼクティブセールスの笠川仁義氏は協和キリンの取り組みについて、「DXのアイデアを社内で募った際、アウトプットの質や量は企業によってまちまちだ。新規ビジネスにつながるアイデアが少ないことも珍しくない。重要なのは一度の取り組みで諦めず、人材育成やアイデア出しを行った後の仕組みを用意することだ。協和キリンでは、デジタル推進リードという現場のDX推進メンバーとアイデアを共有する仕組みを設けており、DX成功に結び付ける検討も続けている」と評価した。

他方で、良いアイデアが出ても、新しい取り組みをマネタイズできる段階まで成長させていくのは難しいものだ。人手が限られている中では、社員も既存業務にリソースを割かざるを得ないが、どうすればうまくいくのだろうか?

笠川氏によれば、事業部門のミッションとして「データやデジタル技術を活用して新たなビジネスを生み出すこと」が課されていて、十分な予算が用意されていることが大前提だという。また、事業部を後押しするうえで、社長や会長などのトップが繰り返し、「この取り組みは既存事業と同等、それ以上に重視している」と本気度を伝えることも重要だ。

データスチュワードなど専門人材育成し、データの統一・活用を推進

スモールスタートで始まった協和キリンのITリテラシー教育だが、DX推進グループでは現在、全社員向けの教育体系の構築とそれに紐づくコンテンツ作成に加えて、デジタル専門人材の育成体系の構築を進めている。

具体的には、デジタイゼーション(デジタル化)からDXの立案・実装を担当する「デジタルプロジェクトプランナー」と、データの収集・蓄積・管理の責任者の「データスチュワード」、データ分析の専門家の「データサイエンティスト」の3つの人材像を設ける予定だ。

スキルセットを定義して、一定のアセスメントテストを通過した社員を任命する制度にするという。現在は、一部専門人材育成プログラムを実行しつつ、教育に向けたコンテンツを精査している。

協和キリンでは、グローバルでのオペレーショナル・エクセレンス(オペレーションの効果・効率を向上による競争優位性の獲得)を目指して、各種システム基盤の刷新に合わせてグローバルマスタ基盤の導入を進めているが、マスタの統一に向けた調整に苦慮することも多いという。

「重要性を理解できている人が各部門にいるわけではない。ビジネス部門にとってより使いやすいシステムにするため、IT部門がマスタ統一のプロジェクトにビジネス部門の協力を仰いで進めているが、その重要性や役割について理解が得られなく苦慮するケースも多いそうだ。現在は各部門でデータスチュワードの配置の必要性を啓蒙、また育成していくことで、データ活用の浸透を図っている」と髙木氏はビジネス部門においてデータ専門人材を重視する理由を明かした。

データ専門人材を育成するために、協和キリンでは情報処理推進機構(IPA)における「情報処理技術者試験」の全試験や統計質保証推進協会の「統計検定2級」以上において、年2回までの受験料を会社が全額負担する制度を策定した。このほか、親会社であるキリンホールディングスのDX人材育成制度なども活用しながら、2023年に向けて現場課題を題材とした専門人材のOJT型の研修も実施していく予定だ。