経営層とのWeb会議などハイブリッドのサポートが好評

2021年のビジネスについては、「難しいと思われているコンテナの導入が進んでいることがうれしいです」と、岡氏は語った。コンテナを導入した日本企業は2~3年前には1ケタに過ぎなかったが 今では3ケタに達しており、ここにきて、三菱UFJ銀行などの金融機関や日立製作所といった大手企業がコンテナで顧客向けのサービスを提供するようになったという。「お客さまからフィードバックをもらってそれをサービスに反映するというサイクルができてきました。今後、その機運を加速させていかなければいけません」と岡氏。

また、数十%の成長率をたたき出しているAnsibleも同社にとって戦略的な製品となる。「Ansibleはシステムの効率化を実現する点でインパクトが大きな製品。例えば、NTTドコモは1万のネットワーク機器を自動化させて、2022年までにコストとリソースの半減を目指しています。そうなると、他の通信キャリアも興味を持つようになるでしょう。ユースケースを作り出すのに時間はかかっていますが、われわれのやり方は間違っていないと思っています。日本は立ち上がりが遅いですが、跳ねると一気に欧米の水準に達するからです」と、岡氏は話す。

加えて、顧客からは「リアルとオンラインのハイブリッドでサポートを受けられる」とコンサル部隊が好評だという。岡氏は、「レッドハットには、経営層のマインドセットを変える担当のメンバーが数人います。彼らは、1対1でお客さまの経営層の方と対話をします。マインドセットを変えるのは一番難しいことです。リモートで、役員層の方と対面することができるようになり、このモデルが確立してから、案件が増えました」と説明する。

経営層とリモートで話すのはそう簡単なことではないだろう。一歩間違えば、失礼な話にもなりかねない。新しいビジネスモデルが生まれた背景について、岡氏は「今までは、お客さまがリモートでの対話を受け入れてくださる状況ではありませんでした。しかし、コロナ禍でDX(デジタルトランスフォーメーション)が当たり前になり、企業としても『おいていかれてはいけない』という機運が出てきました」と話す。

DXは「やってみる」「軌道修正」を成功まで続けることが大事

DXの話が出てきたところで、レッドハットが描くDXについて聞いてみたところ、岡氏は次のように説明した。

「新型コロナウイルスの登場によって、業務効率の向上やテレワークの導入など、社内のDXは進みました。しかし、外向けのDXはそれほど進んでいません。日本では、古くからある重厚長大な企業がデジタルサービスを届けられるようになってようやく、DXが進んだと言えると思っています。今はまだそこには到達していません。われわれは、社内向けDX、社外向けDXのどちらかしかできていない日本企業が多いと見ています」

社内と社外のDXが両輪で進まない原因はどこにあるのだろうか。岡氏は「カルチャーの変革が関係しています。日本企業にありがちな予算をとって期間を決めた形でのプロジェクトでは、事が進みません」と指摘する。

海外と異なり、日本ではエンジニアの7割がITベンダーにいる。この状況は変えられない。となると、どうすればいいのか。岡氏は「ビジネス側、IT側、ITが連携しているパートナーと三位一体となれるかがDX推進のカギとなります」と話す。

そして、「ビジネスとITが分かれていてはいけない」「とりあえずやってみて、失敗したら軌道修正して、成功するまで続ける」といったカルチャーを根付かせていくことが大切だという。

DXではPoCがつきものだが、岡氏は「日本はPoC貧乏です。PoCが立ち上がっても、結実することなくやめてしまう。この繰り返しをいつまで続けるのでしょうか」と疑問を投げかける。心当たりがある読者の方も多いのではないだろうか。

PoCがいつの間にか終息している背景に、日本の人事評価制度があるそうだ。「日本企業では、PoCを始める時に人事評価も決めてしまいます。そこで、通年の目標が出来上がり、予算もつきます。だから、誰も辞めると言えないのです。そのため、経営層が海外の事例をすぐに取り込みたいと思っても。現場は『1年かけてもうこれをやると決めたので』となります。そして、失敗したらそこでやめてしまうのです」(岡氏)

そこで、「PoC貧乏」の解決策として、岡氏が提案するのが「経営層がやめていいよと指示すること」だ。「経営層は『これをやりなさい』といいますが、『やめていいよ』とはいいません。優先順位付けよりも『やめていいよ』ということが大事です」と岡氏はいう。

2022年はOpenShiftを本格的に活用してもらう年に

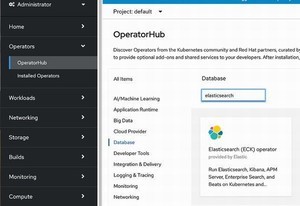

最後に、2022年の抱負について聞いたところ、岡氏からは「OpenShiftに注力しなければいけない年だと思っています」という答えが返ってきた。

「この2年を経て、2022年はデジタルサービスが出てくる年となるでしょう。そうなると、消費者のニーズに応えるため、12カ月ではなく3カ月・4カ月で競合よりも多くのアプリを出したいというニーズが出てくるはずです。そこで、コンテナでマイクロサービス化しないと、消費者が求めるデジタルサービスを実現できないことに気付くことになります。クラウド上でマネージドサービスとしてOpenShiftを利用できる環境は整っているので、とりあえず使ってみるという入り口は出来上がっています」(岡氏)

そして、OpenShiftを本格的に活用してもらう年にしたいという。岡氏は中国のFintech企業に在籍していたキャリアを持っているが、中国では個人のクレジットモデルを活用して瞬時にローンを発行するというビジネスモデルが当たり前とのことだ。日本でも、銀行がアプリを持ち、口座情報とアプリを活用してクロスセルをするというビジネスが始まっており、ユーザーもデジタルサービスの拡大を感じている。

さらに、「デジタルサービスを継続して提供していく必要があります。そこに、われわれの活躍の場があると見ています」と岡氏は話す。

一般的に、金融は業務の性質上、新しい技術を取り入れるのに慎重と言われているが、コンテナは金融での導入が進んでいるそうだ。例えば、レッドハットはシンガポールの銀行「DBS(The Development Bank of Singapore)」のテクノロジーパートナーであり、同行はレッドハットの製品を長期にわたり使っている。日本ではまだそういう顧客はないため、DBSのレベルにまで持っていくことが岡氏の目標だ。