東京大学と神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)は、蚊の触角に存在する嗅覚受容体を利用し、呼気中に含まれる代謝物(匂い)を検出できる「バイオハイブリッドセンサ」を開発したと発表した。

同成果は、東大大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻および東大 生産技術研究所の竹内昌治教授(国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構主任研究者兼任)、KISTECの山田哲也研究員(現・現東京工業大学 未来産業技術研究所 助教)らの研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会発行の「Science Advances」に掲載された。

40億年という長い歳月をかけて進化してきた生物は、人類の最新技術を持ってしても遠く及ばない機能を実現しており、そして高い性能を備える。たとえば、生物が持つ「嗅覚受容体」は匂い物質やフェロモンを1分子レベルで識別することが可能だ。嗅覚受容体は嗅神経細胞に存在する膜タンパク質で、ヒトなら約400種類を持つ。

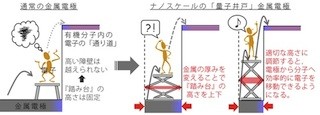

嗅覚受容体の機能を利用した「バイオハイブリッドセンサ」は、汎用されている酸化物半導体型のセンサと比べ高い感度と優れた分子選択性が期待されている。その応用範囲は呼気や体臭による病気の診断、麻薬および爆発物の探査や食品の品質管理、環境評価など幅広い分野が想定されている。竹内教授らはこれまでの研究から、単離精製した蚊の嗅覚受容体を脂質二重膜(人工細胞膜)に再構成させることで、その優れた機能を発現できること、つまり高感度な匂いセンサを実用化できることを理解していた。

ただし、その実用化に向けては大きな課題もあった。水溶液中の嗅覚受容体に、難溶性の匂い分子をいかにして届けるか、という点である。これまでの研究では、有機溶媒に匂い分子を一度溶解させたあと、人工細胞膜や嗅覚受容体が存在する水溶液に滴下して計測する場合が多く、揮発した匂い分子を感度よく計測することが困難だった。

この課題に対して今回の研究では、撥水コートを施した微細なスリットの上に人工細胞膜を形成する液滴を配置し、このスリットに匂い分子を含む気体を流すことで、効率的に匂い分子を液滴中に導入する機構が考案された。この微細なスリットにガスを導入すると、気液界面で生じるせん断力により、人工細胞膜を形成する液滴の内部が撹拌され、効率的に匂い分子が取り込まれることが明らかにされたのである。

この機構に対するテストとして、肝臓ガンに関連するバイオマーカーとして考えられている「オクテノール(1-octen-3-ol)」を含むガスが試しに導入された。すると、液滴内のオクテノール濃度が10分以内に定常状態に達し、ガスの流れがない場合に比べ、約4倍の濃度の溶解が確認されたのである。

さらに、無細胞タンパク質合成系により蚊の嗅覚受容体が合成され、並列化した人工細胞膜にその受容体が再構成させられ、16個の並列化した人工細胞膜で同時に匂いを計測可能なセンサデバイスが作製された。これにより、1ppmのオクテノールを10分以内に90%以上の確度で検出できるようになったという。

-

(A)匂い導入機構と従来方法の比較。液滴に導入されたオクテノールと経過時間の関係。(B)16チャンネル同時計測の概略。(C)匂い導入機構を搭載した16チャンネルと従来方法の比較 (出所:東大プレスリリースPDF)

ヒトの呼気には約3000種類もの代謝物が含まれているとされ、その複雑な組成から1種類の代謝物を検出するためには極めて高い選択性が必要になる。そこで研究チームが着目したのが、昆虫の嗅覚受容体の機能だった。

昆虫の嗅覚受容体は、特定の匂い分子と結合するとイオンを透過させるための孔を開くという仕組みを持つ。今回開発されたセンサでは、この微小なイオンの流れ(イオン電流)を計測することで、嗅覚受容体1分子レベルの挙動を捉えること、つまり匂い分子を正確に識別し、1分子レベルで検出する感度を発揮することを実現できるのである。

今回の研究では、バイオハイブリッド匂いセンサの識別能力を実証するため、呼気中に混合した微量オクテノールを検出することに挑んだという。ヒトの呼気にオクテノールをそれぞれ0.5ppb、5ppbで混合したところ、嗅覚受容体由来の明確な信号が得られたとした。オクテノールを混合していない場合には明確な信号が得られなかったことから、呼気という極めて複雑な組成に含まれたppbレベルのオクテノールを嗅ぎ分けられることが確認されたのである。

-

(A)呼気測定の概略図。(B-D)呼気に混合したオクテノール計測結果。混合したオクテノール濃度0ppb(B)、0.5ppb(C)、5ppb(D)。(E)オクテノール濃度と嗅覚受容体の開確率の関係 (出所:東大プレスリリースPDF)

今回の蚊の嗅覚受容体は無細胞タンパク質合成系により合成されたが、同様の合成方法を用いて遺伝子を変更することで、異なる嗅覚受容体を得ることが可能だという。今後、共同研究チームでは複数種類の嗅覚受容体を並列化した人工細胞膜に再構成させ、多数の匂い分子を判別できる匂いセンサの開発を進めていく予定だ。これにより複雑な匂いの識別や認識が可能になると考えられるという。感度や分子識別能力で従来技術を凌ぐ匂いセンサを実現できれば、高度な呼気・体臭診断や、環境評価、爆発物検知などの分野で貢献できるものと考えられるとしている。