東京大学と京都産業大学は12月2日、共同開発した近赤外線高分散分光器「WINERED」を、ヨーロッパ南天天文台がチリ共和国に設置した新技術望遠鏡に搭載して約100億光年離れたクエーサー6天体の分光観測を実施し、取得したスペクトルに見られる輝線の強度から鉄とマグネシウムの存在量比を推定したところ、宇宙化学進化の理論モデルと一致することが判明したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科附属 天文学教育研究センターの鮫島寛明特任助教、東大の吉井譲名誉教授(米・アリゾナ大学スチュワード天文台教授兼任)、京産大 神山天文台の河北秀世天文台長(同大学理学部教授兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

金属でもっとも知られた存在といえる鉄。その起源をたどると、かつて輝いていた大型の恒星たちの内部にたどり着く。太陽のような小型の恒星の核融合反応は、水素を燃料にしてヘリウムが生成されて終了となるが、大型の恒星ではさらに何段階にも進んでいく。炭素や酸素など、より重い元素が次々と合成されていき、最終的には鉄へと至る。そして鉄は全元素中でもっとも安定しているため、それ以上は核融合反応は起きず、恒星内元素合成の終着点となる。なお鉄は大型の恒星の中でも、単独の星よりも連星系で主に生成されることがわかっている。

大型の重い恒星は最期に超新星爆発を起こし、それによって自身が合成した数多くの元素を宇宙にばらまく(超新星爆発の瞬間にも、その膨大なエネルギーによって鉄よりも重たいウランまでの重元素が一気に作られると考えられている)。こうして、幾世代にもわたる恒星が鉄をはじめとする数多くの元素を生成しては宇宙にばらまき、それらを含んだ塵と星間ガスが集まって、今から46億年前に太陽系は誕生したのである。

ビッグバンの直後に宇宙に存在していた元素は水素が圧倒的に多く、次いでヘリウム、そしてわずかにリチウムの3種類とされる。4番目のベリリウムからは恒星内の核融合や超新星爆発、中性子同士の合体などによって生成され、量を増やしてきたと考えられている(誕生の仕方がまだよくわかっていない元素も少なくない)。つまり、鉄などの各種金属の存在量が宇宙の歴史の中でどのように変化してきたかをたどることで、金属に関する知見を得られるだけでなく、その生成源である星の進化史を間接的に調査することも可能となるのである。

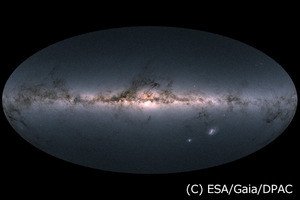

これまでの天文学では、宇宙が化学的にどう進化してきたのかを調べるため、化石的な存在である古い星の観測が行われてきた。しかし、古い星を使う方法では金属量により間接的にしか年齢を推定できないことが課題だった。さらに、我々の天の川銀河内の星から得られた結果が、ほかの銀河や、さらには宇宙のどこにおいても一般的なこととして成り立つとしてよいのか、という点にも疑問があったという。

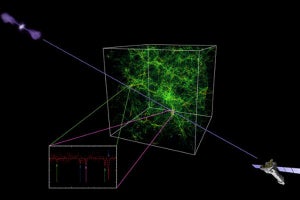

そこで独立したアプローチとして考えられているのが、天の川銀河系の外にある、遥かに遠い天体を観測する方法だ。たとえば100億光年先の天体であれば、100億年前という宇宙の早い段階の情報を得られることになる。

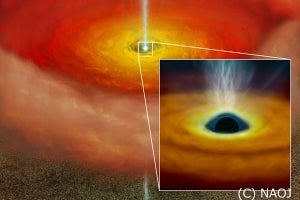

候補となるのは、恒常的な明るさという点では宇宙で最も明るいとされる「クエーサー」だ。銀河の中でも、中心核が明るいものは「活動銀河」と呼ばれており(あるいはその中心核をさして「活動銀河核」という)、その中でも特に明るいものがクエーサーである。

100億光年先にあるクエーサーは見た目ではまるでひとつの星のような点に見えるが、これは、現在の地上の大型望遠鏡や宇宙望遠鏡をもってしても構造を分解して観測できないほど遠方にあるためだ。それでも観測できるということから、桁外れに明るい天体であることがわかる。その明るさを生み出すメカニズムは、クエーサーの中心にある大質量ブラックホールが周囲の物質を貪欲に引き寄せ、それらの質量を光のエネルギーに変換しているからという説が有力とされている。

このように遥か遠方の天体のためにまだ謎の多いクエーサーだが、分光観測を行うことで得られるスペクトルには、さまざまな金属に起因する輝線が現れる。それを調べることで、どのような金属がどれだけ存在しているかを推定することが可能になるのだ。つまり、100億年前のクエーサーを調べれば、そのスペクトルの輝線から100億年前のそのクエーサーの金属量などがわかるのである。

クエーサーは紫外線域に多くの輝線を持つことが知られているが、実際には輝線が観測されるのは近赤外線域だ。これもクエーサーが非常に遠方にあることが理由で、「赤方偏移」と呼ばれる現象の影響を受けた結果だ。地球から遠くの天体になればなるほど、宇宙膨張の影響で速い速度で遠ざかっている。そのため、そこから発した光は長い時間かけて地球まで届く間に引き延ばされてしまい、それが赤方偏移だ。100億光年先のクエーサーからの場合は、紫外線だったものが可視光線を通り越して近赤外線まで波長が引き延ばされてしまったのである。

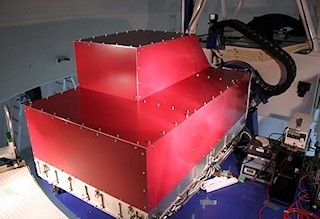

そこで今回の研究で観測に使用されたのが、近赤外線高分散分光器「WINERED(Warm Infrared Echelle-spectrograph to Realize Extraordinary Dispersion:ワインレッド)」だ。東大 天文学教育研究センターと京産大 神山天文台の共同研究プロジェクト「赤外線高分散ラボ(Laboratory of Infrared High-resolution spectroscopy:LiH)」が、民間企業との協働で開発した観測機器で、どの望遠鏡にもつけられるのが特徴だ。WINEREDは、今回の研究ではヨーロッパ南天天文台がチリ共和国で運営しているラ・シヤ天文台に設置した口径3.58mの新技術望遠鏡に搭載され、約100億光年離れたクエーサー6天体の分光観測が実施された。

分光観測とは、プリズムや回折格子を用いて届いた光を波長ごとに分けて観測する方法のことである。波長ごとに光の強度をプロットしたものがスペクトルであり、画像1が今回取得されたスペクトルだ。

クエーサーのスペクトルにはさまざまな金属から放射される輝線が見られ、それを調べることで、どのような金属がどれだけ存在しているかがわかる。例えば鉄とマグネシウムの輝線では、生成のされ方が異なる。どちらも大型の星で生成されるのは変わりはないが、鉄は主に連星系で生成されるのに対し、マグネシウムは主に大質量星で生成される。つまりこれらの存在量比は、星の進化史を調査するうえで重要な情報になるのである。

-

地球から約100億光年離れた位置にあるクエーサー「J1142+2654」のスペクトル。このグラフでは、WINEREDで取得された赤外線スペクトルと、別の望遠鏡(スローン・デジタル・スカイ・サーベイ)で取得された可視光スペクトルがつなげられている。遠方の天体では赤方偏移により鉄やマグネシウムの輝線が近赤外線域に移るので、赤外線観測が必要になる。山のような形をしたマグネシウム輝線と異なり鉄の輝線は平たいが、これは多くの輝線が混ざり合っているためだという (出所:東大Webサイト)

なお、従来のクエーサーを用いた研究では、スペクトルに見られる輝線強度の比から定性的な議論をするにとどまっていたという。しかし今回の研究では、ガスの輝線放射シミュレーションも行われたうえで存在量比が推定されるという、宇宙化学進化のモデル計算と定量的な比較ができるようになった点が特徴だとしている。

そして鉄とマグネシウムの存在量比については、今回の研究の先行研究として、より近傍にあるクエーサーの可視光観測から推定されており、理論予測と一致することが報告されていた。そして今回の研究でも、それがさらに昔の宇宙でも理論予測と一致することが明らかにされた。

-

マグネシウムと鉄の存在量比が、対応する宇宙年齢でプロットされた図。曲線は、鉄の主な生成源である連星系の寿命について考えられる3通りのシナリオで計算された理論予測。今回の研究では、宇宙年齢が約24億年の頃のマグネシウムと鉄の存在量比が推定され、理論予測と一致することが明らかにされた。今後予定されているTAO計画では、このグラフの左側に相当する、宇宙が誕生して間もない時代について調査することが可能になるという (出所:東大Webサイト)

100億光年でも十分遠方だが、水素とヘリウムしか含まない(リチウムは含まれている可能性がある)第1世代の恒星である「ファーストスター」は、ビッグバンから数億年後に輝きだしたと考えられている。つまり、今から約135億年前後の過去ということになる。100億光年以上遠方の宇宙を観測するため、東大において現在進められているのが、世界最高水準の口径6.5mの赤外線望遠鏡を、チリ共和国に建設するTAO計画だ。大口径化により達成される高い集光能力のおかげで、より遠方にある暗い天体の観測が可能になる。

現在知られているもっとも遠いクエーサーは地球から約130億光年離れており、宇宙誕生が約138億年前であることを考えると、非常に初期の宇宙に属する。このクエーサーを観察することで、約130億年前の宇宙の様子を調べることが可能になる。

ちなみに約130億年前ということは、宇宙が誕生してからわずか7~8億年程度しか経っていない時代である。ファーストスターが誕生したのが約135億年前だとすると、つまり宇宙で星が輝きだしてから5億年ほどしか経ってない。

それに対し、鉄の主な生成源とされる連星系の寿命は10億年と考えられている。つまり、約130億年前という時代は鉄がまだそれほど宇宙にばらまかれていないはずだ。それにもかかわらず、もしそのような時期に鉄の存在が大量に観測されたとしたら、それは人類が知らない鉄の生成方法が宇宙には存在しているという可能性も出てくるという。

さらには金属の存在量の変遷を追うことで、ファーストスターが誕生した正確な時期についても、手がかりが得られるかもしれないとしている。TAO計画では、現代天文学が抱えるこれらの重要な問題の解決が、目標のひとつに掲げられている。今後の研究の進展に期待していてほしいと研究チームは述べている。