名古屋大学は、同大学大学院医学系研究科 精神医学講座の尾崎紀夫 教授、アレクシッチ ブランコ 准教授、木村大樹 助教らの研究グループが、大阪大学大学院医学系研究科/生命機能研究科の山下俊英 教授、同蛋白質研究所の中村春木 教授らと共同で、統合失調症発症の最大のリスクである22q11.2欠失領域に存在するReticulon 4 receptor(RTN4R)遺伝子内に、統合失調症病態に強い関連を示すアミノ酸配列変異(RTN4R-R292H)が存在することを同定したと発表した。

この成果は8月22日、英国オンライン科学雑誌「Translational Psychiatry」オンライン版に掲載された。

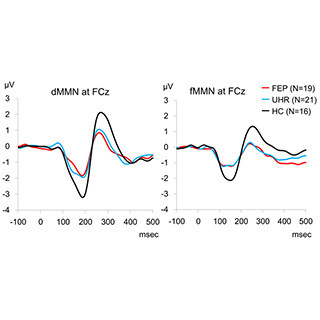

統合失調症は、陽性症状(幻覚や妄想など)、陰性症状(意欲低下、感情の平板化)、認知機能障害を主症状とし、社会機能の低下や高い自殺率を呈する。有病率が約1%と高く、日本国内に80万人もの患者がいるが、病因・病態に基づく治療法・診断法の開発が進んでいない。家系内に同疾患が集積していることや遺伝率が80%と高いことから、病態解明のためのゲノム解析が有望と考えられている。

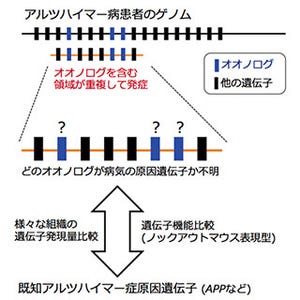

近年では、次世代シークエンサーにて実施されるシークエンス解析にて同定される頻度が稀な一塩基変異(Single Nucleotide Variant:SNV)が発症に大きな影響を有し、機能解析も有望であると考えられている。

Reticulon R receptor(RTN4R)遺伝子は、22q11.2欠失症候群を引き起こすゲノムコピー数変異である染色体22q11.2領域内に存在し、神経軸索伸張や神経細胞のスパイン形態に密接に関わるNogo受容体をコードしていることから、統合失調症発症への関与が示唆されていた。しかし、RTN4R遺伝子内に存在する遺伝子変異と統合失調症との関与は明らかになっていなかった。

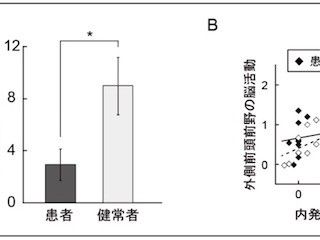

研究グループは、RTN4R遺伝子内に統合失調症発症に強い影響を与える変異が存在し得るとの仮説を立て、統合失調症患者(約2000名)と健常対象者(約4000名)を対象に、多施設共同でゲノム解析を実施した。

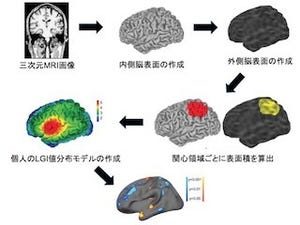

その結果、RTN4R-R292H変異が統合失調症の発症率を4倍程度高めることが判明した。従来は、遺伝統計学的に関連が示唆された変異から如何なるメカニズムで統合失調症発症に至るのかの評価が困難であったが、今回、タンパク質の立体構造モデルによって、RTN4Rの292番目のアミノ酸はLINGO1との相互作用位置に存在することや、変異によりLINGO1との相互作用が形成されにくくなることが予想された。

さらに、予測にしたがって細胞レベルのin vitro解析を実施した結果、RTN4R- R292H変異は成長円錐の退縮に影響を与え、神経の発達に関連する可能性があることが判明した。

以上のことから、R292HによりRTN4R-LINGO1受容体複合体の形成異常を介し、成長円錐退縮や神経細胞軸索伸張を変化させて神経発達に影響し、統合失調症の病態に関与する可能性が示唆された。

RTN4R-R292H変異は、統合失調症の病態解明に有用であることが示唆され、変異を有するモデル動物の作製を通じて統合失調症に関連する行動評価をすること、さらには同変異を有する患者由来のiPS細胞を樹立し、変異による神経系発達への影響を評価することが期待される。

さらに、22q11.2欠失の発症メカニズムの解明において、RTN4Rを介した系を検討することが有望と考えられるという。

今回の研究によって同定された一塩基変異は、統合失調症の疾患モデルを説明する上で有望であり、 また、同変異を有する細胞や動物モデルは、統合失調症の病態解明だけでなく新規の治療薬や診断方法の開発に役立つとのことだ。