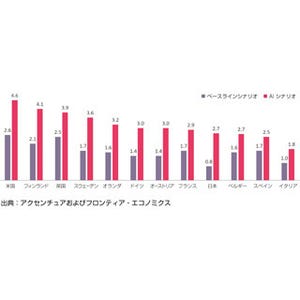

昨今、AIを活用した生産性の向上に取り組む企業が増加している。アクセンチュアが昨年11月に発表した調査結果によると、AIの活用で2035年に先進12カ国の経済成長率は倍増し、労働生産性は最大40%の向上が見込めると試算している。今回、AIによる生産性向上やAIを取り巻く現状、今後の見通しなどの動向について、アクセンチュア マネジング・ディレクター デジタルコンサルティング本部 アクセンチュア・デジタル・ハブ統括の保科学世氏に話を伺った。

生産性向上に寄与するインテリジェントオートメーション

冒頭、保科氏は「生産性の改善という意味ではAIだけでなく、RPAも重要であり、これらを含めたインテリジェントオートメーションは生産性に寄与する」と話す。

同社の調査によると、2013年~2016年間の3年間でインテリジェントオートメーションの年間導入件数は100倍に増加したという。現在の状況を鑑みると、テクノロジーが人間の仕事を奪うという見解もあるが、日本では2030年時点の就業人口を考えた場合、労働力が不足することが予測されており、インテリジェントオートメーションの活用はもはや必須であると同氏は指摘している。

しかし、同調査では成長率を考えた時に、日本はAI活用が進まないケースを想定したベースラインシナリオの成長率では他の先進国と比較して、最低レベルになっている一方で、AIの影響力が市場に浸透した場合のAIシナリオでは伸び率は最高レベルになるという。

同社が定義するインテリジェントオートメーションを考えた場合、4つのステップが存在する。ステップ1はExcelのマクロやバッチ処理といった単純な作業、ステップ2はRPAをはじめとした、例えば顧客からメールで受けた注文を期間システム受注登録するなどの一連の業務自動化、ステップ3は高度なアナリティクス手法を組み込んだ分析業務の自動化、ステップ4はコールセンターの自動化をはじめとした人間の認知機能を代替する高度な自動化となる。

そして、同氏は「一足飛びにステップ4に取り組む必要はなく、自社が置かれている状況を把握した上で、取り組むべきステップを考えることが肝要だ。インテリジェントオートメーションはリードタイムの短縮だけではなく、コスト低減やヒューマンエラーの抑制などに対しても有効であり、人間が単純作業を継続するよりもクリエイティブな作業に時間を割けるため、働く上でのモチベーションの維持に役立つ」と説明する。

AIは新しいユーザーインタフェース

同社では、1月に世界のテクノロジートレンドに関する年次調査レポート「Accenture Technology Vision 2017」を発表。同レポートでは「テクノロジーを『ひと』のために」をテーマに掲げており、保科氏は2つの事柄に着目している。

1つ目は、企業の従業員や顧客を含めた「人」がテクノロジーに合わせるのではなく、人と会話するようにコミュニケーションし、テクノロジーが学習していくことが重要であるという。

2つ目は、人々の目標=企業の目標であることだ。AIを自社に取り込むと、多種多様な優秀な人材を確保しなければならない。その際、本当に優秀な人材を惹きつけられる企業になるためには「人が企業のために働いている」という発想から「企業が人の成長のために働くようにならなければならない」」という発想の転換が必要となり、従業員それぞれの人生の目標に企業の目標も合わせていく必要性があるとしている。

これらを総合的に判断すると、テクノロジーや企業は人に合わせていかなければならないという。そのような状況を踏まえ、同レポートでは5つのテクノロジートレンドについて触れているが、その中でも「AIは新しいユーザーインタフェース(UI)」について同氏は説明した。

「近年、世の中でAIについて議論されていることはテクノロジードリブンな面が多く、いかに人の体験をAIで豊かなものにしていくのかが重要だ。そこで、どのようなビジネスにおいてAIを使えば好ましいのかと考えた時に、いくつかのポイントがある。1つ目は、AIは画像解析などの大規模な処理能力が必要とされる業務でも365日24時間働けること、2つ目は永遠に成長が可能であること、3つ目は1対多のコミュニケーションが可能であることなどが挙げられる」と、同氏は話す。

また、同氏は「AIがUIたり得ることの本質は、さまざまな顧客接点がデジタル化しており、それが究極的には企業の顔になり、ある意味では企業の広報担当になり得る。そのため、AIのサービスを作る際に、アルゴリズムの構築と顧客体験の設計が重要なポイントとなる」とも語る。

そして「AIは万能だという誤解もあるが、現在のAIは画像認識や音声認識など特定目的の技術が中心のため業界ごとの顧客の目的に沿い、さまざまな技術を組み合わせてAIを構築していくことが重要となる。そのためには、いかに優れたパートナーを見つけて、自社のコアビジネスと組み合わせ、素早くサービスとして市場投入していくかも重要になる」との認識を示している。