まず北庄司氏が提言したのは、動画マーケティングも「コンバージョン(成果)」を求める必要があるということだ。多くの場合、動画マーケティングはブランドイメージの醸成や商品理解の促進、ソーシャルメディアへの拡散などによる情報リーチの拡大などが想定される効果として挙げられるが、さらにその先の成果にも意識を向ける必要があるということだ。

具体的にVideo Marketing Suiteで実践されている例を挙げると、Brightcoveの動画プレイヤーを通じて接触したユーザーの視聴データをプライベートDMPに蓄積し、マーケティングオートメーションと連携させることによって、視聴動向に応じた次のアクションを実行することが可能になるという。動画を視聴しているユーザーに対してアンケートを表示したり、動画視聴後に問合せフォームを提供したりすることで顧客のリードを獲得する。あるいは、視聴している動画の種類や視聴時間に応じてユーザーに特別なオファーを表示する。そうした“動画視聴の次のステップ”を自動的に展開することで、エンゲージメントを生み出していくのだ。

「動画コンテンツとマーケティングオートメーションの連携は、2016年の動画マーケティングにおけるグローバルトレンドだと言える。日本でも導入が進んでおり、BtoB領域のマーケティングでリードジェネレーションを目的として活用されている」(北庄司氏)。

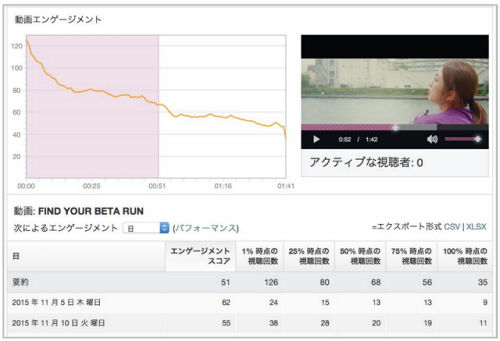

動画コンテンツの再生実績は、再生された回数を「1」とカウントするだけの単純なものだと考えがちだが、そのインサイトは非常に奥が深い。例えば、ユーザーが動画コンテンツ全体のうち何%を視聴したのか。どれくらいの割合で最後まで視聴しているのか。どこを飛ばして観たのか。こうしたインサイトを統計データとしてマーケティングオートメーションのシナリオと組み合わせることによって、視聴動向からユーザーの具体的な興味関心を測ることができるのだ。

「例えば、製品紹介動画の87%を視聴したユーザーに対してはメールを配信して製品検討の後押しをする、95%以上視聴していれば、営業担当者が電話してフォローする。こうしたきめ細かい顧客とのコミュニケーションが、マーケティングオートメーションとの連携によって可能になる」(北庄司氏)

動画視聴のインサイトをコンテンツマーケティング改善のヒントにする

北庄司氏によると、企業が展開した動画コンテンツの視聴動向に目を向けるメリットは、マーケティングオートメーションとの連携だけではないという。つまり、動画視聴のインサイトを知ることによって、コンテンツ設計そのものを改善するヒントが生まれるというのだ。

動画マーケティングから得られるデータは再生回数や再生デバイスなど表面的なものが多く、“こういう動画ならインパクトがあるはずだ”という仮説のもとに制作した動画コンテンツを公開して、その再生回数に一喜一憂することが多いのが特徴だ。しかし、ひとつの動画コンテンツのどこがウケたのか、どこがスルーされたのか、どこでユーザーが離脱したのかといった動画視聴のインサイトを知ることによって、動画コンテンツの細かい改善が可能になるのだ。

「動画のどのようなシーンで離脱率が変化するのか、どのような動画だと視聴完了率が変化するのか、動画サムネイルの違いが再生回数にどのような影響を与えるのか。こうしたインサイトを分析すれば、コンテンツを改善することができる。より効果的に動画コンテンツを活用できるようになるのではないだろうか」(北庄司氏)。

北庄司氏は、動画の再生回数やソーシャルメディアへの拡散数などの数値は、レポートの材料としては有効であるものの、マーケティング効果を測る手段としてはその価値に疑問があるとしている。つまり視聴が増加したからといって、エンゲージメントやコンバージョンが生まれるとは限らないのだ。だからこそ、動画視聴の細かなインサイトに目を向け、その統計データを活用して次のアクションを生み出していくことが重要だと言えるだろう。