東北大学と気象庁は7月14日、約6600万年前の小惑星衝突により成層圏に放出されたすすが地球規模の気候変動を引き起し、恐竜やアンモナイトなどの絶滅を起こしたことを解明したと発表した。

同成果は、東北大学大学院理学研究科地学専攻 海保邦夫教授、気象庁気象研究所 大島長主任研究官らの研究グループによるもので、7月14日付の英国科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

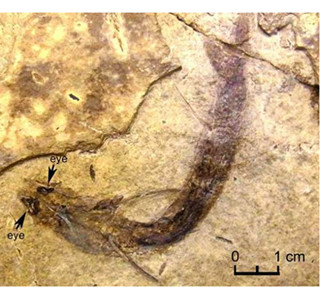

小惑星衝突と白亜紀生物の絶滅事件の同時性により、小惑星衝突が恐竜やアンモナイトなどの絶滅を起こしたことはわかっていたが、絶滅までのプロセスの詳細は明らかになっていなかった。

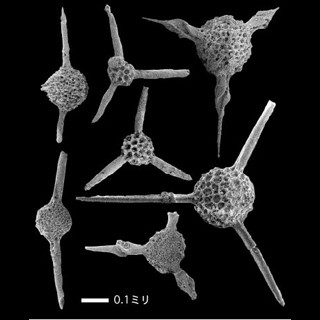

今回、同研究グループは、小惑星衝突時にハイチとスペインの海底に堆積した堆積岩中の有機分子を分析。すすを形成する有機分子が異常に多いこと、同有機分子は隕石の衝突現場であるメキシコ・ユカタン半島の地下に存在した有機物が衝突により燃焼し放出されたすすであることを明らかにした。

成層圏に放出されたすすは地球全体に拡散し、数年間成層圏中に浮遊することで、太陽光を効率的に吸収し、地上に到達する太陽光を減少させる。そこで、同研究グループは、成層圏に放出されたすすの量を推算。これをもとに気象庁気象研究所の気候モデルによる計算を実施し、得られた変化量から白亜紀末の値を求めることで、成層圏すすエアロゾルによる大気や海洋などの気候変動を復元した。

この結果、従来は、衝突の冬といわれる寒冷化が恐竜絶滅の原因とされてきたが、低緯度は恐竜が棲める気温であったことがわかった。しかし、砂漠並みの降水量だったため、陸上植物が枯れ、食物連鎖的に絶滅。海では光合成帯が縮小し、その後水温低下が起き、アンモナイトが絶滅に追い込まれたと考えられる。

同研究グループは現在、別の時代の大量絶滅についても同様の研究を進めているという。