京都大学と日本原子力研究開発機構(JAEA)、東北大学は、非弾性散乱を用いて銅酸化物高温超伝導体における電子励起状態の全体像を解明したと発表した。

同成果は、東京理科大学の遠山貴巳教授(元京大 基礎物理学研究所 教授)、JAEA 量子ビーム応用研究センターの石井賢司研究主幹、東北大 金属材料研究所の藤田全基教授らによるもの。ミラノ工科大学、欧州シンクロトロン放射光施設(ESRF)、J-PARCセンター、総合科学研究機構(CROSS)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、関西学院と共同で行われた。詳細は、英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。

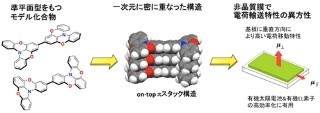

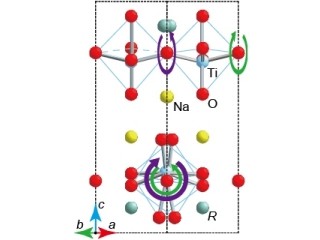

銅酸化物高温超伝導体は、現在知られている中では最も高い温度の約-120℃で超伝導体となる物質であり、その発現機構解明を目指した研究が続いている。銅酸化物において超伝導を引き起こすためには、電子間のクーロン相互作用によって反強磁性絶縁体となった母物質に電荷(電子またはホール)をドープすることが必要となる。超伝導を担う電子にはスピンと電荷という特性があるが、電荷をドープするにつれて、反強磁性を担っていた電子のスピンやドープされた電荷の動きがどのように変遷していき、さらにその結果として超伝導となるかを知ることが、銅酸化物の超伝導を理解する鍵と言える。

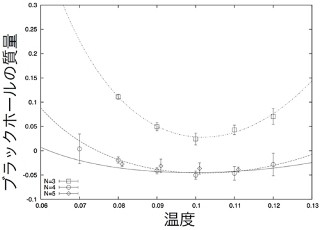

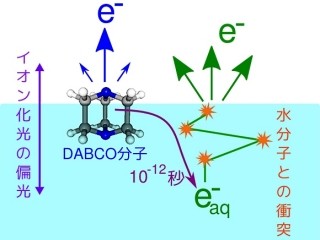

研究グループは、電子をドープした銅酸化物超伝導体に対して、3種の量子ビーム、軟X線、中性子、硬X線を使用した非弾性散乱実験をそれぞれESRF、J-PARC、SPring-8で行った。スピンの励起については低エネルギー側を中性子、高エネルギー側を軟X線、電荷の励起は低エネルギー側を軟X線、高エネルギー側を硬X線と、それぞれの特徴に合わせて役割を分担させて観測した。

その結果、スピンと電荷の励起のエネルギー・運動量空間における全体像を明らかにした。銅酸化物では電子とホールのどちらをドープしても超伝導が出現するという特徴があるが、今回の結果から、電子とホールではその動き方が大きく異なっていることがわかった。今後、このような電子とホールの動きを統一的に記述するような理論モデルを探索することで、銅酸化物における超伝導発現機構解明に近づき、さらには、より高い温度での超伝導体やそれを利用したロスの無い送電線などの画期的な超伝導の応用が期待されるとコメントしている。